Besprechung vom 11.10.2025

Besprechung vom 11.10.2025

Der Pelicot-Prozess und seine Folgen

Was erzählt das Leid Gisèle Pelicots über die Gesellschaft? Manon Garcia philosophiert über die "Banalität des Männlichen"

Von Katharina Teutsch

Von Katharina Teutsch

Gisèle Pelicot wurde zehn Jahre lang von ihrem Ehemann im eigenen Haus vor laufenden Kameras vergewaltigt, nachdem er sie sediert hatte. Er lud auch andere Männer ein, es ihm gleichzutun. Im Verlauf dieser zehn Jahre wurde Gisèle, die seit ihrem Gerichtsprozess in Avignon von Hunderttausenden von Unterstützerinnen beim Vornamen genannt wird, weil sie inzwischen zu einer Ikone im Kampf gegen sexuelle Gewalt geworden ist, von fünfzig weiteren Männern missbraucht. Unter der Regie ihres Manns, mit dem sie fünfzig Jahre lang verheiratet gewesen war, drei Kinder und diverse Enkelkinder hat und mit dem sie auf ein ordentliches Mittelschichtsleben im Süden Frankreichs zurückblickt.

Noch im Prozess hatte Dominique Pelicot seine Ehefrau eine Heilige genannt. In seinen dort öffentlich gemachten Chats hatte er sie als seine "unterwürfige Schlampe" bezeichnet. "Die Mama und die Hure": Das ist nicht nur der Titel eines französischen Kultfilms aus den Siebzigerjahren, sondern auch ein verkorkster Erotikkomplex, den Sigmund Freund als Erster klinisch beschrieben hatte. Er analysierte Männer, die sexuelle Lust nur mit solchen Frauen erleben können, die sie erniedrigen. Die Ehefrau erscheint in dem Maße, in dem sie zu einer Heiligenfigur verklärt wird, erotisch unbrauchbar. "Wo solche Männer lieben, haben sie kein Begehren, und wo sie begehren, können sie nicht lieben", heißt es bei Freud. Dominique Pelicot verstaute beide Rollen in ein und derselben Person. Gisèle war ihm Heilige und Hure zugleich. Der Preis, den nicht nur sie, sondern auch Pelicots Tochter Caroline Darian, die möglicherweise ebenfalls vom Vater missbraucht worden war, sowie die gesamte Familie für das Ausleben dieser Perversion zu zahlen hatten, konnte man im Verlauf des Verfahrens nur erahnen.

Wie kann es aber sein, dass sich so viele Frauen mit dem Opfer Gisèle identifizieren, aber kaum ein Mann mit dem Täter Dominique? Diese Frage stellt die französische Philosophin Manon Garcia jetzt in ihrem Buch. Denn eines habe die Verhandlung in aller Deutlichkeit gezeigt: Dominique Pelicot war zwar nach allem, was wir wissen können, ein kranker Mann, und er gibt der Gesellschaft ihren Perversen, an dessen Freiheitsstrafe von zwanzig Jahren niemand Anstoß nehmen dürfte. Doch seine fünfzig Mittäter sind mit teilweise erschreckend geringen Strafen davongekommen. Ihre Anwälte plädierten auf das Fehlen einer kriminellen Absicht und in manchen Fällen auch auf das Fehlen der nötigen Intelligenz.

Rechtsanwältin Jalil-Henri Amr sagte: "Mein Mandant hat, wenn man es genau nimmt, den IQ eines Vibrators." Ein anderer Täter, der bereits wegen Vergewaltigung seiner Tochter im Gefängnis gesessen hatte, konnte vor Gericht ungestört erklären, dass für ihn "Sex bedeutet, Freude zu bereiten". Wieder ein anderer wollte die Gruppenvergewaltigung der älteren Dame aus der Nachbarschaft keinesfalls mit einer Gruppenvergewaltigung von "jungen Leuten" verglichen wissen. Einige gaben an, vergewaltigt zu haben, weil die eigene Frau den ehelichen Sex verweigert. Die Opfer konnten mit diesen Verteidigungsreden erneut beschämt und die Gesellschaft in ihren Diskursroutinen bestätigt werden. So darf noch immer über Frauen gesprochen werden, resümiert Garcia: Der Mann, der unter Druck steht, der Mann, der sich nicht im Griff hat, der Mann, der einem auch leidtun kann, der nicht versteht, warum seine Art, "Freude zu bereiten", unerwidert bleibt.

Was macht die Gesellschaft aber mit solchen Männern, die Verbrechen begehen, ohne sie dem eigenen Empfinden nach zu begehen? Manon Garcia versucht darauf eine systematische Antwort. Die Parallele zum berühmten Eichmann-Prozess, der wie der Pelicot-Prozess vier Monate dauerte und aus dem Hannah Ahrendt 1961 die Formel von der "Banalität des Bösen" abgeleitet hatte, lässt sich nicht von der Hand weisen. Sollte man, so Garcia, von einer "Banalität des Männlichen" sprechen, wenn Männer eine bewusstlose Frau vergewaltigen? Wenn diese Männer vor allem keinesfalls auf einer Stufe mit dem "Monster Dominique Pelicot" stehen möchten?

Der Pelicot-Prozess präsentierte auf der Anklagebank den Durchschnitt französischer Männlichkeit. Unter den Tätern befanden sich ein Feuerwehrmann, ein Journalist, ein Rentner. Viele davon waren Familienväter, deren Angehörige während des Prozesses zu ihnen standen, obwohl deren Leben ebenfalls zerstört worden war. Diese Männer waren und sind keine Monster. Sie sind im Grunde unheimlicher als das, findet Garcia, nämlich Ausdruck einer normalisierten Frauenverachtung, die auch der Strafprozess nicht aus der Welt schaffen wird. Nicht jedenfalls, solange unklar bleibt, was "den 'Vergewaltigungsmodus' zu mögen damit zu tun hat, ein echter Mann zu sein". Und so fragt Garcia provokativ: "Aus welcher Norm fällt ein Mann heraus, der vergewaltigt?" Denn statistisch gesehen würden in Frankreich jedes Jahr 230.000 Frauen Opfer sexueller Gewalt, und jedes zehnte Kind werde vergewaltigt.

1984 gesteht ein französisches Gericht erstmals in der Geschichte der Vergewaltigungsprozesse zu, dass es auch zwischen Eheleuten sexuelle Verbrechen geben kann. Manon Garcia fragt sich deshalb: "Was bedeutet dies genau? Dass Gisèle und Dominique Pelicot 31 Jahre alt sind, als das Gesetz zum ersten Mal anerkennt, dass Dominique Pelicot nicht nach Belieben über den Körper seiner Frau verfügen kann!" Ein paar Jahre zuvor wird ein Welthit geboren: "Don't you want me baby" von der britischen Band Human League handelt von einem Mann, der eine Kellnerin auserwählt und zu einer respektablen Person gemacht hat. Nun will sie ihn verlassen. Doch davon rät er ihr ab: "It's much too late to find/ You think you've changed your mind/ You'd better change it back, or we will both be sorry." Besser als in diesem Disco-Hit von 1981 wurde noch nie die Aufforderung zur Unterwürfigkeit an eine Morddrohung gekoppelt. Das Publikum tanzt dazu.

"Die Unterwerfung als Natur der Frau zu betrachten, erlaubt der klassischen Theologie, Philosophie und Literatur, die soziale Hierarchie zwischen Männern und Frauen zu rechtfertigen, indem sie diese nicht als Folge einer - möglicherweise kritisierbaren - Herrschaft des Mannes über die Frau betrachten, sondern einer natürlichen Unterwerfung der Frau unter den Mann", folgert Garcia. Das ist alles nicht wirklich neu. Die als Philosophin gelabelte Autorin in den Fußspuren von Simone de Beauvoir bietet keine Philosophie der Vergewaltigung. Anhand ihrer Prozessbeobachtungen und ihrer daran geknüpften Überlegungen wird aber ein Abgrund sichtbar, in den zu schauen der Fall Pelicot eine Einladung darstellt. "Wie kann man auf dem Trümmerfeld, das die männliche Sexualität darstellt, noch etwas aufbauen?", fragt Manon Garcia resigniert? Das Buch stellt die richtigen Fragen und versucht dem Pelicot-Prozess zu nutzen, um dem Strafprozess nun einen Gesellschaftsprozess folgen zu lassen, der uns alle in die Pflicht nimmt, uns mit den Tätern zu beschäftigen.

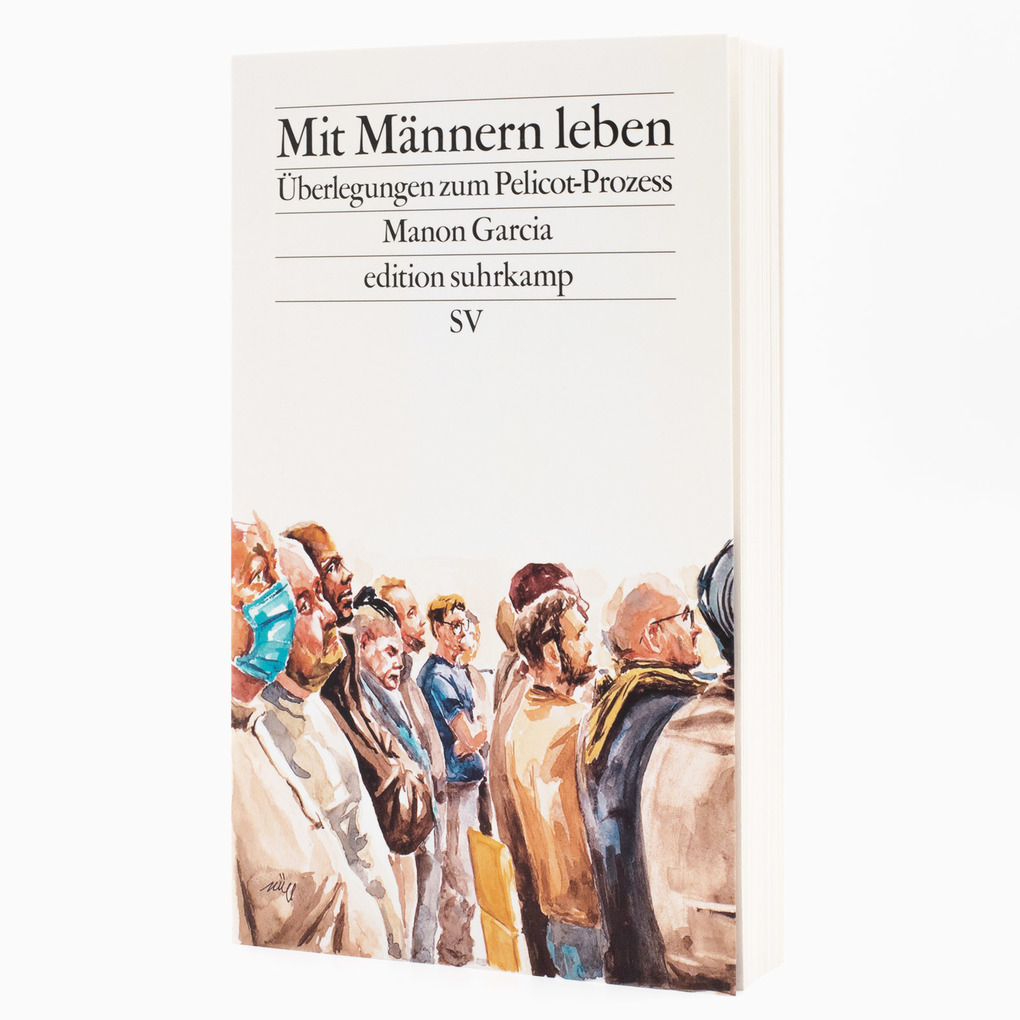

Manon Garcia: "Mit Männern leben". Überlegungen zum Pelicot-Prozess.

Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 195 S., br.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.