Besprechung vom 18.07.2025

Besprechung vom 18.07.2025

Dieser unwiderstehliche Drang, etwas Verbotenes zu sagen

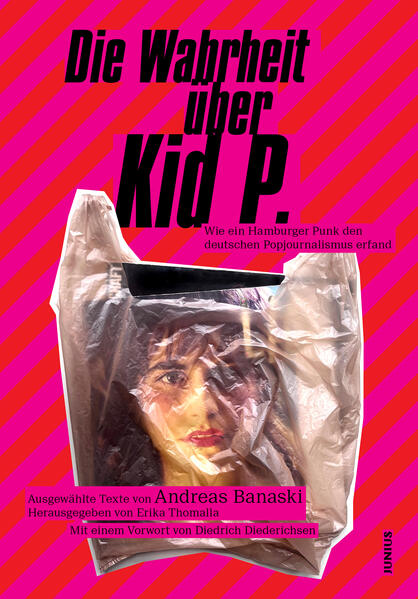

Er schwärmte, verurteilte und setzte einen eigenen Ton im deutschen Popjournalismus: Ein Sammelband würdigt Andreas Banaski alias Kid P.

"Der Film ist schlecht. Und dumm. Und ungefährlich." Andreas Banaski war sich seiner Sache sicher. Immer. Er verließ sich auf seine Urteilskraft, seine Geschmackssicherheit und seinen Fundus an Erfahrungen. Damit hat der Hamburger Musik- und Filmjournalist einen eigenen Ton im Popjournalismus gesetzt. Wie in dieser Filmrezension über "Der Mann ohne Gnade" von Michael Winner in der Zeitschrift "Sounds" im Jahr 1982. Dieses Jahr war sein wichtigstes, betonen einige Weggefährten, die über Banaski im Sammelband "Die Wahrheit über Kid P." schreiben. Denn damals startete er durch, wurde geliebt und gehasst. "Dieser Artikel ist so gut, daß du gar nicht zu wissen brauchst, worüber er ist", sagt der eine. In die nächste Ausgabe der Zeitschrift gehöre ein Poster von ihm, bemerkt der andere. "DET HÄNG WA UNS UFFS KACKHAUS!"

Ob 1982 pophistorisch so wichtig war (das behauptet der Schriftsteller Moritz von Uslar) wie biographisch bedeutend, darf man trotz "Come On Eileen", "E.T." und "Thriller" zumindest hinterfragen - was ist mit 1967, 1976, 1994 oder 2001? Aber Banaski, der sich wie damals in der Fanzine-Kultur üblich ein Pseudonym zugelegt hatte und für eine Weile Kid P. war, hätte ohnehin auf eine andere Neuerscheinung aus diesem Jahr verwiesen: "Mach ABC reich! Sie haben es verdient."

Alles, was aus der Hippie-Ära stammte, lehnte er ab - auch den Duktus der versachlichten, alles wissenden Popkritik. An ihre Stelle trat purer Subjektivismus. Die an Kraftwerk geschulte elektronische Popmusik aus England hatte es ihm angetan. An Madonnas "Holiday" - so schrieb er 1984, als "Sounds" schon Geschichte war, für den Berliner "Tip" - sei die "perfekt und stilsicher durchgeführte Choreographie" herausragend. Mit seiner Langzeitprognose liegt er aber haarscharf daneben: "In Madonna selbst setze ich keine übergroßen Hoffnungen."

Seine Protagonisten durchleuchtet er vor allem in den frühen Jahren genau, gleicht Herkunft mit Selbstbild der Popmusiker ab ("Abitur im Johanneum mit 1,3") und deckt Lebenslügen unsentimental auf. In einem erhellenden Kapitelvorwort schreibt der frühere "Spex"-Chefredakteur, Freund und Musiker Diedrich Diederichsen, der als Running Gag in vielen von Banaskis Rezensionen auftaucht, dessen Beleidigungsfuror verdanke sich dem Drang, etwas sagen zu müssen, das verboten sei. In seiner späteren Schaffensphase urteilt er milder, aber nicht weniger präzise.

Banaski/Kid P. verkörpert wie wenige andere die Tendenz in der damaligen Popbeschreibung, sich selbst zum Subjekt zu machen und den Urheber nicht wichtig zu nehmen. "Vielleicht sollte ich auch etwas zum Film sagen", fällt ihm in einer Rezension zum James-Bond-Film "Octopussy" ein, nachdem er über Jane Fonda und ihre Aerobic-Videos, die Fischbrötchen fürs Premieren-Rezensionspublikum und die Dummheit eines Pin-ups räsoniert hat. Alles sehr unterhaltsam, aber für Menschen mit knappem Zeitbudget, die etwas über den Gegenstand erfahren wollen, eine echte Zumutung.

Dass sich Poprezensenten zunehmend als autonomer Faktor des Popjournalismus begriffen und Rezeption und Semiotik allmählich wichtiger als Werk und Künstler wurden, hat an Banaskis späteren Wirkungsstätten wie "Spex", "Tempo" oder "Tango" bisweilen genervt. Aber unterhaltsam ist es, wenn er ein Gespräch mit Siouxsie and the Banshees beinahe zur Eskalation treibt und schreibt: "Wenn sie als Sängerin einzigartig ist, ist sie als Person unerträglich. Ich kann sie nicht aushalten. Ich finde sie vulgär."

Banaskis Freunde, der NDW-Künstler Andreas Dorau ("Fred vom Jupiter", "Girls in Love") und der Journalist Christoph Dallach ("Der Spiegel", "Die Zeit"), haben der Buchwissenschaftlerin Erika Thomalla das Sujet nach Kid P.s Tod im Jahr 2021 angetragen. Sie hat eine Werkschau aus markanten Rezensionen, Essays und Reportagen zusammengestellt. Eine Erkundung der Berliner New-Wave-Szene in "Sounds" enthielt die provozierende Wertung: "Berlin besteht heute aus Rentnern, Türken und Versagern." Klar, dass hinterher die Leserbriefschreiber schäumten.

Weggefährten wie Diederichsen, der DJ Hans Nieswandt, "Rolling Stone"-Chefredakteur Sebastian Zabel liefern in kurzen Porträts ein facettenreiches Bild des Neuerers, der nach dem Ende von "Sounds" Bibliothekswissenschaften studierte und in der Branche als geschätzter Archivar arbeitete, bevor er wieder schrieb. Ein Meister der knalligen Einstiege ("Es war ein schlechter Tag für den Sex. Aber laßt mich ganz von vorne beginnen") und der irritierenden Zwischenpointen ("Dann am 18.5.1980 landeten Joy Division ihren größten Hit. Ian Curtis hängte sich auf"), war Banaski mehr als nur Verurteiler, er war vor allem Schwärmer.

Der Reichtum an Attributen in seinen Rezensionen war außergewöhnlich: "läppisch, groß, zärtlich, wirklich erschütternd, gereift, großartig. GROSSZÜGIG, alt, müde, überholt, natürlich zum Verlieben, notwendig." Oder: "Heraus kommt noch mehr spannungsarme Musik", "von Leuten, denen es offensichtlich zu gut geht", "Musik für Verhaltensgestörte", "fäkalfixierte Schmuddel-Onanie". Der James-Bond-Mime Timothy Dalton wird als "der Briten-Brandauer und eitle Shakespeare-Fatzke" verbrämt, "Simple Minds sind Nullen".

Abwägen war seine Sache nicht. Popjournalismus wurde apodiktisch. Man war entweder großartig ("Quincy hat die street cred des trotz allem Megageschaffthabens tollertypgebliebenen Menschenfreunds") oder mies ("Duran Duran: Wir haben uns endgültig sattgesehen an ihrer oberflächlichen Schönheit"). Das funktionierte bei Banaski oft gut, weil er so viel von Film-, Musik- und Sportgeschichte verstand, dass seine unerwarteten Vergleiche saßen. Fragwürdig waren seine Jünger im Popjournalismus, die sich zunehmend zur Geschmackspolizei aufgeschwungen und das Kunstwerk abgewertet haben. Dass Popkritik an Bedeutung verloren hat, dürfte auch daran liegen, dass schließlich der Rezensent nicht mehr gut begründen konnte, warum er noch nicht überflüssig geworden ist, wenn doch jeder sich selbst eine Meinung bilden kann.

Von Banaski aber bleibt - besonders dank der starken editorischen Leistung für diesen Band - das Schwärmen und Ins-Bodenlose-Verurteilen: "Nordengland - das ist eine so trostlose Gegend, daß dort sogar Autobahnen angenehm auffallen", schreibt er an einer Stelle. "E.T." von Steven Spielberg ist für ihn der "beste Film des Jahres. Mindestens . . . Dieser Film ist ausschließlich für große und kleine Kinder." Das Buch ist eine reiche Quelle der Verdienste und Beschränkungen der Postpunk-Kultur. PHILIPP KROHN

"Die Wahrheit über Kid P." Wie ein Hamburger Punk den deutschen Pop-Journalismus erfand. Ausgewählte Texte von Andreas Banaski.

Herausgegeben von Erika Thomalla. Junius Verlag, Hamburg 2025. 272 S., br.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.