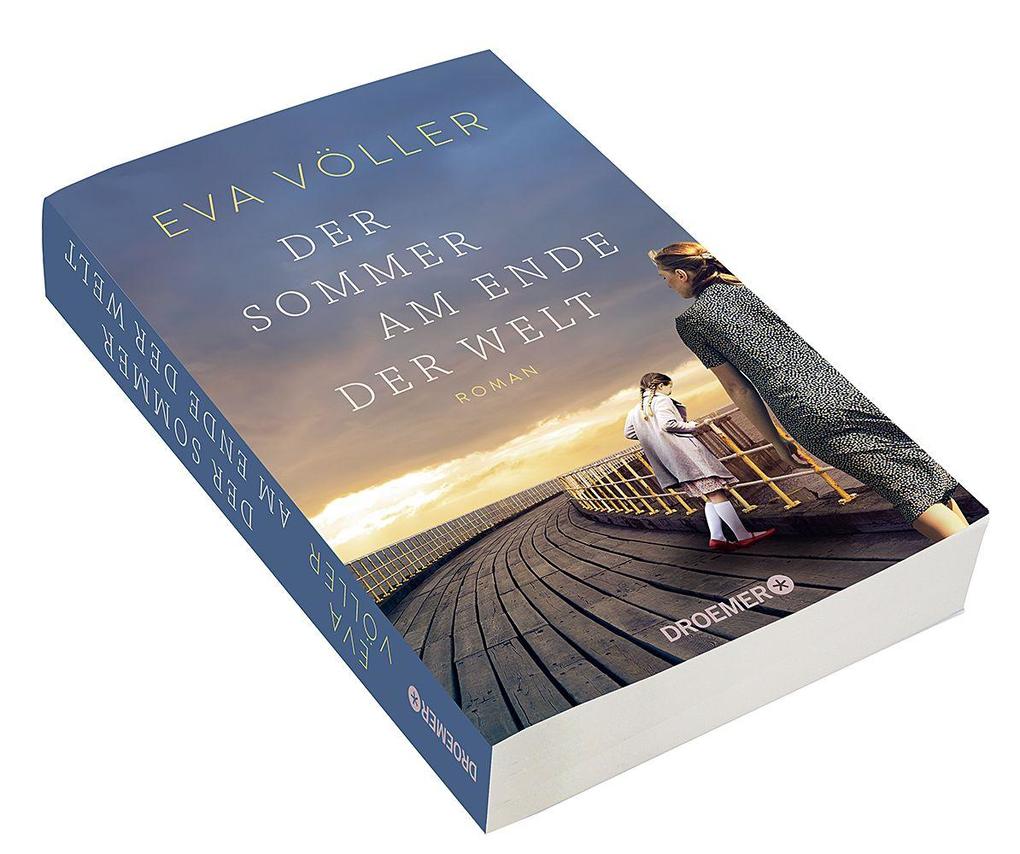

SPIEGEL-Bestsellerautorin Eva Völler mit ihrem persönlichsten Roman

Ein dunkles Familiengeheimnis auf Borkum, ein Trauma, das Familien über Generationen hinweg beeinflusst und eine große Liebe:

Bestseller-Autorin Eva Völler erzählt einen bewegenden Familiengeheimnis-Roman und verbindet Spannung mit einer großen Liebe, die dunklen Geheimnissen trotzt.

Es soll der persönlichste Artikel ihres Lebens werden - beharrlich verfolgt die Journalistin Hanna ihren Plan, über die traumatischen Erfahrungen früherer Verschickungskinder auf Borkum zu berichten, denn auch ihre Mutter hat dort bei einer solchen Kinderkur einst Schlimmes erlebt. Doch vor Ort erhebt sich Widerstand, als Hanna die damaligen Missstände aufdecken will. Nur der Inselarzt Ole steht ihr bei ihren Nachforschungen zur Seite, beide verlieben sich Hals über Kopf. Dann wird Hanna das alte Tagebuch einer ehemaligen Kinderbetreuerin zugespielt, aus dem sich Hinweise auf ein vertuschtes Verbrechen ergeben. Dabei gerät Hanna in ein verstörendes Dilemma, denn nach und nach zeichnet sich ab, dass in Oles Familie ein schreckliches Geheimnis gehütet wird . . .

Eindringlich, erschütternd, hoffnungsvoll: Zeitgeschichte trifft auf eine wunderschöne Liebesgeschichte

Mit viel Empathie für ihre Figuren holt Eva Völler ein lange verdrängtes Kapitel der Geschichte der Nachkriegszeit ans Licht und zeigt, dass manchmal erst der Blick in die Vergangenheit hilft, das Leben zu leben, das man sich wünscht. Ihr Familienroman ist dabei ebenso sorgfältig recherchiert wie persönlich: Auch Familienmitglieder der Bestseller-Autorin waren von der Verschickung betroffen.

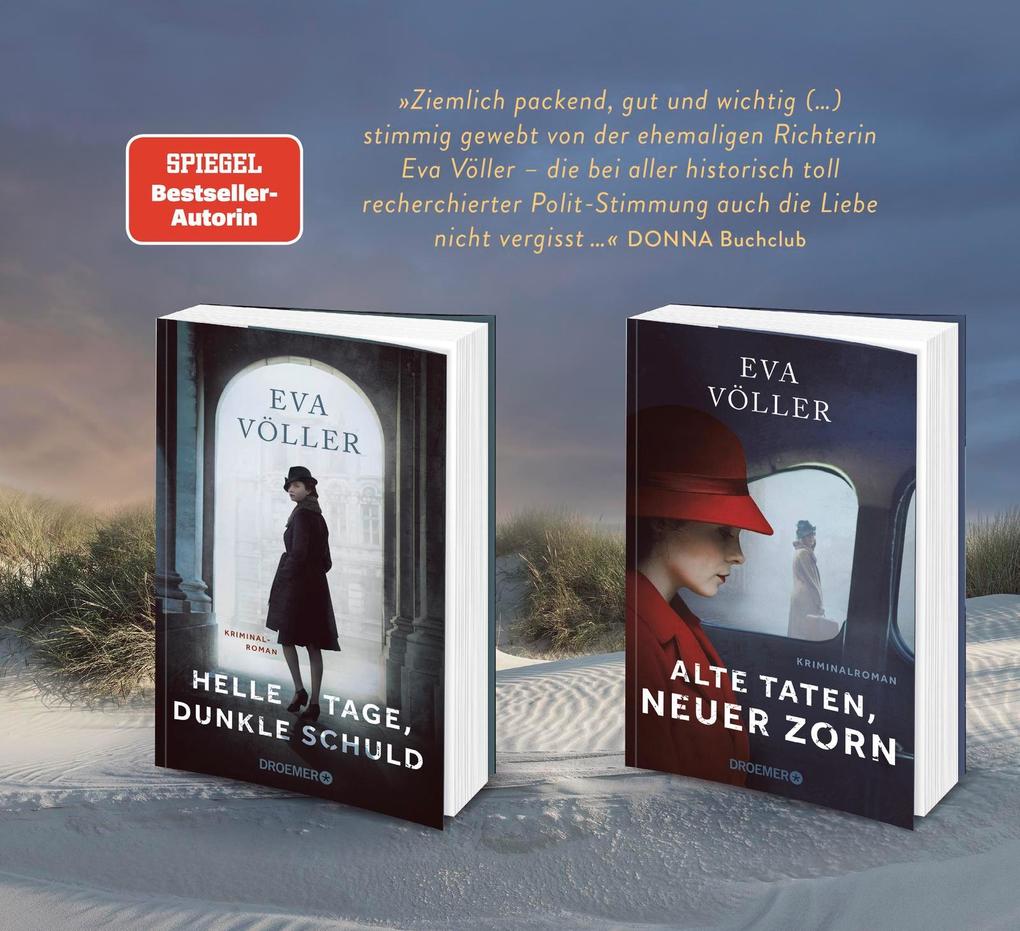

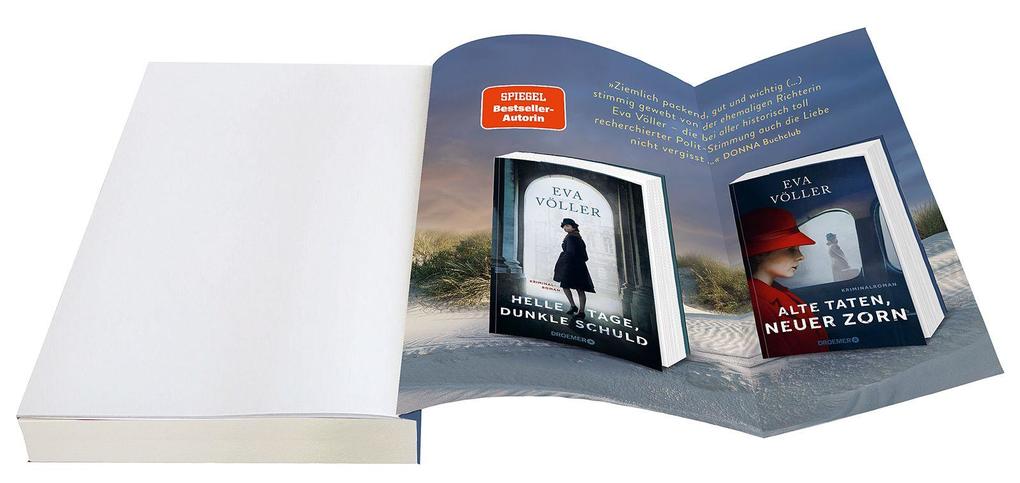

Entdecken Sie auch Eva Völlers andere SPIEGEL-Bestseller bei Droemer:

- Helle Tage, dunkle Schuld

- Alte Taten, neuer Zorn