Besprechung vom 02.07.2025

Besprechung vom 02.07.2025

Alles so schön ornamental hier

Von Klimt über Madonna bis zur Werbung: Anke te Heesen stellt die wichtigsten Facetten des reich dekorierten Frauenzimmers vor. Und fragt, ob das Sujet von Einengung oder Emanzipation zeugt.

Sie stehen, sitzen oder liegen. Um sie herum gemusterte Tapeten, Teppiche oder Tischdecken. In ein üppiges Interieur eingebettete Frauen tauchen auf Gemälden von Cézanne, Gauguin, van Gogh oder Klimt auffällig häufig auf. Die Frau ist um 1900 offenbar als Bildakteurin nicht ohne eine von der Geschäftigkeit der Außenwelt abgekoppelte Sphäre zu denken, in der die schmückenden Formen wuchern und die Porträtierten in das ihnen zugewiesene Private hineingesogen werden. Wie etwa bei Édouard Vuillard, der auf dem Gemälde "Femme assise: Tasse de Café" von 1893 die weibliche Figur den Boden anstarren lässt, während ihr Kleid das gleiche Muster zu haben scheint wie der dunkle Vorhang hinter ihr.

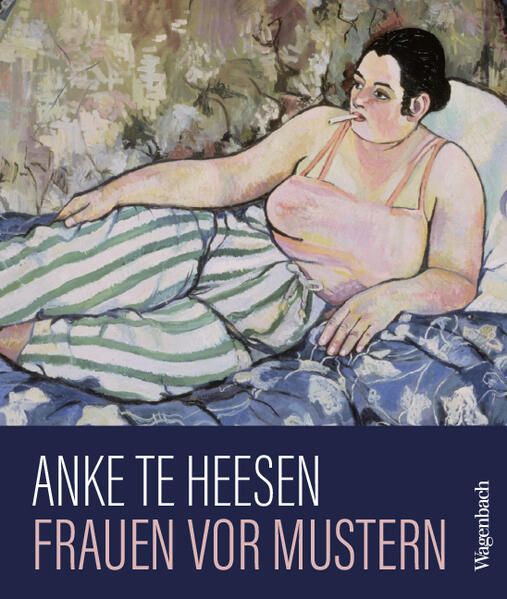

Sind diese "Frauenzimmer" gelangweilt? Oder geborgen? Die Qualität ihrer Blicke reicht jedenfalls von tugendhaft bis lasziv. Sie schauen den Betrachter nur beiläufig an oder gleich an ihm vorbei, wie im Fall von "La chambre bleue". Der blaue Stoff der Bettdecke mit dem weißen Rankenmuster kollidiert mit der grün gestreiften Pyjamahose der fülligen Frau, die in die Ferne blickt. Zwischen den Lippen hängt eine nicht angezündete Zigarette. 1923, als Suzanne Valadon dieses damals gewagte Bild malte, war das Rauchen den Männern vorbehalten - abgesehen von Prostituierten, die sich ohnehin jenseits der bürgerlichen Moralvorstellungen bewegten. Weshalb in dem abgenutzten "Arbeitsraum" auch der Putz bröckelt und das Modell seine besten Jahre hinter sich hat.

Es ist bezeichnend, dass dieses realistisch ungeschönte Porträt von einer Frau stammt, die selbst mit gerade einmal fünfzehn Jahren Künstlern wie Auguste Renoir oder Henri de Toulouse-Lautrec Modell saß und heimlich zu malen begann. 1894 wurde die Autodidaktin in die Société Nationale des Beaux-Arts aufgenommen - als erste Frau überhaupt. Das Bildmotiv "Frauen vor Mustern", dem die Wissenschaftshistorikerin Anke te Heesen in dem gleichnamigen kunsthistorischen Essay erfreulich raumgreifend nachgeht, blieb nicht eine Episode des die Geschlechterrollen zementierenden bürgerlichen Zeitalters. Die Assoziation der im Textilen weggeschlossenen Frau erwies sich als erstaunlich langlebig.

Eine wachsende Zahl von Künstlerinnen zitierte das Motiv und arbeitete sich an ihm ab, wie etwa 1976 die Amerikanerin Francesca Woodman, die sich in ihrer schwarz-weißen Fotoserie "Space" nackt in einem verwahrlosten Raum porträtierte, eingewickelt in eine abgerissene Tapete. Ihr Körper schien in der Wand zu verschwinden, während die Tapete in den Raum expandierte. Woodman entzog sich mit der Geste einer geisterhaften Erscheinung dem floral gemusterten Hintergrund und damit auch der Rahmung, die Frauen seit Jahrhunderten von Künstlern zugewiesen bekamen, angefangen bei Darstellungen der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind vor Landschaften, aber auch vor einem reich ornamentierten Ehrentuch oder Baldachin.

Dies ist nur eine von vielen widerständigen Umdeutungen, die te Heesen aufgespürt hat. Dabei geht sie anhand literarischer, fotografischer und kunsthistorischer Beispiele der Frage nach, ob sich die Abgebildeten, von Arachne, die mit Athena um das beste gewebte Tuch rivalisierte, über die junge Frau in Wilhelm Trübners Gemälde "Auf dem Kanapee" bis zur Popsängerin Madonna vor einer mit Rosen bedruckten Tapete und der Kamera einer Bettina Rheims, die Räume aneigneten oder ob sie eher passiver Teil eines Interieurs waren, das als Rückzugsort idealisiert wurde, in Wirklichkeit aber ihren Bewegungsradius begrenzte und definierte.

Die Reflexionsroute durch die Kulturgeschichte lässt die Autorin bei Elfriede Jelineks Text "Frauenraum" anfangen, in dem sich diese darüber empörte, dass Frauen im Jahr 2000 immer noch um Sichtbarkeit und einen ungestörten Rückzugsort kämpfen müssen. Damit spielte sie auf Virginia Woolfs Essay "A Room of One's Own" von 1929 an. Die Schriftstellerin forderte darin einen von der Familie freien Raum ein, um in Ruhe schreiben zu können. Was te Heesen interessiert, sind die "Verschiebungen und Konnotationen, Resonanzen und wechselnden Kontexte" eines Phänomens, in dem sich die Lebensoptionen von Frauen in allen Widersprüchen und Ambivalenzen spiegeln, bis in die heutige Werbung eines Handwerkermarktes, die eine junge Frau in einer geblümten Bluse mit der zuvor von ihr an die Wand geklebten Tapete verschmelzen lässt.

In einem Exkurs widmet sich die Autorin auch der weniger geläufigen Erscheinung des Mannes vor Mustern, der "durch diese Darstellungsweise in der Regel feminisiert" wird. Inzwischen wird das weiblich konnotierte Interieur als Vehikel der Identität immer wieder umcodiert. Zum Beispiel von dem Maler Kehinde Wiley, der 2018 Barack Obama vor Blättern und Blüten inszenierte und nicht etwa vor einer Bücherwand.

Von Griselda Pollocks Essay "Moderne und die Räume der Weiblichkeit" über Ernst Gombrichs Aufwertung der weiblichen Handarbeit bis zur hierarchiezersetzenden Kunstrichtung "Pattern and Decoration" reicht der vortrefflich ausfransende Diskussionsteppich rund um die wiederkehrenden Einblicke in häusliche Frauenwelten. So wird auf knappem Raum auch viel Bildmaterial geboten, durch erhellende Exkurse bereichert und klar argumentierend das kritische Potential einer in die Jahre gekommenen Bildtradition verteidigt. ALEXANDRA WACH

Anke te Heesen: "Frauen vor Mustern". Ein Bildmotiv und seine Geschichte.

Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2025. 160 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.