Zustellung: Fr, 11.07. - Mo, 14.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

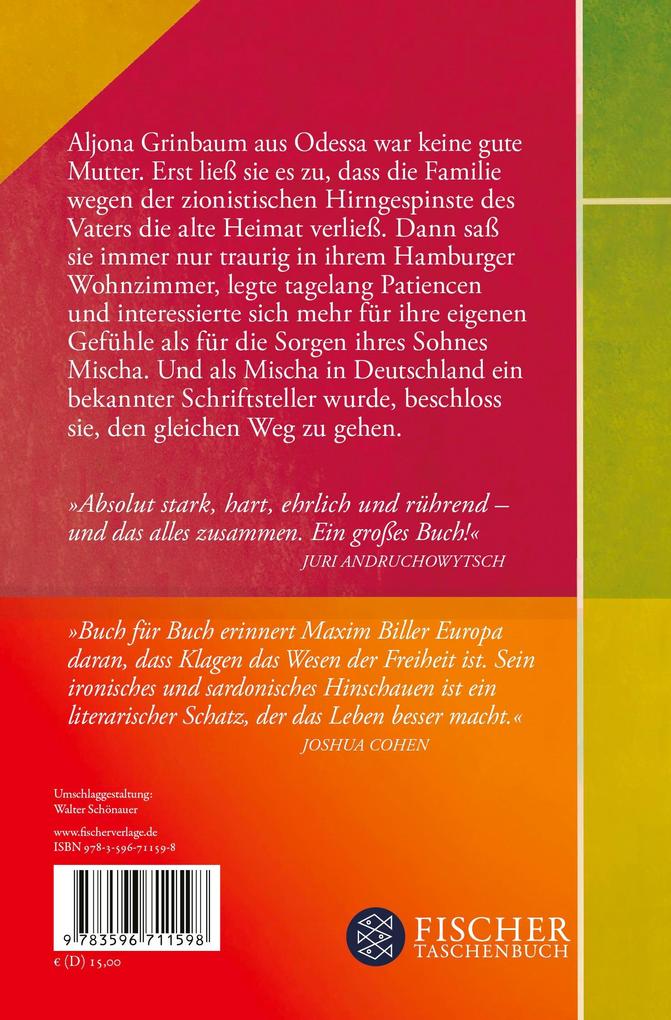

In Maxim Billers Roman »Mama Odessa« ist die Welt der russisch-jüdischen Familie Grinbaum aus Hamburg voller Geheimnisse, Verrat und Literatur. Mitten drin ein Sohn und eine Mutter, beide Schriftsteller, die sich schreibend verraten, dennoch lieben, nie verlieren. Dazu die Erinnerung an den Großvater, der dem Nazi-Massaker an den Juden von Odessa 1941 wie durch ein Wunder entkommt. Und die Geschichte des Vaters, der einem Giftanschlag des KGB entgeht, zionistischen Träumen nachhängt und im Hamburger Grindelviertel strandet, wo nichts mehr an die jüdische Vergangenheit des Stadtteils erinnert - und wo er aufhört seine Frau zu lieben, um sie wegen einer Deutschen zu verlassen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

25. Juni 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

231

Autor/Autorin

Maxim Biller

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Gewicht

198 g

Größe (L/B/H)

192/127/19 mm

ISBN

9783596711598

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Eine unbedingt empfehlenswerte Liebeserklärung an eine Mutter, an die Schönheit einer von Bomben bedrohten Stadt und, vor allem, an die Literatur. Alice Fischer, Perlentaucher Taschentücherbrief

Besprechung vom 15.06.2025

Besprechung vom 15.06.2025

Gar nicht unerhört

Maxim Biller hatte angekündigt, keine literarischen Texte mehr schreiben zu wollen. Aber jetzt ist doch eine neue Novelle erschienen.

Eigentlich wollte Maxim Biller ja keine literarischen Texte mehr schreiben, wie er im März 2022 kurz nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine verkündete. "Alles war umsonst", hieß der Essay und machte damit schon im Titel klar, wie die Gemütslage des Autors war: Angesichts der brutalen Realität hatte er den Glauben an die weltverbessernde Kraft der Literatur verloren, sie schien ihm ein macht-, wirkungs- und nutzloses Unterfangen. Er wollte kein Schriftsteller mehr sein und schwor, nie wieder einen Roman oder einen Band mit Erzählungen zu veröffentlichen.

2023 erschien dann der Roman "Mama Odessa" (schon vor dem Ukrainekrieg zu Ende geschrieben), von dem man dachte, dass es der letzte sei, doch nun hat Biller wieder ein Buch veröffentlicht, eine Novelle mit dem Titel "Der unsterbliche Weil". Es ist ein schmales Buch von nicht einmal achtzig Seiten, angereichert mit zwölf Fotografien des Autors, und es erscheint in der Edition 5 Plus, einem Zusammenschluss von acht Buchhandlungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, in einer auf 2870 Exemplare limitierten und nummerierten Auflage, ohne ISBN. Man bekommt das Buch nur in diesen acht Läden.

Das ist kein Comeback im vollen Sinn, dazu ist der Auftritt zu exklusiv, aber es bleibt der Widerspruch zur früheren Ankündigung. Im Anhang des Buches findet sich eine biographische Notiz, in der es von Biller heißt, "nicht einmal er selbst" könne diesen Widerspruch auflösen. Wie sollten wir es dann können. Vielleicht muss der Widerspruch aber auch gar nicht aufgelöst werden, denn es ist bestimmt kein Zufall, welche Figur sich Biller ausgesucht hat für seine Novelle.

Es ist eine Figur, die umgeben ist von Leuten, die an die Veränderbarkeit der Welt, auch mit den Mitteln der Literatur, glauben. Und es ist eine Figur, die Sätze sagt wie: "Wer sagt, dass man die Welt mit Worten verändern kann, versteht nichts von Worten. Verstehen Sie? Man kann nur davon erzählen, wie schön alles ist, auch wenn es schrecklich ist."

Das stimmt natürlich nicht, die Welt ist voll von Beweisen, was Worte anrich-ten können. Doch hier ist ein gehobener, um nicht zu sagen erhabener Umgang mit Worten gemeint, der etwas von ihnen versteht und sie nicht einfach zu grellen Metaphern hochrüstet, ein Umgang mit Worten, wie ihn "richtige Schriftsteller" pflegen, die sich nicht einbilden, "man könne die Welt mit Worten ändern, statt sie bloß ein bisschen zusammenzuhalten".

Damit sind wir wieder beim Ausgangsproblem, und die Figur, in der es sich in Billers Novelle spiegelt, heißt Jirí Weil, ein vergessener tschechischer Schriftsteller, 1900 geboren und 1959 gestorben, Autor einer Moskau-Reportage aus der Stalin-Zeit, für die er arg büßen musste, da sie als konterrevolutionär eingestuft wurde, und des Romans "Leben mit dem Stern" über einen Juden, der in dem von den Nazis besetzten Prag lebt und täglich auf seinen Tod wartet, den aber das Gefühl, ein schuldlos Gejagter und willenloser Niemand zu sein, vollkommen kaltlässt. Auch dieser Text trug Weil Ärger ein, er wurde nach dem Krieg von den Kommunisten als Dokument "kleinbürgerlicher Hundemoral" verboten.

In Weils Biographie verdichten sich die verheerenden Fanatismen des 20. Jahrhunderts. Wir erfahren davon, als Weil sich an einem kalten, sonnigen Tag im April 1956 in Prag auf den Heimweg aus seinem Büro im Jüdischen Museum, wo er eine untergeordnete Stellung innehat, ins halb verfallene Häuschen macht, das er von seinem Vater geerbt hat. Dieser Heimweg ist die erzählerische Matrix der Novelle, und unterwegs lernen wir die entscheidenden Episoden aus dem Leben Weils kennen: wie er eine Scheinehe eingegangen ist, um sich vor den Nazis zu retten, wie er, als das nichts mehr nützte, Scheinselbstmord begangen hat, aber auch, dass er in der Sowjetunion beinahe zum Tod verurteilt worden wäre und nur dank der mutigen Intervention seines Freundes Julius Fucik, eines späteren Helden des Sozialismus, gerettet wurde.

Und wir erfahren von einem Telefongespräch, das er auf dem Heimweg führen will, mit dem Kulturminister, den er nur allzu gut kennt, da auch er ihn schon einmal verraten hat. Es läuft nämlich ein Verfahren, ob Weil in den Schriftstellerverband wiederaufgenommen werden soll, aus dem er wegen des Stern-Romans geflogen war. Erst schiebt er den Anruf hinaus, dann kommt etwas dazwischen, und als er endlich anruft, hört er von der Sekretärin des Kulturministers nur, dass die Sitzung noch nicht beendet sei. Und wir erfahren bis zum Schluss der Novelle nicht, wie die Entscheidung ausgefallen ist.

Es ist eine Novelle ohne unerhörtes Ereignis, es ist eine Novelle, deren Ereignis die Hilflosigkeit ist. Am Beispiel Jirí Weils, der auch noch sterbenskrank ist und von einer gräulichen, beinahe durchsichtigen Gestalt, seinem Schatten, dem Tod, begleitet wird, handelt sie von der Schwäche der Literatur gegenüber der Macht der Realität. So simpel, so poetisch und so brutal. Es ist eine Art Spiegelnovelle, in der sich das grundlegende Problem des Autors selbst zeigt.

THOMAS STRÄSSLE

Maxim Biller, "Der unsterbliche Weil". Novelle. Mit zwölf Fotografien des Autors. 80 Seiten, 18,90 Euro. Ausschließlich über die Buchhandlungskooperation 5plus erhältlich. Mehr unter www.5plus.org

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Mama Odessa" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.