Zustellung: Do, 15.05. - Sa, 17.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

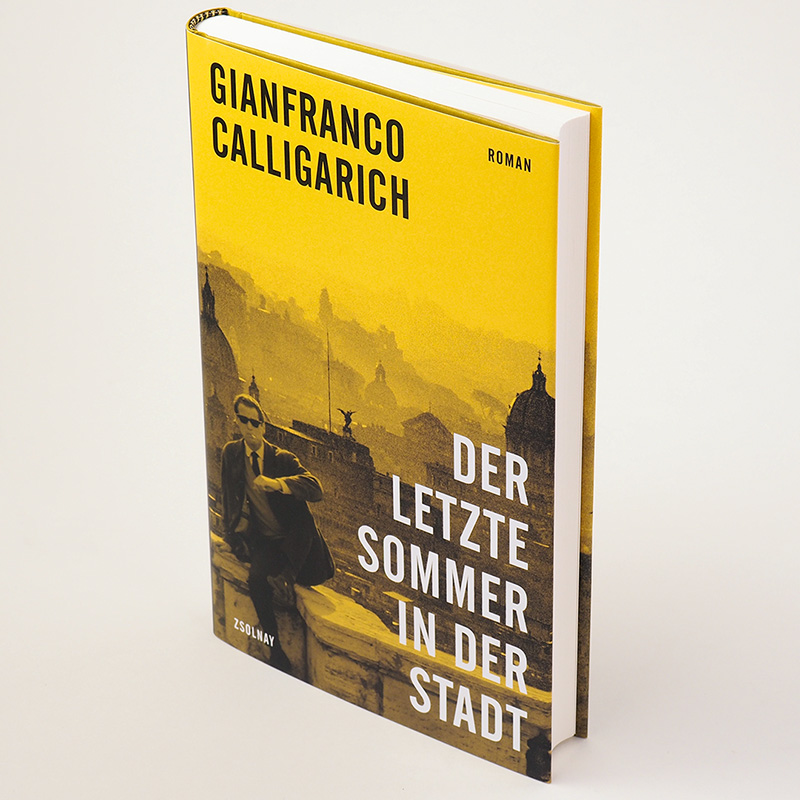

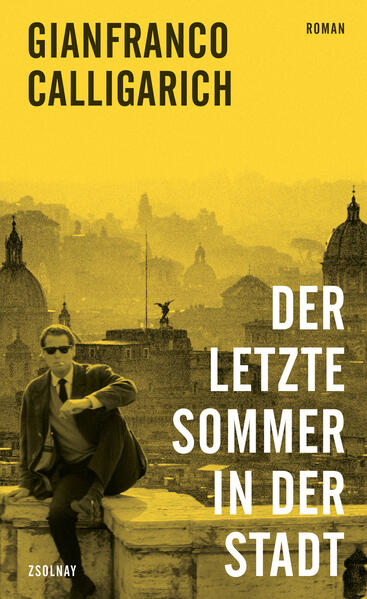

Die Wiederentdeckung aus Italien: eine melancholische Liebesgeschichte im Rom der siebziger Jahre im Stil von Fellinis "La Dolce Vita"Rom, Anfang der siebziger Jahre: Der junge Leo Gazzarra kommt aus Mailand in die Ewige Stadt, die ihm alles zu bieten scheint. Ein befreundetes Paar überlässt ihm seine Wohnung und verkauft ihm einen alten Alfa Romeo, ein anderer Freund verschafft ihm einen Job beim "Corriere dello Sport". Mühelos fast findet er Anschluss, frequentiert die angesagten Bars und begegnet eines Abends der so exzentrischen wie umwerfenden Arianna, die sein Leben umkrempelt. Gianfranco Calligarich hat mit "Der letzte Sommer in der Stadt" einen Roman voller Wunder geschrieben, einen Roman, der auf jeder Seite Fellinis "La Dolce Vita" und Paolo Sorrentinos "La Grande Bellezza" heraufbeschwört und durch seine schwindelerregende Unrast fasziniert.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

24. Januar 2022

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

204

Autor/Autorin

Gianfranco Calligarich

Übersetzung

Karin Krieger

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

italienisch

Produktart

gebunden

Gewicht

321 g

Größe (L/B/H)

205/128/23 mm

ISBN

9783552072756

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Zwischen 'La Dolce Vita' und 'La Grande Bellezza'. Diesem Text wohnt ein Zauber inne." Carsten Otte, SWR, 23. 07. 23

"Dieses Buch ist das schönste, traurigste Stück Strandgut, das das Meer der literarischen Wiederentdeckungen unverhofft ausgespuckt hat." Philipp Haibach, der Freitag, 28. 07. 22

"1973 geschrieben, endlich wiederentdeckt, liest sich wie Bret Easton Ellis mit einer großen Dosis Fellini." Niklas Maak, FAS, 10. 07. 22

Besser kann man nicht zu Hause bleiben und zugleich verreisen ins Rom der Siebzigerjahre als mit und in dieser traurig-schönen Liebesgeschichte." Peter Körte, FAS, 10. 07. 22

Calligarich verbindet die Geschichte einer persönlichen Entwicklung mit dem kulturellen Zeitgeist der späten sechziger Jahre. Das tut er mit Scharfsicht, Gespür und erzählerischem Charme." Eberhard Falcke, SWR2 lesenswert, 16. 05. 22

Ein kleines Meisterwerk!" Sigrid Löffler, Deutschlandfunk Kultur, 03. 05. 22

Calligarich schreibt eine schlanke, jazzig pulsierende Prosa mit schwingenden Melodiebögen und unruhigen Rhythmen, überraschenden Metaphern und schnellen Sprüngen, die auch in der Übersetzung von Karin Krieger funkelt und flirrt. Andreas Rossmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. 04. 22

Betörender kann niemand die dekadente Stimmung der Ewigen Stadt` und das traurige Schicksal ihrer zu ewiger Melancholie verurteilten Bewohner schildern als Calligarich. [ ] Die unendliche Melancholie dieses so wunderbar leichten Romans mag ein Relikt aus den 1960er Jahren sein. Es stimmt trotzdem sehr traurig, dass heute solche Romane kaum mehr geschrieben werden. Peter Meisenberg, WDR5-Lesefrucht, 02. 04. 22

Es lohnt sich jedenfalls dieses Buch zu lesen." Elke Heidenreich, Spiegel TV, 20. 03. 22

Calligarich setzt die Bilder des Maritimen so dezent, aber bestimmt ein, dass Rom wie ein auf dem Tiber schaukelndes Schilf wirkt und die Sprache des Romans wie ein Plätschern. Auf großartig synästhetische Weise lässt Karin Krieger den Daseinsentwurf des Sichtreibenlassens auch im Deutschen lebendig werden. Gianfranco Calligarichs Roman hat eine melancholische Ironie. Paul Jandl, NZZ, 02. 03. 22

Mit schwingenden Satzperioden, durchsetzt von pointierten Dialogen und bildhaften Vergleichen [ ]. Durchdrungen von tiefer Trauer, aber dennoch hingerissen von der Schönheit des Lebens." Maike Albath, Süddeutsche Zeitung, 23. 02. 22

"Ein kostbarer Roman [. . .]. Calligarich erzählt und reflektiert mit Eleganz, die Poesie seiner Sprache geht auch in der sorgfältigen deutschen Übersetzung nicht verloren." Susanna Bastaroli, Die Presse am Sonntag, 20. 02. 22

"Mit einer wunderbar Haken schlagenden Sprache, [ ] Witz und Poesie schildert dieses Buch, das in Italien in den Siebzigern berühmt war und nun international wiederentdeckt wird, eine süße und traurige Liebesgeschichte." Wolfgang Höbel, Der Spiegel, 19. 02. 22

"Der sinnlichste Rom-Roman seit Langem! . . . Ein Buch voller leibhaftiger Figuren und poetischer Sehnsüchte. Ein Setting, in dem Leute noch ohne Handytexten durchs Nachtleben ziehen, um Freunde und Bekannte zu treffen und mit etwas Glück sogar die Liebe. Caput mundi als Kulisse postmoderner Liebessehnsüchte hat lange keiner so zauberhaft geschildert wie Calligarich." Marc Reichwein, Literarische Welt, 05. 02. 22

"All die Höhen und Tiefen der Beziehung bettet Gianfranco Calligarich ein in wunderbare, skurrile und dramatische Episoden wie ein Fellini mit der Schreibfeder. Er erweckt markante Charaktere zum Leben und schüttelt anscheinend so nebenbei famose Erkenntnisse aus dem Ärmel. Ein zartes und fragiles Werk über die Magie des Augenblicks und das nur selten verdrängbare Wissen, dass alles seine Zeit und seine Vergänglichkeit hat." Werner Krause, Kleine Zeitung, 29. 01. 22

Rom-Sehnsucht gegen den Pandemie-Blues: Heldin des Buchs ist die Stadt, und die Menschen darin dürfen sich in ihr frei verlieren. Gerald Heidegger, orf. at, 24. 1. 22

"Intensiv leuchtet Gianfranco Calligarichs Der letzte Sommer in der Stadt. Eine wilde, zärtliche, schräge Liebesgeschichte, die ins Schwitzen bringt." Barbara Weitzel, Die Welt am Sonntag kompakt, 23. 1. 22

"Eine Liebeserklärung an das Leben in faszinierender Intensität. Ein grandioses, zartes und fragiles Werk über die Magie des Augenblicks und das nur selten verdrängbare Wissen, dass alles seine Zeit und seine Vergänglichkeit hat." Werner Krause, Kleine Zeitung, 22. 1. 22

"Wie eine Reise in den Süden und in vergangene Zeiten." Dirk Versendaal, Stern, 20. 1. 22

"Calligarich hat eine ganz eigene Stimme , ein fabelhaftes visuelles Gespür für solche kleinen Szenen, man sieht das sofort vor sich, als habe man es selbst an der Piazza del Popolo erlebt. Ein großes Geschenk." Peter Körte, FAS, 9. 1. 22

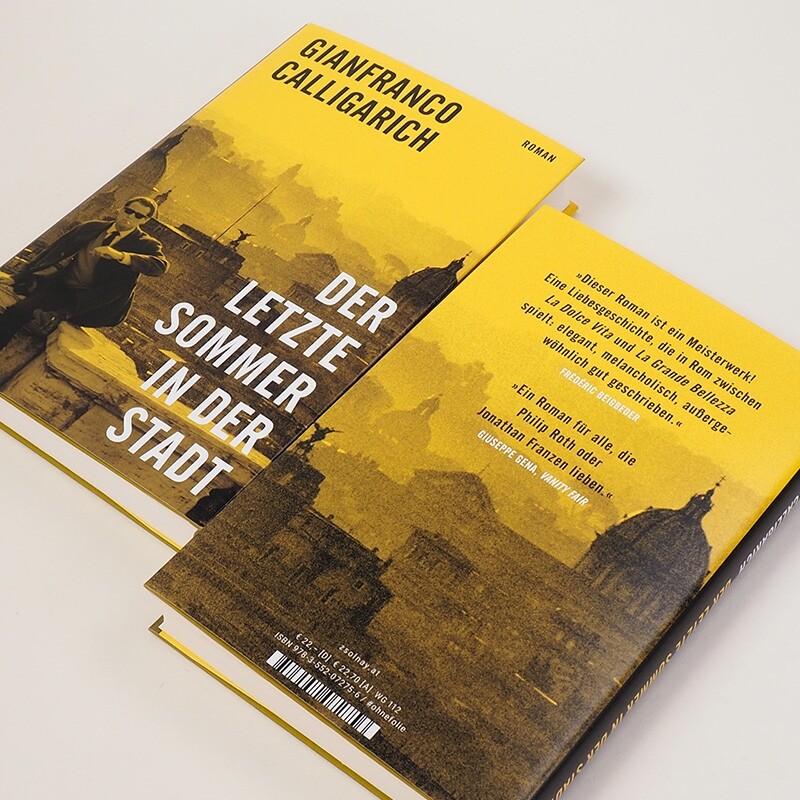

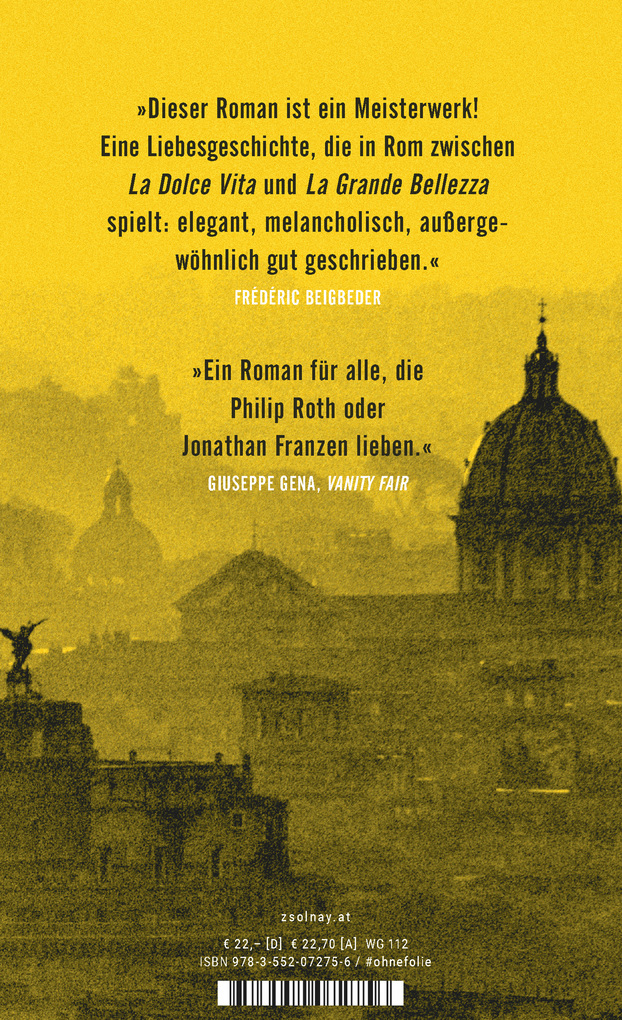

"Dieser erste Roman ist ein Meisterwerk! Eine Liebesgeschichte, die in Rom zwischen La dolce vita und La Grande Bellezza spielt: elegant, melancholisch, außergewöhnlich gut geschrieben." Frédéric Beigbeder

"Ein Roman für alle, die Philipp Roth oder Jonathan Franzen lieben. . . . Eine Lektüre voller Überraschungen." Guiseppe Gena, Vanity Fair

"Dieses Buch ist das schönste, traurigste Stück Strandgut, das das Meer der literarischen Wiederentdeckungen unverhofft ausgespuckt hat." Philipp Haibach, der Freitag, 28. 07. 22

"1973 geschrieben, endlich wiederentdeckt, liest sich wie Bret Easton Ellis mit einer großen Dosis Fellini." Niklas Maak, FAS, 10. 07. 22

Besser kann man nicht zu Hause bleiben und zugleich verreisen ins Rom der Siebzigerjahre als mit und in dieser traurig-schönen Liebesgeschichte." Peter Körte, FAS, 10. 07. 22

Calligarich verbindet die Geschichte einer persönlichen Entwicklung mit dem kulturellen Zeitgeist der späten sechziger Jahre. Das tut er mit Scharfsicht, Gespür und erzählerischem Charme." Eberhard Falcke, SWR2 lesenswert, 16. 05. 22

Ein kleines Meisterwerk!" Sigrid Löffler, Deutschlandfunk Kultur, 03. 05. 22

Calligarich schreibt eine schlanke, jazzig pulsierende Prosa mit schwingenden Melodiebögen und unruhigen Rhythmen, überraschenden Metaphern und schnellen Sprüngen, die auch in der Übersetzung von Karin Krieger funkelt und flirrt. Andreas Rossmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. 04. 22

Betörender kann niemand die dekadente Stimmung der Ewigen Stadt` und das traurige Schicksal ihrer zu ewiger Melancholie verurteilten Bewohner schildern als Calligarich. [ ] Die unendliche Melancholie dieses so wunderbar leichten Romans mag ein Relikt aus den 1960er Jahren sein. Es stimmt trotzdem sehr traurig, dass heute solche Romane kaum mehr geschrieben werden. Peter Meisenberg, WDR5-Lesefrucht, 02. 04. 22

Es lohnt sich jedenfalls dieses Buch zu lesen." Elke Heidenreich, Spiegel TV, 20. 03. 22

Calligarich setzt die Bilder des Maritimen so dezent, aber bestimmt ein, dass Rom wie ein auf dem Tiber schaukelndes Schilf wirkt und die Sprache des Romans wie ein Plätschern. Auf großartig synästhetische Weise lässt Karin Krieger den Daseinsentwurf des Sichtreibenlassens auch im Deutschen lebendig werden. Gianfranco Calligarichs Roman hat eine melancholische Ironie. Paul Jandl, NZZ, 02. 03. 22

Mit schwingenden Satzperioden, durchsetzt von pointierten Dialogen und bildhaften Vergleichen [ ]. Durchdrungen von tiefer Trauer, aber dennoch hingerissen von der Schönheit des Lebens." Maike Albath, Süddeutsche Zeitung, 23. 02. 22

"Ein kostbarer Roman [. . .]. Calligarich erzählt und reflektiert mit Eleganz, die Poesie seiner Sprache geht auch in der sorgfältigen deutschen Übersetzung nicht verloren." Susanna Bastaroli, Die Presse am Sonntag, 20. 02. 22

"Mit einer wunderbar Haken schlagenden Sprache, [ ] Witz und Poesie schildert dieses Buch, das in Italien in den Siebzigern berühmt war und nun international wiederentdeckt wird, eine süße und traurige Liebesgeschichte." Wolfgang Höbel, Der Spiegel, 19. 02. 22

"Der sinnlichste Rom-Roman seit Langem! . . . Ein Buch voller leibhaftiger Figuren und poetischer Sehnsüchte. Ein Setting, in dem Leute noch ohne Handytexten durchs Nachtleben ziehen, um Freunde und Bekannte zu treffen und mit etwas Glück sogar die Liebe. Caput mundi als Kulisse postmoderner Liebessehnsüchte hat lange keiner so zauberhaft geschildert wie Calligarich." Marc Reichwein, Literarische Welt, 05. 02. 22

"All die Höhen und Tiefen der Beziehung bettet Gianfranco Calligarich ein in wunderbare, skurrile und dramatische Episoden wie ein Fellini mit der Schreibfeder. Er erweckt markante Charaktere zum Leben und schüttelt anscheinend so nebenbei famose Erkenntnisse aus dem Ärmel. Ein zartes und fragiles Werk über die Magie des Augenblicks und das nur selten verdrängbare Wissen, dass alles seine Zeit und seine Vergänglichkeit hat." Werner Krause, Kleine Zeitung, 29. 01. 22

Rom-Sehnsucht gegen den Pandemie-Blues: Heldin des Buchs ist die Stadt, und die Menschen darin dürfen sich in ihr frei verlieren. Gerald Heidegger, orf. at, 24. 1. 22

"Intensiv leuchtet Gianfranco Calligarichs Der letzte Sommer in der Stadt. Eine wilde, zärtliche, schräge Liebesgeschichte, die ins Schwitzen bringt." Barbara Weitzel, Die Welt am Sonntag kompakt, 23. 1. 22

"Eine Liebeserklärung an das Leben in faszinierender Intensität. Ein grandioses, zartes und fragiles Werk über die Magie des Augenblicks und das nur selten verdrängbare Wissen, dass alles seine Zeit und seine Vergänglichkeit hat." Werner Krause, Kleine Zeitung, 22. 1. 22

"Wie eine Reise in den Süden und in vergangene Zeiten." Dirk Versendaal, Stern, 20. 1. 22

"Calligarich hat eine ganz eigene Stimme , ein fabelhaftes visuelles Gespür für solche kleinen Szenen, man sieht das sofort vor sich, als habe man es selbst an der Piazza del Popolo erlebt. Ein großes Geschenk." Peter Körte, FAS, 9. 1. 22

"Dieser erste Roman ist ein Meisterwerk! Eine Liebesgeschichte, die in Rom zwischen La dolce vita und La Grande Bellezza spielt: elegant, melancholisch, außergewöhnlich gut geschrieben." Frédéric Beigbeder

"Ein Roman für alle, die Philipp Roth oder Jonathan Franzen lieben. . . . Eine Lektüre voller Überraschungen." Guiseppe Gena, Vanity Fair

Besprechung vom 09.01.2022

Besprechung vom 09.01.2022

Der verpasste Moment

Römische Blicke: Gianfranco Calligarichs wunderbarer Roman "Der letzte Sommer in der Stadt" von 1973 erscheint erstmals auf Deutsch und liest sich wie neu.

Bücher haben manchmal merkwürdige Lebenszyklen. Sie schießen empor ins Licht, werden verkauft, gewürdigt, sind dann trotzdem vergriffen, zirkulieren abseits des Buchhandels, werden nicht nachgedruckt, doch ganz vergessen sind sie nie. Als Gianfranco Calligarichs erster Roman "L'ultima estate in città" ("Der letzte Sommer in der Stadt") 1973 in Italien erschien, war der Autor Mitte zwanzig, hatte ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht und als Journalist gearbeitet. Er war aus Mailand gekommen, hatte sich in Rom durchgeschlagen, wie Leo Gazzarra, der Ich-Erzähler des Romans, und hatte, im Gegensatz zu Leo, einen Roman geschrieben. Die einflussreiche Natalia Ginzburg las ihn und besorgte ihm einen Verlag.

Obwohl immerhin 17 000 Exemplare verkauft wurden und der Roman als "Kultbuch" galt, kam es erst 2010 zu einer Neuauflage. 2016 brachte Bompiani das Buch dann zum dritten Mal heraus, was diesmal eine Schubwirkung auslöste: Die Rechte wurden in zwanzig Länder verkauft, auch nach Deutschland, wo es bislang keine Übersetzungen von Calligarichs Büchern gab. In Frankreich und den USA wird der Roman gefeiert.

"Der letzte Sommer in der Stadt" ist eine Hymne auf das Rom jener Jahre und zugleich ein Abgesang. Wäre es ein Film, sähe er sicher nicht aus wie ein Fellini aus jener Zeit, obwohl "La dolce vita" von 1960 natürlich seinen unerbittlichen Schatten wirft. Niemand, der in Worten oder bewegten Bildern von römischen Intellektuellen, Prominenten, Bohemiens und großen Partys erzählt, entkommt ihm, bis heute nicht.

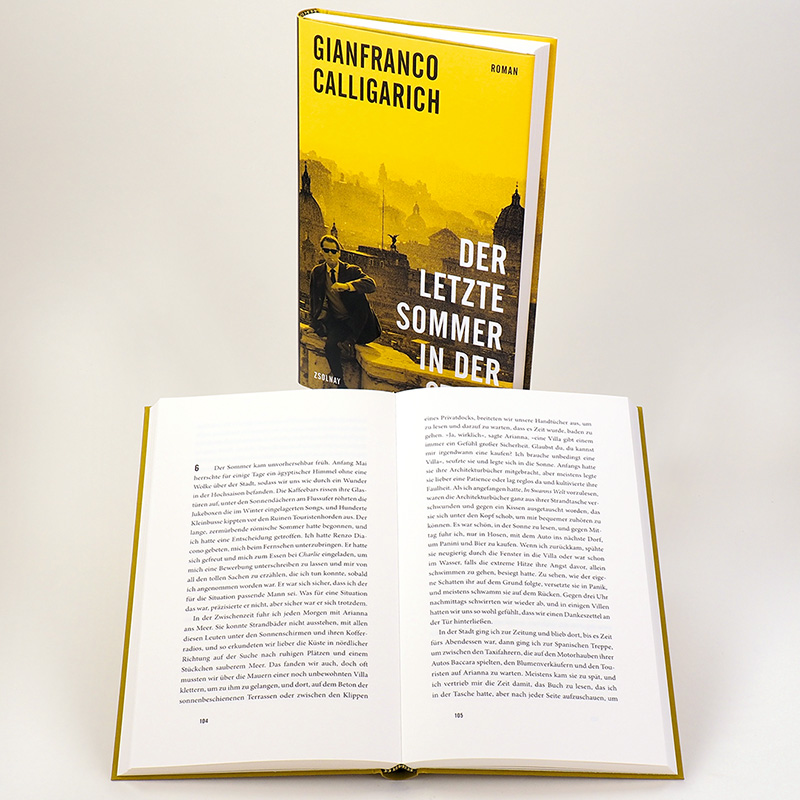

Aber Calligarich hat eine ganz eigene Stimme, man muss nur eine längere Passage zitieren, um auch im Deutschen sofort den Sound zu hören: "Wenn ihr die Stadt liebt, wird sie sich euch darbieten, wie ihr sie euch wünscht, ihr braucht euch nur den umspülenden Wellen der Gegenwart zu überlassen ... Und da werden lichtdurchstochene Sommerabende für euch sein, beschwingte Frühlingsmorgen, Tischdecken in den Cafés wie im Wind flatternde Mädchenröcke, strenge Winter und endlose Herbste, in denen sie euch wehrlos und krank erscheinen wird, erschöpft und voller abgetrennter Blätter, auf denen eure Schritte keinen Lärm machen werden ... So werdet auch ihr, während ihr wartet, mit jedem Tag mehr ein Teil von ihr werden. So werdet ihr die Stadt füttern. Bis ihr eines Tages mit der Nase im Wind, der vom Meer kommt, und mit einem Blick zum Himmel entdeckt, dass es nichts mehr zu erwarten gibt."

Das ist die Atmosphäre, das ist die Welt, in der Leo sich bewegt. Er hat einen Aushilfsjob beim "Corriere dello sport", einen altersschwachen Alfa Romeo und viele Freunde, mit denen er an der Piazza Navona herumhängt - eine Bohème nach 1968, wo keiner mehr in den Trevi-Brunnen steigt wie Anita Ekberg und Marcello Mastroianni. Aber Leo fährt noch ans Meer, wie der Marcello in "La dolce vita", und liest Bücher am Strand. Im Frühling, "ich erinnere mich sehr gut an den Regen dieses Tages", lernt er bei einem Freund Arianna kennen, schön, ein wenig exzentrisch, fragil nach einem Klinikaufenthalt. Die Frau des Freundes will die beiden verkuppeln; Ariannas Schwester hält Leo für einen Loser.

Leo und Arianna verlassen in der Nacht gemeinsam die Party, holen sich im Morgengrauen frische Croissants in einer Backstube, fahren raus nach Ostia. So fangen Liebesgeschichten an. Sie gehen weiter, geraten dann ins Stocken. Die beiden weichen einander aus, suchen einander, halten Abstand, verletzen einander vorsätzlich, weil das Schlimmste wäre, einfach auszusprechen, wie es ist. "'Hör mal', sagte ich, 'ich glaube, ich liebe dich.' 'Oh, bitte!', sagte sie. 'Sag das nicht!' Genau in dem Moment passierte etwas, ein weicher Knall und ein weiches Rollen, während die überraschte Stimme einer Frau erklang und der Rest einer Plastiktasche voller Orangen über den Gehweg kullerte."

Calligarich hat ein fabelhaftes visuelles Gespür für solche kleinen Szenen, man sieht das sofort vor sich, als habe man es selbst an der Piazza del Popolo erlebt. Ein Strand in Ostia, über den sie in ihren roten Gummistiefeln läuft; die Treffen von Leo und Arianna an der Spanischen Treppe, wenn sie ihn von Ferne sieht und dann noch kunstvolle Umwege macht: "Schließlich stand sie vor mir und gab mir einen flüchtigen Kuss. 'Okay', sagte sie, 'glaub jetzt aber nicht, dass ich dich liebe, ja.'" Manchmal wünscht man sich das als Film, dann bekommt man sofort Angst davor, wie ein falscher Regisseur dieses Buch ruinieren könnte. Es ist weder "fellinesk" noch so opulent und selbstverliebt wie "La grande bellezza", wo die Melancholie des alternden Helden von Skurrilitäten und Lärm verdeckt wird.

Calligarichs Leo ist lakonisch und elegant, er meidet alles, was nach Selbstmitleid oder Melodram aussieht, und lässt stattdessen immer wieder einen kleinen, stechenden Schmerz spürbar werden. Leo ist einer dieser großen Verlierer, die schon immer die interessantesten literarischen Helden waren. Er ist ein "sfigato" im Italienischen. Er ist "sfinocchiato", was die deutsche Übersetzung ziemlich matt mit "kaputt" wiedergibt; das "fucked-up" der englischen Übersetzung ist deutlich näher am Gehalt dieses kaum übersetzbaren Wortes, in dem neben dem "sfigato" auch der "finocchio" steckt, was umgangssprachlich "Schwuler" oder "Schwuchtel" bedeutet.

Leo und sein ständig betrunkener Freund Graziano, die gemeinsam ein Drehbuch schreiben, halten sich für die "letzten, kaputtesten Mohikaner" - "abgefuckt" wäre hier wohl angemessener. Und in einer bitteren surrealen Sequenz beschreibt Calligarich dann, wie Leo und Arianna sich noch einmal zufällig treffen, Geld verprassen, in einem Teesalon Ärger machen und mit einem gerade erworbenen Dackel die Rechnung bezahlen wollen. Sie lieben sich in seinem schäbigen Hotelzimmer, ihre Stimme klingt, "als hörte man ein Instrument, dessen glockenheller Ton vom verborgenen Quietschen gequälter Saiten durchzogen wird". Danach geht ihm durch den Kopf: "Nie hatte ich so sehr gespürt, dass sie zu mir gehörte, wie in diesem Moment, als sie einem anderen gehörte. Dumm gelaufen. Ich wusste, was das hieß, nämlich dass sie nur zu mir gehören konnte, wenn sie einem anderen gehörte."

Es gibt kein Happy End, das ahnt man früh, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Es ist bloß ein Jammer, dass es nur dieses eine Buch von Calligarich auf Deutsch gibt. Im Gegensatz zu seinem Protagonisten, der es gerade einen Tag beim Fernsehsender RAI aushält, ist Calligarich 15 Jahre geblieben, hat zahlreiche Drehbücher geschrieben, darunter auch eine Adaption von Jack Londons "Martin Eden" für eine Miniserie. Der Siegeszug des Privatfernsehens trieb ihn ins Theater, er gründete und leitete in den Neunzigern das "Teatro XX Secolo", ein Off-Theater, bis die Stadt die Spielstätte 2002 wieder für sich reklamierte.

Calligarich lebt heute immer noch in Rom, er sieht den welkenden Charme, den sich türmenden Müll, aber er würde seine Hymne an die Stadt vermutlich nie revidieren. Andernfalls hätte er längst "die Segel gesetzt", wie es im Buch immer wieder heißt. Er schreibt weiter Romane. Und er hat vor fast fünfzig Jahren dieses wunderbare Buch geschrieben, das nicht alt werden will. Das durch eine Nabelschnur verbunden ist mit der Zeit seiner Entstehung, sie traumwandlerisch sicher in ihrer Essenz erfasst, aber zugleich über sie hinaus ist in seiner schmerzhaft feinen Schilderung einer unglücklichen Liebe. Es bleibt in der Schwebe, ob diese Liebe wirklich unmöglich war oder ob beide sie nur um ein Haar verpasst haben, weil sie im falschen Moment gezögert haben oder sich selbst im Wege standen. Der ganze Roman ist im Grunde nichts anderes als die Suche nach dem verpassten Augenblick. Deshalb sind auch die zwei, drei ironischen Anspielungen auf Proust sehr gut dosiert.

Er betrachte das Leben, hat Calligarich in einem Interview gesagt, "als eine Reise in einem überfüllten Zug, der zu einem einzigen Bahnhof fährt, in dem sich die Fahrgäste um die besten Plätze streiten, aber auch freundschaftlich plaudern und einander vielleicht ein paar Sandwiches oder etwas zu trinken reichen. Ich sitze abgeschieden in der Nähe eines Fensters und reiche ab und zu etwas zum Lesen raus. Das ist alles." Wenn man den "Letzten Sommer in der Stadt" heute liest, ist das, ob man nun Mitte zwanzig ist wie Leo Gazzarra oder viel älter, nach wie vor ein großes Geschenk.

PETER KÖRTE.

Gianfranco Calligarich: "Der letzte Sommer in der Stadt". Roman. Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Zsolnay, 208 Seiten

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 20.04.2025

Melancholisch

LovelyBooks-Bewertung am 08.10.2023

Das alte Rom und eine junge Liebe - eine melancholische Geschichte, die sich durch die außergewöhnliche Sprachkunst des Autors auszeichnet.