Zustellung: Di, 05.08. - Do, 07.08.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

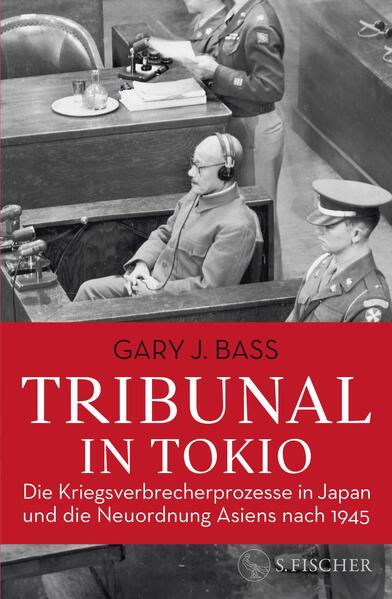

Das einzigartige Standardwerk zum wichtigsten Kriegsverbrecherprozess neben den Nürnberger Prozessen, verfasst von Gary Bass, Professor für Intenationale Beziehungen an der Princeton University. Der im Westen wenig beachtete Prozess gegen 28 Mitglieder der japanischen militärischen Führung fand nach dem Zweiten Weltkrieg in Tokio statt.

Wie bei der Aushandlung der Friedensbedingungen für Deutschland ging es auch hier nicht allein um die Verfolgung und Ahndung der Kriegsverbrechen, sondern um die Aushandlung einer neuen Ordnung nach dem Krieg. In diesem Fall einer neuen Ordnung für Asien - hier wurde dessen koloniale Vergangenheit verhandelt, aber auch die Zukunft Asiens in einer Welt des Kalten Kriegs.

Die elf Richter stammten nicht nur aus den USA, der Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich, Kanada und den Niederlanden, sondern auch aus asiatisch-pazifischen Nationen: Australien, Indien, China, Neuseeland und den Philippinen. Der indische Richter Radhabinod Pal gilt heute als japanischer Nationalheld, da er die Auffassung vertrat, dass der Aufstieg des japanischen Militarismus eine gerechtfertigte Antwort auf den jahrhundertelangen Rassismus und Kolonialismus des Westens in Asien war und den Prozess als illegitim geißelte. "Nur ein verlorener Krieg ist ein Verbrechen", schrieb Pal, sprich: Hätte Japan den Krieg gewonnen, hätte dieser Prozess nicht stattgefunden.

Während des Prozesses beteuerten die Alliierten, dass die neuen Grundsätze des Völkerrechts auch für sie selbst gelten würden. Und doch ist kein hochrangiger Amerikaner jemals für die grausamen Kriege und Interventionen seines Landes in Vietnam, Kambodscha, Irak und Afghanistan vor Gericht gestellt worden.

Bass glaubt an die Kraft des Internationalen Rechts - zeigt aber auch die Schwächen und Unstimmigkeiten auf. Seine große Gesamtdarstellung liefert eine Grundlage für aktuelle und künftige Debatten über den Umgang der Internationalen Gemeinschaft mit Kriegen, Kriegsverbrechen und Völkerrecht.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

23. April 2025

Sprache

deutsch

Untertitel

Die Kriegsverbrecherprozesse in Japan und die Neuordnung Asiens nach 1945.

Originaltitel: Judgement At Tokyo: World War II On Trial And The Making Of Modern Asia.

1. Auflage.

mit 40 Schwarz-Weiß-Abbildungen.

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

1088

Autor/Autorin

Gary J. Bass

Übersetzung

Helmut Dierlamm, Werner Roller

Illustrationen

mit 40 Schwarz-Weiß-Abbildungen

Verlag/Hersteller

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit 40 Schwarz-Weiß-Abbildungen

Gewicht

1090 g

Größe (L/B/H)

220/153/53 mm

ISBN

9783100025043

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Präzise und stets um Ausgewogenheit bemüht sichtet Bass das zusammengetragene Beweismaterial und die darauf basierenden Argumentationen. Kim Christian Priemel, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Besprechung vom 29.04.2025

Besprechung vom 29.04.2025

Nur der Kaiser darf nicht schuld sein

Nach dem Zweiten Weltkrieg gestalteten sich die Prozesse gegen Kriegsverbrecher in Tokio komplizierter als in Nürnberg, auch weil der Monarch im Amt blieb.

Japan und Deutschland waren während des Zweiten Weltkriegs verbündet. Ihren jeweiligen Krieg führten beide aber unabhängig voneinander. Auch in der Zeit nach 1945 verlief die Geschichte in beiden Ländern ziemlich unterschiedlich. Während in Deutschland keine gesamtstaatlichen Strukturen mehr existierten, blieb in Japan Kaiser Hirohito weiter im Amt. Seine Regierung hatte nach dem Abwurf zweier Atombomben kapituliert und damit die militärische Eroberung des gesamten Staatsgebiets durch alliierte Truppen vermieden.

Sowohl im Falle Deutschlands als auch im Falle Japans waren sich die Alliierten schon vor Kriegsende im Prinzip einig darüber, dass Kriegsverbrechen und - als neuer Tatbestand im Völkerrecht - Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft werden sollten. Hier wie dort stellte sich freilich das Problem, ob "nur" die konkreten Täter vor Gericht gestellt werden sollten, oder ob die politische Verantwortung der Regierenden strafrechtliche Konsequenzen haben solle. Zusätzlich kompliziert wurde die Sache in Japan durch die politische Entscheidung der amerikanischen Regierung, den Kaiser keinesfalls vor Gericht zu stellen. Ihn wollte man als Integrationsfigur für ein "neues" Japan behalten. Zu diesem Zweck sollte er von einem gottähnlichen Wesen sozusagen zum Menschen, einem konstitutionellen Monarchen, werden.

Für die Angeklagten im großen Prozess hieß das, dass sie zwar alle ihre Missetaten im Namen und auf Anordnung des Kaisers verübt hatten, dass sie dessen Verantwortung aber unter keinen Umständen zugeben durften, geschweige denn diese zu ihrer Verteidigung nutzen sollten. Dies führte im Laufe des Verfahrens zu einigen grotesk anmutenden Verwicklungen. Wenn es um Entscheidungen ging, die zum Ausbruch des Krieges führten, war zwar nicht zu leugnen, dass Hirohito immer über alles informiert gewesen war.

Aber sowohl Ankläger als auch die meisten Verteidiger hielten eisern an der Erzählung fest, der Kaiser habe nicht die Macht gehabt, sich gegen die aggressiven Militärs durchzusetzen. Als deren Galionsfigur stand vor allem der ehemalige Heeresminister und Regierungschef Tojo vor Gericht. Diese Aggressivität zeichnete die japanische Generalität auch 1945 noch aus. Nun aber hieß es vor Gericht, der Kaiser habe die Kapitulation erzwungen. Seine zuvor geleugnete Autorität reichte also aus, um die große Schlacht um die japanische Hauptinsel zu verhindern. Das Tokioter Tribunal krankte im Vergleich zu seinem Pendant in Nürnberg an vielem.

Zum einen saßen hier elf Richter vor den Angeklagten, die nicht nur sehr unterschiedlichen Temperaments waren, sondern auch aus sehr unterschiedlichen Kulturen kamen. Den Vorsitz führte der Australier Webb. Die anderen zehn Richter kamen entweder aus Ländern, die in Asien ihre Kolonien wieder zurückhaben wollten, oder aus soeben unabhängig gewordenen Ländern wie den Philippinen oder Indien. Besonders der indische Richter Radhabinod Pal erregt bis heute Aufsehen. Sein von der Mehrheitsmeinung abweichendes Urteil dient japanischen Nationalisten bis heute als Rechtfertigung, die so weit geht, abscheuliche Kriegsverbrechen wie das Massaker in der chinesischen Stadt Nanjing zu leugnen.

Pal war vom antiimperialistischen Furor erfüllt, der nach 1945 die Stellung der Kolonialmächte ziemlich schnell unhaltbar machte - was diese freilich lange nicht wahrhaben wollten. Sein Verdikt ließ auch die japanische Rechtfertigung für den Krieg plausibel erscheinen, wonach das Land die Asiaten vom Kolonialismus und Rassismus der Weißen habe befreien wollten. Dass die japanische Führung, zum Beispiel gegenüber Chinesen, ihrerseits eine "rassische" Überlegenheit für sich in Anspruch nahm, fiel dabei gnädig unter den Tisch.

Auch innerhalb des Richtergremiums kam es immer wieder zu Animositäten, die der Autor auch auf rassistische Vorurteile zurückführt. Juristisch stritten die Richter von Anfang an zum Beispiel über das Argument der Verteidigung, die die Zuständigkeit des Tribunals verneinte. Die Richter suchten eine Begründung zur Abweisung des Antrags, fanden aber keine, die alle hätten unterschreiben können. Am Ende zogen sie sich auf das nach Ansicht des Autors sehr schwache Argument zurück, die alliierten Mächte hätten für das Tribunal ein Statut erlassen. Und nach diesem werde nun verhandelt und geurteilt.

Ein generelles Problem, das sowohl das Gericht in Nürnberg als auch das in Tokio belastete, war die Quellenlage. Zwar lagen in beiden Gerichtssälen riesige Mengen an Dokumenten als Beweismittel vor. Aber erstens hatten vor allem japanische Dienststellen kurz vor Kriegsende nach Kräften belastende Dokumente vernichtet, sodass viele Anklagepunkte hauptsächlich mithilfe von Zeugenaussagen behandelt werden mussten. Und zweitens war es einfach nicht möglich, in kurzer Zeit in einer - milde ausgedrückt - unübersichtlichen Gesamtsituation das Handeln einer Staatsführung aus deren Akten solide zu rekonstruieren. Nicht vergessen darf man auch die Sprachbarriere.

Während der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher Ende 1946 zu Ende ging, zog sich das Tokioter Verfahren mehrere Jahre länger hin. Das bedeutete nun aber, dass sich die Weltlage zwischenzeitlich grundlegend änderte. Die Urteilsberatung in Tokio fand beispielsweise zu einer Zeit statt, in der in Europa die sowjetische Blockade Berlins begann. Das ließ die Amerikaner ganz anders über ihre ehemaligen Verbündeten denken als noch 1945/46 in Nürnberg. Auch in Tokio saß ein sowjetischer Richter mit am Tisch.

Die Angeklagten, einst als Repräsentanten eines Feindstaates in Haft genommen, repräsentierten nun "nur" noch ein angeblich vergangenes Regime, dessen Verbrechen sich zwar nicht leugnen ließen, das aber mit den nun in Tokio Regierenden nichts mehr zu tun haben sollte. Dabei waren die personellen Kontinuitäten in Japan sehr viel deutlicher, als sie in Deutschland jemals werden konnten. Der Plan eines zweiten großen Prozesses wurde angesichts dieser Situation zu den Akten gelegt. Angeklagt werden sollten stattdessen einige "gewöhnliche" Kriegsverbrecher. Andere wurden freigelassen.

Am Ende des Verfahrens fällte das Tribunal sechs Todesurteile. Die Abstimmung im Richtergremium fiel aber in keinem Fall einstimmig aus. Ferner verhängte das Gericht lange Haftstrafen. Dieses Buch hat zwei Dimensionen. Da ist zum einen die erfreulich detaillierte Schilderung der Probleme, einen Krieg juristisch aufzuarbeiten, dabei den verständlichen Emotionen der Opfer gerecht zu werden, ohne aber den Angeklagten willkürlich Unrecht zuzufügen. Hinzu kam die sich rapide verändernde weltpolitische Lage. Die zweite Dimension betrifft den reflektierenden Rückblick des Autors aus heutiger Perspektive. Er fragt sich und seine Leser, was der Prozess langfristig wirklich gebracht habe. Hat er Angriffskriege verhindert? Hat er nicht. Haben sich die Sieger an die von ihnen aufgestellten Normen gehalten? Haben sie nicht.

Der Autor konnte zum Zeitpunkt der Abfassung des Manuskripts nicht wissen, was Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit alles anstellen würde. Aber im Licht der jüngsten Ereignisse erscheint sein Appell, eine Rechtsordnung zu beachten, im besten Fall als Hoffnung für eine mittelfristige Zukunft. PETER STURM

Gary J. Bass: Tribunal in Tokio. Die Kriegsverbrecherprozesse in Japan und die Neuordnung Asiens nach 1945.

S. Fischer Verlag, Frankfurt 2025. 1088 S., 48,-. Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.