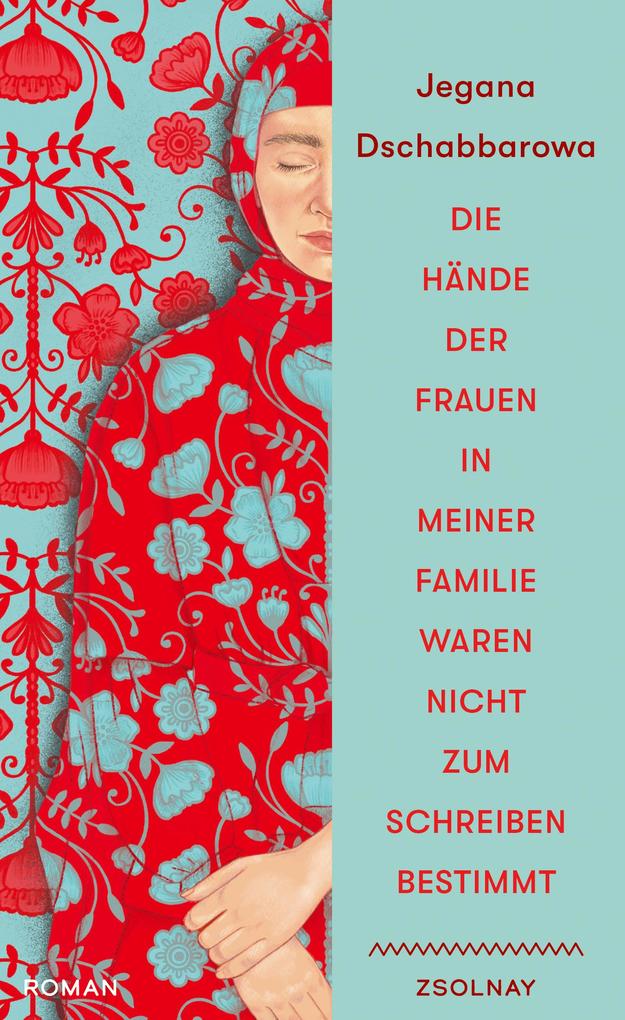

»Es gibt nun diesen Roman, entstanden aus Verboten, Unmöglichkeiten, Schmerzen, er ist hell wie der Tag, und seine Autorin hat Augen, die leuchten. « Elisabeth von Thadden, Die Zeit, 25. 12. 25

»Ein großartiges, markerschütterndes Debüt. « Magdalena Miedl, ORF, 12. 12. 25

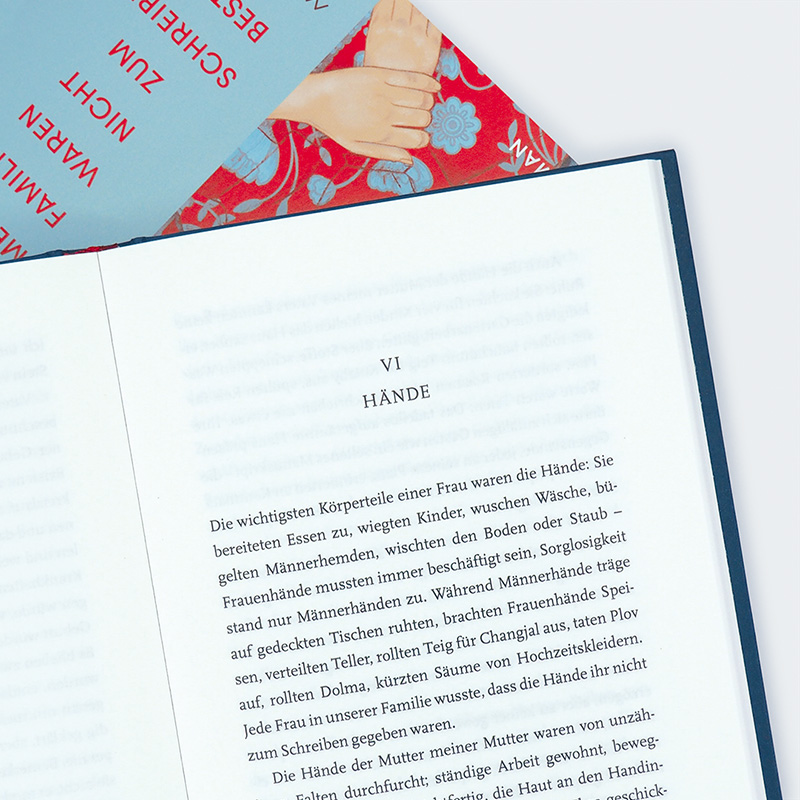

»Ins Zentrum des Romans stellt Dschabbarowa den weiblichen Körper und macht dessen Unterdrückung auf poetische Weise sichtbar. « Alice Pfitzner, ORF, 09. 11. 25

»Ein tief poetischer, literarisch außergewöhnlicher und existenzieller Roman, der daran glaubt, dass Sprache eine Zuflucht sein kann. « Eva Marburg, SWR lesenswert, 24. 10. 25

»Still und zugleich aufsehenerregend Mit ihrem Romanerstling ist ihr jedenfalls ein ebenso erhellendes wie poetisches Werk gelungen, das Maria Rajer in ein nuancenreiches Deutsch übertragen hat. « Ilma Rakusa, NZZ, 17. 10. 25

»In einer unendlich zarten, friedfertigen, poetischen Sprache - vorzüglich übersetzt von Maria Rajer - erzählt Jegana Dschabbarowa von brutalen und finsteren Zuständen. « Annemarie Stoltenberg, NDR, 16. 09. 25

»Kunstvoll, virtuos und trotzdem so zugänglich man liest das gebannt. « Thomas Andre, Hamburger Abendblatt, 03. 09. 25

»Ein großartiges Stück Literatur! « Antje Flemming, Literaturhaus Hamburg