Finstere politische Machenschaften rütteln das langweilige Leben der jungen Phyl auf: Der Journalist Christopher will einen politischen Zirkel entlarven, der in Cambridge gegründet wurde, um die britische Regierung in eine rechtsextreme Richtung zu drängen. Seine Recherchen führen ihn zu einem Kongress in einem alten Herrenhaus. Dort nehmen die Ereignisse eine unheilvolle Wendung und ein Mord passiert. Liegt das Verbrechen in der aktuellen Politik oder in einem alten literarischen Rätsel begründet? Coes neuer Roman ist schön böse, witzig und messerscharf, spielt mit Genres und zeigt, dass der Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart oft in den dunkelsten Ecken der Vergangenheit zu finden ist.

Ein raffiniertes literarisches Spiel und glänzende Unterhaltung.

Produktdetails

Pressestimmen

Besprechung vom 01.09.2025

Besprechung vom 01.09.2025

Rebellion gegen die Konvention

Kann man noch guten Gewissens Romane schreiben in einer Zeit, in der jeder seine eigene Wahrheit besitzt? Der britische Schriftsteller Jonathan Coe gibt mit "Der Beweis meiner Unschuld" eine verblüffende Antwort.

In den sozialen Netzwerken teilen Mittzwanziger von einer Künstlichen Intelligenz generierte und mit Synthesizerklängen unterlegte Bilder von lichtdurchfluteten Vorstadtvillen und neonglühenden Straßenszenen im Stil der Achtziger, zwei Frauen gleichen Alters können in Jonathan Coes "Der Beweis meiner Unschuld" sämtliche Episoden der Sitcom "Friends" mitsprechen, und ihre Eltern lieben die britischen Schwarz-Weiß-Komödien der Fünfzigerjahre. Ein Grund dafür nennt sich "Anemoia": Nostalgie für eine Zeit, die man selbst noch nicht erlebt hat.

Vielleicht lässt sich damit in Teilen auch der Erfolg des Cosy-Crime-Genres erklären, das nicht nur regelmäßig Bestseller, sondern inzwischen auch aufwendige Netflix-Adaptionen hervorbringt und die diffusen Umrisse eines ländlich-altmodischen Englands heraufbeschwört, in dem Gemeinschaften noch intakt und Verbrechen nur halb so schlimm sind.

"Ich glaube, kein anderes Land der Welt würde auf die Idee kommen, brutale Morde als etwas ,Gemütliches' zu bezeichnen. In gewisser Weise ist das sehr britisch", überlegt der Journalist Christopher Swann in "Der Beweis meiner Unschuld" und ist kurz darauf tot. In seinem Blog hatte er mit Vorliebe über die extremen Rechtsausleger unter den Tories hergezogen und sich zuletzt auf einem ihrer Kongresse unter die Leute gemischt. "Jippie", seufzt die Ermittlerin Prudence Freeborne, die für die Mordermittlung noch einmal ihren Ruhestand verschieben muss. "Ein Opfer, zweihundertsiebzehn Verdächtige."

Zur Expertise des britischen Autors Jonathan Coe gehören die Satire und das Formexperiment, spätestens seit "Allein mit Shirley", einer Neuinterpretation der Gruselkomödie "Leiche auf Urlaub" von 1961 und zugleich beißender Kommentar auf den Thatcherismus. Und so beginnt sein neuer Roman, trotz aller Schrullen eine messerscharfe Analyse des britischen Konservatismus, mit einer Rahmenhandlung um Phyl, die nach dem Universitätsabschluss in englischer Literatur wieder bei ihren Eltern einzieht und sich mit dem Gedanken trägt, einen Krimi zu schreiben. Die Geschichte des Mordes an Christopher Swann wird zum Gegenstand ihres Schreibexperiments mit drei angesagten literarischen Genres und sein Credo auch zu ihrem (und offensichtlich auch Coes) Vorsatz: "Um ein Thema zu verstehen, musst du alles darüber wissen, du musst es verdammt noch mal beherrschen."

Was folgt, ist eine Meisterklasse in der hohen Kunst der Parodie: Mit einem traditionsreichen Landsitz voller Geheimgänge und exzentrischer Nebenfiguren stellt das Auftaktexperiment das ultimativ Cosy-Crime-typische Setting und wird nur noch fundamental britischer, als der plötzliche Tod von Königin Elisabeth II. den Kongress unterbricht und sich die Ermittlerin kurz darauf in der kilometerlangen Schlange zu ihrem Londoner Kondolenzbesuch einfindet. Damit ist auch der zeitliche Kontext des Romans gesetzt: die kurze, aber intensive Phase politischen Wahnsinns, die im Herbst 2022 in der nur neunundvierzig Tage währenden Amtszeit von Liz Truss als Premierministerin des Vereinigten Königreichs gipfelte.

Im zweiten Abschnitt geht Coe ein paar Jahrzehnte in der Geschichte des Konservatismus zurück und lässt in einem Memoirenmanuskript das Cambridge der frühen Achtzigerjahre auferstehen. Der Ausflug in die Welt der Dark Academia - man denke an Donna Tartts "Die geheime Geschichte" als Blaupause des literarischen Subgenres - ist stilistisch die schwächste Passage des Romans, drängt sich darin doch stellenweise der Eindruck einer unnötig pedantisch abgehakten Checkliste der Genreklischees auf. Dennoch gelingt es dem Autor, die Mentalität einer nachwachsenden Machtelite zu umreißen, die im Zuge des Durchmarsches neoliberaler und nationalistischer Politik während der Reagan-Thatcher-Ära immer demokratiefeindlichere Ansichten entwickelt. Namen wie Elon Musk oder Peter Thiel brauchen in dieser Erzählung gar nicht zu fallen, sie sind auch so stets präsent, und dass Coe in diesem ideologischen und narrativen Labyrinth weder den Überblick noch je seinen Humor verliert, gehört zu seinen einnehmendsten Qualitäten.

Der dritte Romanabschnitt führt schließlich mitten hinein in die wechselnden Erzählstimmen und Zeitformen, die reflexiven Bezüge und ausschweifenden Gedankenfluten eines autofiktionalen Essays. An diesem Punkt angelangt, ist "Der Beweis meiner Unschuld" zu allererst ein literarischer Versuch über das Verhältnis von Wahrheit und Fiktion. Alle Handlungsstränge laufen im Rätsel um einen erfundenen Schriftsteller zusammen, der - ähnlich wie Coes Vorbild, der britische Avantgarde-Autor B. S. Johnson - in einem Akt literarischer und lebenswirklicher Rebellion mit der konventionellen Fiktion bricht.

Kann man überhaupt noch guten Gewissens Romane schreiben in einer Zeit, in der jeder seine eigene Wahrheit besitzt? "Man kann das auch anders sehen", überlegt Phyl: "In einer Welt, in der alle Bemühungen, die Wahrheit in Worte oder Bilder zu fassen, kompromittiert und kontaminiert werden, hat die Fiktion etwas Einzigartiges. Etwas Authentisches. Etwas, auf das man sich verlassen kann." Jonathan Coe liefert auf seine Frage nicht nur eine mögliche Antwort, sondern auch direkt den idealen Krimi für das postfaktische Zeitalter. KATRIN DOERKSEN

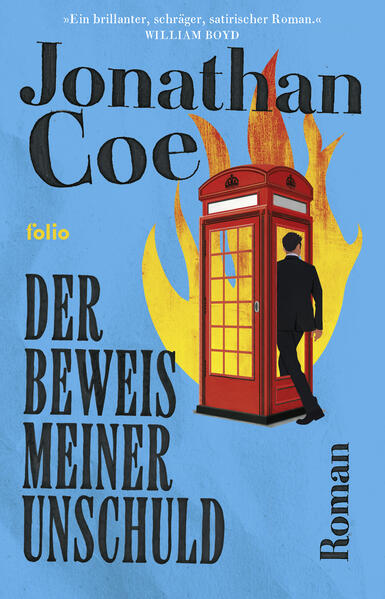

Jonathan Coe: "Der Beweis meiner Unschuld". Roman.

Aus dem Englischen von Cathrine Hornung. Folio Verlag, Bozen/Wien 2025.

416 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.