Besprechung vom 09.11.2025

Besprechung vom 09.11.2025

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Von Harald Staun

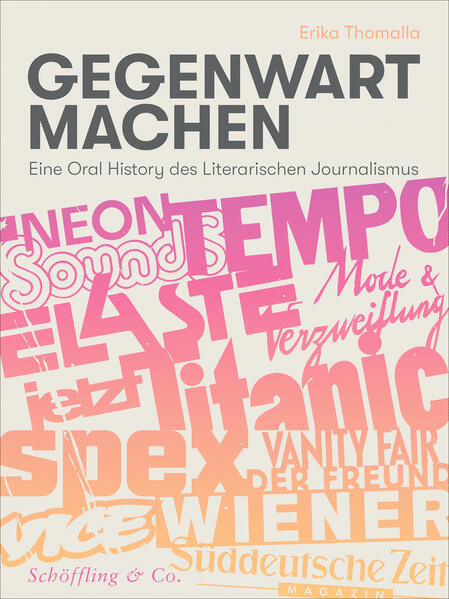

Man kann schon grandios nostalgisch werden, wenn man durch das kommende Woche erscheinende Buch der Literaturwissenschaftlerin Erika Thomalla blättert, "Gegenwart machen", eine "Oral History des Deutschen Popjournalismus" (Schöffling Verlag, 256 Seiten, 36 Euro). Mit mehr als 80 Leuten hat Thomalla gesprochen, mit Redakteuren, Autorinnen, Verlegern, die ungefähr ab Ende der Siebziger bei Magazinen arbeiteten, die einen neuen Sound in den deutschen Journalismus brachten. Die "nicht über Pop" schreiben wollten, sondern versuchten, "Pop zu schreiben", wie es der DJ Hans Nieswandt im Buch formuliert. Oder eben: Punk. Politik. Pose. Und man kann sich ganz herrlich treiben lassen, durch das 250 Seiten lange Selbstgespräch, das Thomalla sehr kurzweilig zusammengeschnitten hat, durch all das Schulterklopfen und die Eitelkeit, durch die bemerkenswerte Konstanz, die jeweils nachfolgenden Projekte als kommerziell korrumpiert und angepasst zu beschimpfen, durch das heilige Distinktions- und Subjektivitätstheater all der mehr oder weniger großen Egos, die hier sich und alle, die vielleicht nicht dabei waren, daran erinnern, worum es halt so ging, bei "Szene Hamburg", "Spex" oder "Elaste", bei "Tempo", "Jetzt" oder am Schluss manchmal auch noch bei "Vanity Fair": um Subversion und Affirmation, um Differenz und Codes, um Arroganz, Anarchie, Attitüden. Um das Ich, aber auch um das Wir. Um ein Schreiben, das man vom Leben nicht unterscheiden konnte oder wollte, die Redaktion als Gang, irgendwo zwischen Partygemeinschaft und Klassenfahrt.

Die Wehmut, dass es das alles heute nicht mehr gibt, die Energie, den Mut, das ästhetische Geltungsbewusstsein, das irre Geld, das irgendwann da war, als es auch einen Markt für diese Art des Schreibens gab, ist der Sound, der sich durch Thomallas Retrospektive zieht. Was man einerseits gut verstehen kann: Wer hätte nicht gerne die Bedingungen zurück, die diese Art von Journalismus damals ermöglichten. Und doch ist es ziemlich verrückt, all den Gegenwartsfanatikern dabei zuzuhören, wie sie in der Vergangenheit schwelgen. Nicht nur, weil es so ein performativer Widerspruch ist, wie sie als Zeitzeugen in dieser Sammlung von O-Tönen an ihrer eigenen Musealisierung mitwirken. Sondern auch, weil es ja nicht stimmt, dass diese Art des Journalismus heute verschwunden ist. Sie ist nur, was im Buch immerhin am Schluss kurz anklingt, längst im Mainstream angekommen. Womöglich ist der melancholische Dauerton vor allem ein Effekt der Form von Thomallas Projekt. Sie scheint, was die Lektüre schon auch manchmal sehr unterhaltsam macht, selbst eher daran interessiert zu sein, einen Sound zu erzeugen, eine Art Superband des deutschen Popjournalismus zum Konzert zu versammeln. Was dabei herauskommt, klingt nur manchmal nicht mehr nach Pop. Sondern so, wie sich die alte Garde der Musikjournalisten, gegen die man damals antrat, gute Musik vorstellte: wie "dufter Rock 'n' Roll".

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.