Zustellung: Mi, 14.05. - Fr, 16.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

»Du musst das halt in meinem Sinn machen«, trägt Thomas Bernhard seinem Halbbruder Peter Fabjan auf, als er spürt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und der sieben Jahre Jüngere gehorcht und übernimmt die Verantwortung, dieses Mal für ein schwieriges Erbe - so wie er es immer getan hat von Jugend an, wenn ihn der Ältere gebraucht hat. Den anderen galt er als »der liebe Bruder«, Fabjan selbst sieht sich eher als »Helfer in der Not«, denn oft genug fand er sich in der Rolle des Chauffeurs und dienstbaren Geistes wieder, der am Nebentisch saß, während der Bruder mit Persönlichkeiten aus Politik und Kunst parlierte.

Peter Fabjan, Bruder und gleichzeitig behandelnder Arzt Thomas Bernhards, gibt in seinen Erinnerungen einen Einblick in das Leben an der Seite, besonders aber auch im Schatten des österreichischen Dramatikers und Romanschriftstellers, der Weltruhm erlangte. Er erzählt von den schwierigen und vielfach belasteten familiären Verhältnissen genauso wie von der Kriegskindheit, von gemeinsamen Reisen in die USA oder nach Portugal und von seinen Bemühungen um das Leben seines von langer und schwerer Krankheit gezeichneten Patienten. Ein offenherziger, freimütiger und ehrlicher Bericht.

Peter Fabjan, Bruder und gleichzeitig behandelnder Arzt Thomas Bernhards, gibt in seinen Erinnerungen einen Einblick in das Leben an der Seite, besonders aber auch im Schatten des österreichischen Dramatikers und Romanschriftstellers, der Weltruhm erlangte. Er erzählt von den schwierigen und vielfach belasteten familiären Verhältnissen genauso wie von der Kriegskindheit, von gemeinsamen Reisen in die USA oder nach Portugal und von seinen Bemühungen um das Leben seines von langer und schwerer Krankheit gezeichneten Patienten. Ein offenherziger, freimütiger und ehrlicher Bericht.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

18. Januar 2021

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

195

Autor/Autorin

Peter Fabjan

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

426 g

Größe (L/B/H)

20/145/220 mm

ISBN

9783518429471

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Thomas Bernhard ist alles andere als vergessen, aber vor lauter Bernhard-Folklore verschwand der Mensch hinter dem Werk. Peter Fabjan bringt ihn uns zurück. « Marc Reichwein, WELT AM SONNTAG

»Die unrasante Sprache ist Teil von Fabjans Suche nach Genauigkeit und Richtigkeit . . . Zugewandt illusionslos beurteilt er die Beziehung zwischen den Geschwistern. « Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau

»Fabjan hat nun . . . trotzdem ein Buch über seinen Bruder geschrieben . . . Als Rapport bezeichnen Fabjan und der Verlag dieses Buch. Das passt formal sehr gut . . . Denn ein Rapport ist nicht nur ein dienstlicher Bericht, sondern beschreibt in der Psychologie ein zwischenmenschliches, durchaus von einer professionellen Distanz geprägtes Verhältnis. « Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel

»Peter Fabjan aber ist anzurechnen, dass er sich ein weiteres Mal in die Pflicht hat nehmen lassen und seine Version der Geschichte für kommende Lesergenerationen hinterlegt. « Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Peter Fabjan ist den Vernichtungsversuchen seines Halbbruders nicht entgangen. Trotzdem schreibt er in geradezu brüderlicher Liebe gegen halbherzige Gefühle an. Er will retten. . . . Das ist grandios und führt in Fabjans Buch manchmal zu einer subtilen Komik, die vom Meister selbst stammen könnte. « Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung

»Obgleich zum Dasein als Nebenfigur verdammt, erzählt Fabjan aber auch die eigene Geschichte . . . Das Zentrum, das er jedoch unermüdlich umkreist und auf das er sich stets wieder bezieht, bildet der Patient, die Person Thomas Bernhards. Auf diese Weise entstehen zwei faszinierende Anamnesen: die des Patienten und die des Arztes. « Christoph H. Winter, der Freitag

»Ein offenherziger, freimütiger und ehrlicher Bericht. « Jamal Tuschick, der Freitag

»Lesenswert ist es vor allem deshalb, weil Peter Fabjans distanziert-kritische Perspektive apodiktische Bernhard-Urteile über Familienmitglieder, Freunde und Bekannte in ihrer Relativität erkennbar macht. « Christian Schacherreiter, Oberösterreichische Nachrichten

»Neben vielen Familienfotos sind aber vor allem Fabjans Versuche, seine Beziehung zu seinem Bruder zu charakterisieren bemerkenswert. « oe24. at

»Ein ehrliches, offenes Buch, ganz nebenbei wird Peter Fabjan, was er in seiner Rolle als Hüter des Erbes, nicht immer sein konnte: Er wird sehr sympathisch. « Peter Pisa, kurier. at

»Die unrasante Sprache ist Teil von Fabjans Suche nach Genauigkeit und Richtigkeit . . . Zugewandt illusionslos beurteilt er die Beziehung zwischen den Geschwistern. « Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau

»Fabjan hat nun . . . trotzdem ein Buch über seinen Bruder geschrieben . . . Als Rapport bezeichnen Fabjan und der Verlag dieses Buch. Das passt formal sehr gut . . . Denn ein Rapport ist nicht nur ein dienstlicher Bericht, sondern beschreibt in der Psychologie ein zwischenmenschliches, durchaus von einer professionellen Distanz geprägtes Verhältnis. « Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel

»Peter Fabjan aber ist anzurechnen, dass er sich ein weiteres Mal in die Pflicht hat nehmen lassen und seine Version der Geschichte für kommende Lesergenerationen hinterlegt. « Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Peter Fabjan ist den Vernichtungsversuchen seines Halbbruders nicht entgangen. Trotzdem schreibt er in geradezu brüderlicher Liebe gegen halbherzige Gefühle an. Er will retten. . . . Das ist grandios und führt in Fabjans Buch manchmal zu einer subtilen Komik, die vom Meister selbst stammen könnte. « Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung

»Obgleich zum Dasein als Nebenfigur verdammt, erzählt Fabjan aber auch die eigene Geschichte . . . Das Zentrum, das er jedoch unermüdlich umkreist und auf das er sich stets wieder bezieht, bildet der Patient, die Person Thomas Bernhards. Auf diese Weise entstehen zwei faszinierende Anamnesen: die des Patienten und die des Arztes. « Christoph H. Winter, der Freitag

»Ein offenherziger, freimütiger und ehrlicher Bericht. « Jamal Tuschick, der Freitag

»Lesenswert ist es vor allem deshalb, weil Peter Fabjans distanziert-kritische Perspektive apodiktische Bernhard-Urteile über Familienmitglieder, Freunde und Bekannte in ihrer Relativität erkennbar macht. « Christian Schacherreiter, Oberösterreichische Nachrichten

»Neben vielen Familienfotos sind aber vor allem Fabjans Versuche, seine Beziehung zu seinem Bruder zu charakterisieren bemerkenswert. « oe24. at

»Ein ehrliches, offenes Buch, ganz nebenbei wird Peter Fabjan, was er in seiner Rolle als Hüter des Erbes, nicht immer sein konnte: Er wird sehr sympathisch. « Peter Pisa, kurier. at

Besprechung vom 16.01.2021

Besprechung vom 16.01.2021

Seines Dämons Hüter

Ergebenheit im Dienst der Literatur: Der Mediziner Peter Fabjan berichtet von seinem aufopfernden Leben an der Seite Thomas Bernhards und offenbart dessen vampirhafte Züge.

Rapport" ist ein Wort, das aus dem Französischen zugewandert ist, aus der Militärsprache, "au rapport" im Sinn von "Meldung machen". Dieses Wort hat Peter Fabjan, der sieben Jahre jüngere Halbbruder des Schriftstellers Thomas Bernhard (1931 bis 1989) und dessen Nachlassverwalter und Universalerbe, als Untertitel für seine Lebensbeschreibung gewählt. Eine Autobiographie im strengen Sinn ist das Buch nicht, konzentriert es sich doch im Wesentlichen auf Bernhards Familien- und Freundeskreis.

Fabjan vermittelt den Eindruck, als habe er sich mit diesen knapp zweihundert Buchseiten von einem abzuleistenden Pensum befreit. Als sei er es sich und der literarischen Welt schuldig gewesen. Er entledigt sich dieser Aufgabe ohne Larmoyanz, streckenweise mit großer Offenheit sich selbst gegenüber. Das ist anzuerkennen. Man lege einen Bernhard-Text daneben, und siehe da: Bei Fabjan fehlen so gut wie alle Superlative; nur wenn es um den Großvater geht, gestattet er sich die Bemerkung, dieser habe "die größte Rolle gespielt". Früher hätte man einen solchen Bericht mit "submissest" unterzeichnet.

Und doch: Aus der hier zusammengestellten Familiengeschichte lässt sich für die über die ganze Welt verstreute Gemeinde Bernhards etwas lernen, und wenn es nur die Einsicht wäre, dass Familiengeschichten im zwanzigsten Jahrhundert kompliziert, auslaugend und bar jeder emotionaler Sentimentalität geschrieben wurden. Bernhards Mutter, die 1904 geborene Herta Paula Bernhard, soll, so tradiert es die Familiengeschichte, allein gelassen von den Eltern als Dreijährige ein Geschwisterkind im Gitterbett mit Holzscheiten bedeckt haben, bis das Baby zu schreien aufhörte. Der Hausarzt habe dann vertuscht, dass das Kind überhaupt geboren worden sei.

Herta Bernhards weiterer Lebensweg ist von Entbehrungen geprägt. Sie verdingt sich als Zimmermädchen, Haushälterin und Köchin in der Schweiz und in Wien. Als sie 1931 in den Niederlanden ihren unehelichen Sohn Nicolaas Thomas Bernhard zur Welt bringt, geschieht dies in äußerster Armut. Den leiblichen Vater Alois Zuckerstätter wird Thomas Bernhard nie kennen. Der verleugnet die Vaterschaft, erliegt der Trunksucht und bringt sich 1940 in Berlin um. Zu der Zeit ist Herta seit vier Jahren mit dem zehn Jahre jüngeren Friseur Emil Fabjan verheiratet und lebt im bayerischen Traunstein.

Bernhards "vampirhaftes Verhalten" sei einer "Selbstbehauptungsstrategie" gefolgt, schreibt Fabjan. Verlassenheitsängste, mangelndes Urvertrauen - ein positiver Blick aufs Leben sei dem Bruder in "frühester Kindheit erstorben". Die Mutter gab den Knaben in ein Pflegeheim, wo sie ihn einmal die Woche sehen, aber nicht berühren durfte. Und als sie mit Emil Fabjan noch zwei Kinder bekommt - Peter (geboren 1938) und Susanna (1940) -, reagiert der Ziehvater mit überzogener Strenge auf Thomas. Die Kälte der frühen Jahre wird ihm nie verziehen werden, auch wenn Emil Fabjan neben seinen Kindern der Einzige sein wird, der an der Beerdigung teilnehmen darf.

Verzeihen stand ohnehin nicht auf der Habenseite bei Bernhard. Selbst Menschen, die er geliebt hat, verstieß er, versuchte sie gelegentlich zu vernichten. "Unleidlich" ist sein Normalzustand. Auf das Leben des Bruders ist er eifersüchtig, weil der sich, aus kleinen Verhältnissen kommend, zum Internisten mit Auszeichnung hocharbeitet. Für Psychologen bietet der Band also reiches Material.

Der prägendste Eindruck seiner Kindheit - das Thema ist längst Gegenstand der Forschung - widerfährt Bernhard zweifellos durch den Großvater Johannes Freumbichler, einen weithin erfolglosen Schriftsteller, der das Talent des Enkels erkennt und fördert. Fabjan rückt Freumbichler in die Nähe eines Religionsstifters. Sein Sendungsbewusstsein habe ihm geholfen, die Selbstzweifel wegen seiner Erfolglosigkeit zu unterdrücken. Zeitlebens weigerte sich der Großvater, einer geregelten Arbeit nachzugehen.

Nach der Familiengeschichte folgt der "Lebensmensch" Hedwig Stavianicek, auch sie bereits andernorts gut dokumentiert. Die Wiener Beamtenwitwe, die Bernhard mit mütterlicher Strenge und großbürgerlicher Attitüde leitete, war dem jungen Mann erstmals 1950 begegnet, fünf Jahre später unternahmen sie die erste gemeinsame Reise nach Kroatien, zwei Jahre später nahm sie ihn in ihre Döblinger Wohnung auf. Von allen Lebensmenschen, daran lässt Fabjan keinen Zweifel, war sie die Nummer eins. Gefolgt von Frauen wie Anneliese Botond, Burgel Zeeh, Grete Hufnagl, Annemarie Hammerstein-Siller, Gerda Maleta, Joana Thul und anderen. Keinen Zweifel lässt der Autor auch in der Frage aufkommen, von welcher Natur die Beziehung zu diesen Frauen gewesen sei - der Bruder sei "schlicht asexuell" gewesen. In Miniaturen entwirft Fabjan ein Personaltableau aus allen Ständen, darunter Adelige, ein Erzbischof, Schauspieler, aber auch Bauern und Gastwirte, sogenannte einfache Menschen, deren Gesellschaft Bernhard schätzte.

Im Alter von siebzehn Jahren erkrankte er an einer nassen tuberkulösen Rippenfellentzündung, die ihn in Lungenheilanstalten führen sollte, weitere Diagnosen lauteten Morbus Boeck und Sarkoidose - Herzerweiterung aufgrund eines erkrankten Herzmuskels. Am Ende wurde sogar eine Herztransplantation erwogen, aber verworfen. Wie hätte Bernhard wohl ein fremdes Herz in seiner Brust literarisch verarbeitet? "Zum Sterben braucht man einen geliebten Menschen. Das ist alles!", notiert Fabjan eine Sentenz seines Bruders. Und als am Morgen des 12. Februar 1989, einem Sonntag, die Stunde für Bernhard schlägt, ist es natürlich sein brüderlicher Leibarzt, der ihm hilft, den letzten Schritt zu gehen: "Es genügt ein Loslassen, um sein Leben binnen eines Tages und einer Nacht enden zu lassen."

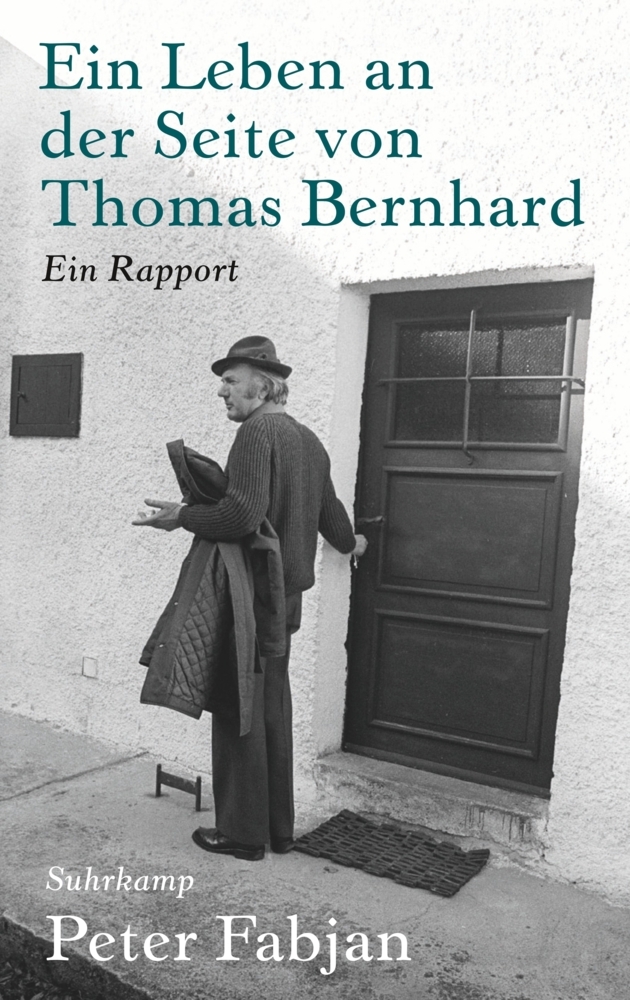

Mit dem Tod Bernhards beginnt für den Internisten Fabjan, der seit 1975 eine Praxis im oberösterreichischen Gmunden betreibt, das nächste Parallelleben, das ihn bis zum heutigen Tag als Nachlassverwalter, Stiftungsmitbegründer und Wahrer des literarischen Erbes beschäftigt. In seiner Selbstbeschreibung offenbart er sich als leidenschaftlicher Mediziner, der dem Bruder weiterhin ein ergebener Diener ist. Er sei eben in seinem Beruf und dem Erhalt des Erbes des Bruders "aufgegangen". Erst im vorgerückten Alter von zweiundsechzig Jahren heiratet er, der sich selbst "Ungeschick im Gestalten von Beziehungen" attestiert, die Französin Anny Lacombe-Demel, ein Glücksfall für beide Beteiligten. Das Leben des Bruders - Fabjan deutet es als eine einzige Botschaft an die Welt, Distanz zu wahren gegen anmaßend auftretende Autoritäten aller Art. Er selbst macht sich dabei klein, wenn er behauptet, große Philosophen seien für ihn unlesbar gewesen - mit Ausnahme von "Nitzsches ,Also sprach Zarathustra'". Ein Druckfehler, der Autor und Lektor zuallererst ärgern wird. Muss man erwähnen, dass das Cover ein Bild von Thomas Bernhard ziert? Dass ein Orts- und Personenregister fehlen? Unbegreiflich bleibt die Abwesenheit einer Ahnentafel. Bei derart verworrenen Verhältnissen, denen zu entfliehen sich Bernhard zeitlebens mühte und die Antrieb seiner "Auslöschungs"-Existenz waren, hätte eine graphische Darstellung geholfen, das Geflecht dieser Verstrickungen zu erhellen.

Peter Fabjan aber ist anzurechnen, dass er sich ein weiteres Mal in die Pflicht hat nehmen lassen und seine Version der Geschichte für kommende Lesergenerationen hinterlegt.

HANNES HINTERMEIER

Peter Fabjan: "Ein Leben

an der Seite von Thomas Bernhard". Ein Rapport.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 196 S., Abb., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 13.03.2023

Fabjan, der jüngere Halbbruder an der Seite von Thomas Bernhard