Besprechung vom 14.09.2021

Besprechung vom 14.09.2021

Die Wolfsträume der Rehe

Utopia zum Aufblasen: Thomas Kunst inszeniert in seinem Roman "Zandschower Klinken" die Heimkehr eines Verlorenen als Triumph

Zandschow, wie das schon klingt. Wie das Gegenteil von Poesie. Wie ein gezackter Blitz, der vielleicht bloß ein gemalter ist. Wie Sancho in Sancho Panza. Und tatsächlich sind es Gestalten wie der im windschiefen Schatten des in der Tradition erstarrten Aristokraten Don Quijote reitende Gehilfe mit seinem nur scheinbar naiven, der Realität frech ins Auge blickenden Schalk-Mut, die dieses Dorf im Hinterstmecklenburgischen, das sich selbst zum Paradies zu erheben wagt, bevölkern. Teschi, Dettel, Digger, Mimi, zwei Graboschs (einer schleppt einen ererbten Kronleuchter mit sich herum), Pampel, Körperchen, der Erzähler Bengt Claasen: Über sich selbst hinausträumende Zandschow Panzas sind es allesamt, die sich mit Plastikpalmen, Badeschwänen und Ritualen wie dem Übersetzen zur Insel im Feuerlöschteich so etwas wie eine vielleicht bloß gemalte Aussteiger-Utopie geschaffen haben, ein eigenes Sansibar: "Wir haben uns angewöhnt, sowohl die Frauen als auch die Männer, an den Tagen, an denen wir dazu neigen, den Indischen Ozean mit unseren Füßen zu betreten, den Indischen Ozean in Zandschow mit unseren Füßen zu betreten." In diesem trotzigen Angewöhnen steckt schon einiges von der Tragik und dem Übermut einer DDR-Gegenkultur, die gegen das graustumpfkalte Reale im Sozialismus anfieberfantasierte, bis sie nach der Wende zu Tode kuriert wurde.

Den Nukleus dieses Paradieses, das sich leicht mit allen anderen (Schein-)Paradiesen in Afrika, Asien oder Südamerika kurzschließen lässt, aber eben auch eine bierselige, dadaistische Laune darstellt, bildet ganz richtig und ziemlich lustig ein Getränkeladen, geführt von einem ominösen Herrn Wolf. Ob es sich um einen in den merkantilen Schafspelz gewickelten Nachfahren des bösen Wolfs handelt, Markus mit Namen, der hier in einem der vielen Zeitsprünge seinen Auftritt hat, als er 1964 dem sozialistisch gewordenen Sansibar seine Stasi andienerte, bleibt unklar. Zumindest verfügt der "Getränke-Wolf" über zwei Sklaven. Und er hatte eine große Idee, die nämlich, neue Etiketten für billiges Supermarktpils zu drucken, um exotische, in die Ferne verliebte Biere wie Mongozo Palmnut anbieten zu können. Treffend absurd umkreist der Roman in köstlichen Beschreibungen diesen Dreh- und Angelpunkt des Dorfes, der so auch für die Leser allmählich zum Mittelpunkt der Welt wird.

Es ist ein rotierendes, evolvierendes, lyrisch-litaneihaftes Erzählen zwischen Groteske, Elegie und postmodern umgebogenem Abenteuer-Stil, das der Autor und Dichter Thomas Kunst hier auf die Spitze treibt, sprachlich eine lockere Zwangsehe von Sarah Kirsch und Stephan Remmler, poetologisch bei der Hand genommen von den Paten Bernard Malamud und Andreas Okopenko. Mit seinen endlos scheinenden Wiederholungen - viele Passagen liest man kaum variiert ein Dutzend Mal - schmiegt sich der Ton dieser mal zärtlichen, mal aufstampfend politischen Selbstermächtigungsposse (die angestrebte "Dynastie der Fehlbarkeit" ist durchaus eine Abrechnung mit dem sozialistischen Imperativ: "Die Idee von der Auslöschung des Einzelnen ist mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt") dem von der Hypernervosität innovationsversessener Zentren verschonten Rhythmus einer provinziellen Not-, Brot- und Bettgemeinschaft an. Es findet auf allen Dörfern eben jedes Jahr ein Schützenfest statt, auf dem feste Rituale gepflegt und exakt dieselben Anekdoten erzählt werden. Hier ist es, frech ins Kosmopolitische verschoben, das Darajani-Fest. Just darin eine bewohnbare Utopie zu erblicken, die Rettung für einen an der Seele Versehrten, hat enormen Reiz.

Angeknackst ist der Held in mehrfacher Hinsicht. Soeben ging eine Beziehung in die Brüche, da blieb nur die Flucht nach vorn. Wo ihm das Hundehalsband vom Armaturenbrett rutsche, da werde er ein neues Leben beginnen, erklärt Bengt zu Beginn feierlich, aber auch das ist nur scheinbare Naivität, denn sogleich hilft er nach. Angekommen unter den Nichtangekommenen, singt er das Lied von der stolzen Verweigerung: "Die meisten beziehen Stütze. Wir kriegen die Zeit trotzdem rum." So wächst ihnen ein Zuhause zu: Was wir vor uns haben, ist im Kern verwilderte Heimatliteratur, die Fantasie einer Rückkehr. Der heilige Flecken muss schließlich durch Bürgerwehren verteidigt werden gegen Städter, die in hippen Zeitschriften von der abgelegenen Hängematten-Idylle gelesen haben.

Da ist aber auch noch eine tiefere Verletzung Bengts, ein kopfzersprengendes Kreisen um das Verstoßenwerden durch den Vater, der eben dieser Vater wohl nicht war (die Mutter hatte eine sehr lange Taxifahrt unternommen), und die wie zum Ausgleich "ungezügelte Liebe" der Mutter. Der Vater liebte nur die jüngere (Halb-)Schwester. Die Ausweglosigkeit dieses Gedankenstrudels ist in der gewählten Form perfekt abgebildet. Erdolcht wird dabei jede einengende Märchenmoral, wenn etwa eine Variation von "Brüderchen und Schwesterchen", die wie ein glitzernder Faden in die Erzählung eingewebt ist, sich zu einer bitteren Klage des zum Reh verwandelten Brüderchens ausweitet. Es verflucht, nicht von den ersten beiden Quellen gekostet zu haben, Tiger oder Wolf geworden zu sein, denn ein schwesterlich am Halsband geführtes Leben, bei den Grimms ein Hoffnungsschimmer, ist eben ein erniedrigtes. Das Reh aber, in dem man wohl Bengt erkennen darf (ganz deutlich wird das nicht), macht hier seinen Weg, geht nach Kolumbien (oder Zandschow), erobert sich seine Herkunft zurück, indem es selbst zum Taxifahrer wird: "Man muss ja sehen, wo man bleibt."

Orte verschwimmen bei Thomas Kunst ebenso wie Zeitstufen und Figurenperspektiven: ein faszinierender Tanz auf der Grenze des Lesbaren. Die nicht zu bestreitende Verwirrung, ja, Wirrnis wirkt wie ein Schutzzauber vor falscher Geradlinigkeit und erinnert an die den Zugriff unterlaufende, subversive Fabulierlust in der jüngsten totalitären Epoche, für die etwa der sprachmächtige Ulrich Zieger steht. Der satirische Witz ist bei Kunst allerdings noch wuchtiger, reicht ins Parodistische, wenn etwa ein Schwanenrennen auf dem Feuerlöschteich die doppelte Unzulänglichkeit des Sozialismus vor Augen führt: Zunächst gibt es Aufregung, weil die Teilnehmer nicht glauben wollen, dass die angeschafften Plastikschwäne wirklich gleich sind, also dieselben Chancen haben. Und als eben das gesichert ist, geht alles im Chaos unter, weil vom Ufer aus niemand die identischen Schwäne auseinanderhalten kann. Alle beanspruchen nun die führenden Exemplare für sich.

In einer von Klartext, Emphase und Appellen dominierten Gegenwartsliteratur ist ein derart verrätselter, verspielter, atmosphärischer Roman, der gerade in seiner narrativen Rücksichtslosigkeit dem Schwanengesang einer gesellschaftlich heimatlosen Schicht der Abgehängten so viele historisch unterfütterte, nachdenkliche Assoziationen über das Gelingen des Lebens - das Glück liegt selten in der Ferne, dort fließt vor allem Blut - abgewinnt, eine willkommene Anomalie. Das trunkene Schwelgen in Bildern und eine eher an Musikvideos erinnernde Schnitttechnik mag manche Leser verschrecken. Es könnte aber gut sein, dass man unserer in gruselige Kollektive zerfallenden Welt (sagen wir: zwischen Donald Trump und den Taliban) mit einer sich lustvoll zum Absurden hin öffnenden Literatur besser beikommt als mit jeder realistischen Sozialprosa. "Zandschower Klinken" ist denn auch sehr zu Recht in die engere Auswahl um den Deutschen Buchpreis gekommen. Darauf ein DjuDju Banane, auch wenn es verdächtig nach einem ultrabilligen Maternus Gold schmecken sollte. OLIVER JUNGEN

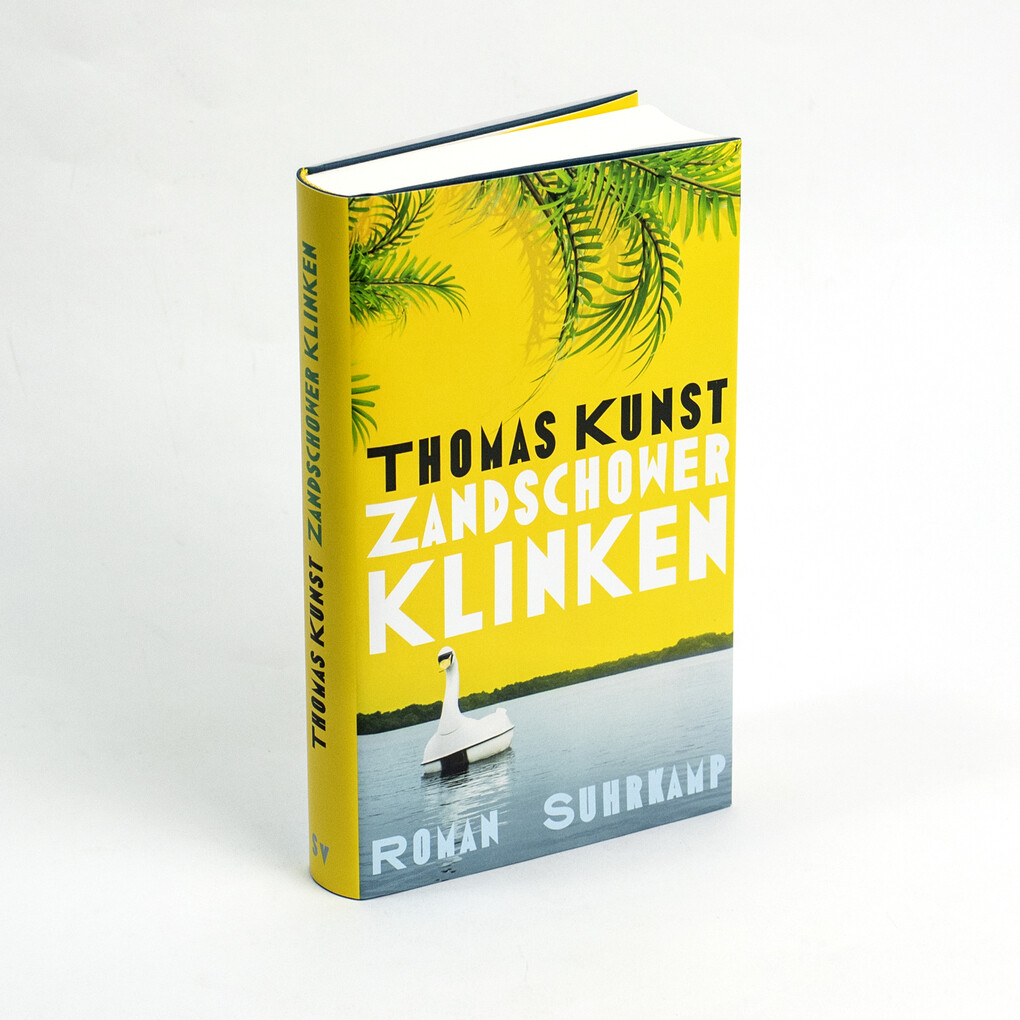

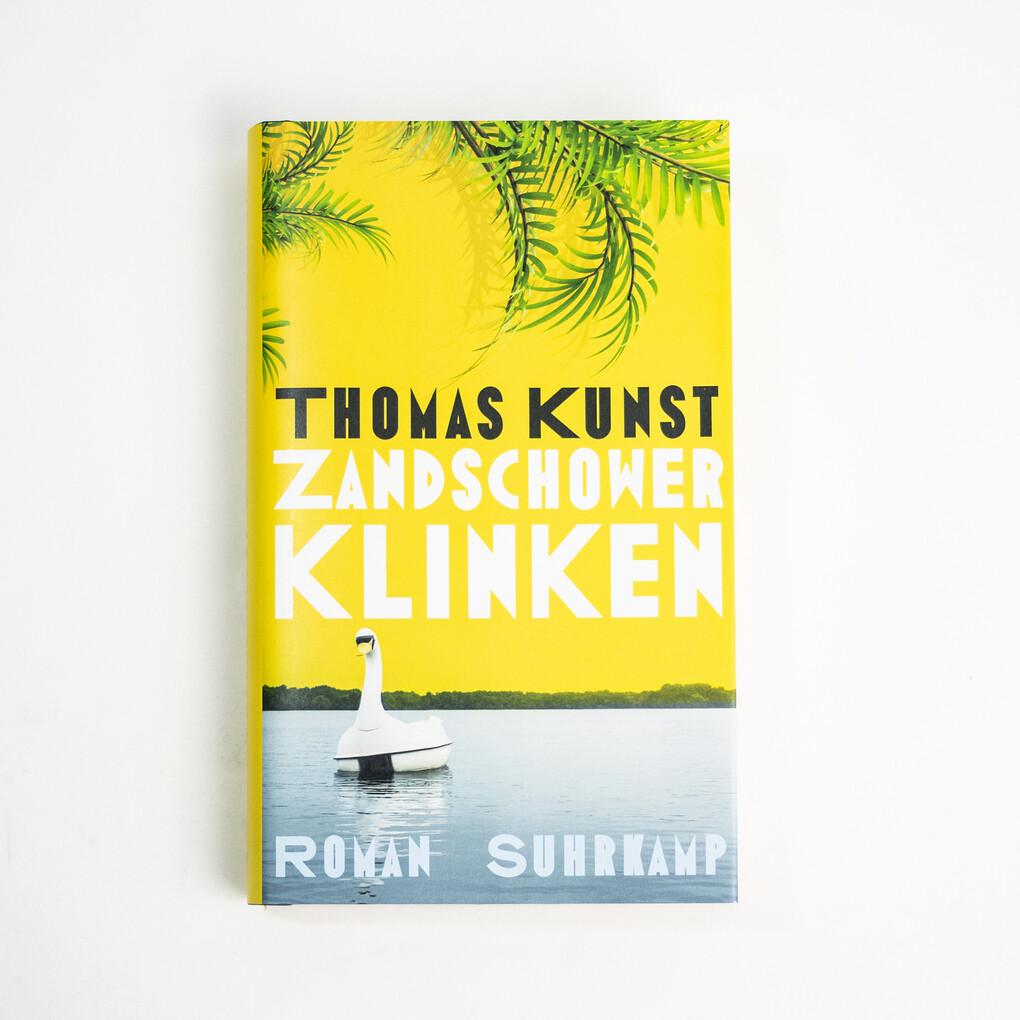

Thomas Kunst: "Zandschower Klinken". Roman.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 256 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.