Die Frauen bereiten mit ihrer Fähigkeit zu Solidarität und Integration dem Bauhaus den Weg, während die Meister in der Öffentlichkeit baden

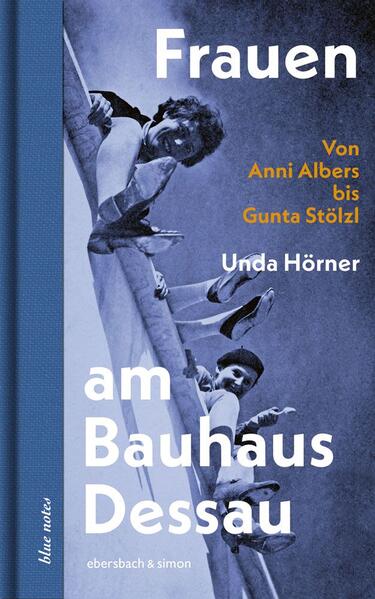

Vor 100 Jahren, 1925, zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau. Die Frauen der Bauhausmeister sollten den neuen Standort maßgeblich prägen, sie fanden ein neues Selbstverständnis im Schnellzug der Avantgarde, der verstaubte Frauenbilder einfach zurückließ. Wie viele Avantgarde-Bewegungen war das Bauhaus patriarchalisch organisiert. Wie groß die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit sich angefühlt haben muss! Wo Männer im Rampenlicht standen, waren Frauen oft dazu verdammt, im Verborgenen zu wirken.Die Architektur des Bauhauses lässt sich in diesem Fall also auch metaphorisch lesen. Die Frau bleibt hinter den Wänden in einem gut funktionierenden Haushalt verborgen, die Männer strahlen in der Öffentlichkeit und ziehen, genau wie die neue Architektur, die Blicke auf sich. Die Ideen von Revolution und Reform blieben also häufig hinter der Regierenden Realität zurück. Das Bauhaus revolutionierte das Denken über Kunst, sowie die Ästhetik selbst. Unter dem Dach der Architektur fanden alle Künste zu einer Symbiose, die die Wahrnehmung von Kunst grundlegend veränderte. Nach aussen zeigte die Architektur die klaren Strukturen im markanten Design, innen sollte die Kunst das alltägliche Leben erheben und erleichtern. Dieses Verhältnis von innen und aussen spricht Bände. Um die Männer herrschte ein Meisterkult, die Frauen hatten keinen offiziellen Status, sahen sich mit Ablehnung und überholten Rollenbildern konfrontiert. Sie wurden kollektiv in die Textilklassen verbannt.Wunderbar eindrücklich webt Unda Hörner die Lebensfäden der Bauhausfrauen ineinander. Ihre Mitarbeit, ihre Texte und ihre Fotos wurden oft weder gekennzeichnet noch respektiert, und doch leisteten sie Großes. Ise Gropius übernahm Führungen und Veranstaltungen an der Schule, organisierte Konzerte und sorgte für einen regen Austausch. Lucia Moholy-Nagy und Gertrud Arndt wurden anerkannte Fotografinnen, Anni Albers und Gunta Stölzl wurden Bauhaus-Meisterinnen und weltbekannte Textilkünstlerinnen.Mit Zielstrebigkeit und Disziplin behauptete Lilly Reich ihren Platz in der von überholten Stereotypen geprägten Bauhaus-Welt. Sie kämpft mit dem Gegenwind der konservativen Gesellschaft, in der starke Frauen anecken.Herrlich anschaulich im Wechsel von Zeitgeschichte und Biografie beschreibt Unda Hörner den Anteil der Meister-Frauen am Bauhaus als dem leuchtenden Stern am Avantgarde-Himmel. Gleichzeitig erzählt sie von selbstbewussten Individuen, die ihren Platz in der Kunst und in der Gesellschaft behaupteten und das Erbe ihrer berühmten Gatten verwalteten oder vor den Vernichtung retteten. Frauen am Bauhaus Dessau ist ein weitreichender Einblick in einen bedeutenden Abschnitt der Kunstgeschichte und erzählt mit großer Kraft von mutigen Frauen, die sich ihr Recht auf Freiheit erkämpften, eine neue Art des Sehens schufen und und bis heute unvergessene Vorbilder sind.