Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale

Zustellung: Do, 17.07. - Sa, 19.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Was erzählt uns das Haus? Es erzählt von einem turbulenten, schrecklichen halben Jahrhundert, von der wilhelminischen Zeit bis zum Sommer 1945, als in Berlin die Uhren auf die Moskauer Zeit umgestellt wurden. Von seinen berühmten oder eher unbekannten Bewohnern, von Trauer und Freude, Erfolg und Misserfolg, Bedrohung, Verfolgung und Gewalt, Flucht und Tod. Umbrüche, die sich auf höchst unterschiedliche Weise in ihrem Leben widerspiegeln. Die Autoren haben diese Lebenswege genau recherchiert, Akten eingesehen in zahlreichen Archiven, in Nachlässen noch nicht veröffentlichte Dokumente und Erinnerungen gefunden, Nachkommen interviewt und lassen so das Haus Mommsenstraße 6 zu einem lebendigen und spannenden Haus deutscher Geschichte werden.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. Mai 2025

Sprache

deutsch

Auflage

Nachauflage

Seitenanzahl

220

Autor/Autorin

Wolf-Rüdiger Baumann, Claudia Saam

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

30 Abb.

Gewicht

388 g

Größe (L/B/H)

218/144/21 mm

ISBN

9783887474157

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Wie Saam und Baumann an diesem einen Haus die »kulturelle Blüte« einer ganzen Stadt auffalten, scheint den Kritiker zu begeistern: »Saam und Baumanns schönes Buch zeigt vor allem, dass ein einziges Haus wie dieses gereicht hätte, um einer ganzen Stadt eine dauerhafte kulturelle Blüte und die neue Gesellschaft zu geben, von der sein Architekt geträumt hat, und dass es sie für einen kurzen Moment sogar gegeben hatte. «

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Niklas Maak

Die Geschichte eines solchen kultivierten Hauses zu schreiben, in der zudem erzählt wird, wie jene Lebensweise auch früher schon gefährdet war, nämlich dann, wenn sich Teile der Elite mit dem Mob verbündeten und Teile des Bürgertums, besonders solche jüdischer Herkunft, der Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt wurden, ist heutzutage, wo wieder die Reste bürgerlichen Anstands zu zerbröseln drohen, besonders interessant und wichtig. Auch das Haus Nummer 6 in der Berliner Mommsenstraße kann nicht selbst erzählen, es kann bestenfalls bei Menschen, die es anschauen, betreten oder darin wohnen, wie die Autoren des vorliegenden Buches, Fragen aufwerfen, wie es sich hier mit wem wohl einmal gelebt haben könnte, welche Schicksale sich hier zutrugen. Diesen Fragen nachgegangen zu sein und sie aus heutiger Sicht bestmöglich beantwortet zu haben ist das große Verdienst dieser Hausgeschichte, von berufsmäßigen Kulturhistorikern geschrieben, die ihr Handwerk verstehen. Das Autorenpaar setzt einen gewinnenden literarischen Trick ein und lässt den Leser zusammen mit den ersten und späteren Bewohnern jeweils in das Haus einziehen, um die jeweils als neu erfahrene Wohnsituation und Lage in den einzelnen, sehr verschieden gebauten Wohnungen zu beschreiben und zu charakterisieren, um dann die Taten, die Werke und Betätigungen der eingezogenen Leute zu schildern. Unter ihnen gab es viele Theaterleute, Kritiker, Künstler und hohe Beamte, nach 1933 auch hochrangige Verbrecher des Nazireiches. Uns interessieren hier die Musiker. Albert Gessners Mommsenschlösschen , mit seiner verwinkelten inneren Architektur, seiner idyllischen naturnahen Bebauung, so wie es Baumann und Saam mit all seinen kontrast- und spannungsreichen historischen Verwicklungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in diesem reich bebilderten, chronologisch erzählten Bericht vorgestellt haben, steht für etwas anderes: für das Gefährdetsein und die Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, denn das Beklemmendste an diesen Schilderungen ist der schleichende Übergang, das langsame aber zähe Einsickern antihumaner Gesinnungen mitten hinein in eine scheinbar gesicherte kunst- und kulturaffine, gewaltfreie Existenz.

info-netz-musik Peter Sühring

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Niklas Maak

Die Geschichte eines solchen kultivierten Hauses zu schreiben, in der zudem erzählt wird, wie jene Lebensweise auch früher schon gefährdet war, nämlich dann, wenn sich Teile der Elite mit dem Mob verbündeten und Teile des Bürgertums, besonders solche jüdischer Herkunft, der Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt wurden, ist heutzutage, wo wieder die Reste bürgerlichen Anstands zu zerbröseln drohen, besonders interessant und wichtig. Auch das Haus Nummer 6 in der Berliner Mommsenstraße kann nicht selbst erzählen, es kann bestenfalls bei Menschen, die es anschauen, betreten oder darin wohnen, wie die Autoren des vorliegenden Buches, Fragen aufwerfen, wie es sich hier mit wem wohl einmal gelebt haben könnte, welche Schicksale sich hier zutrugen. Diesen Fragen nachgegangen zu sein und sie aus heutiger Sicht bestmöglich beantwortet zu haben ist das große Verdienst dieser Hausgeschichte, von berufsmäßigen Kulturhistorikern geschrieben, die ihr Handwerk verstehen. Das Autorenpaar setzt einen gewinnenden literarischen Trick ein und lässt den Leser zusammen mit den ersten und späteren Bewohnern jeweils in das Haus einziehen, um die jeweils als neu erfahrene Wohnsituation und Lage in den einzelnen, sehr verschieden gebauten Wohnungen zu beschreiben und zu charakterisieren, um dann die Taten, die Werke und Betätigungen der eingezogenen Leute zu schildern. Unter ihnen gab es viele Theaterleute, Kritiker, Künstler und hohe Beamte, nach 1933 auch hochrangige Verbrecher des Nazireiches. Uns interessieren hier die Musiker. Albert Gessners Mommsenschlösschen , mit seiner verwinkelten inneren Architektur, seiner idyllischen naturnahen Bebauung, so wie es Baumann und Saam mit all seinen kontrast- und spannungsreichen historischen Verwicklungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in diesem reich bebilderten, chronologisch erzählten Bericht vorgestellt haben, steht für etwas anderes: für das Gefährdetsein und die Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, denn das Beklemmendste an diesen Schilderungen ist der schleichende Übergang, das langsame aber zähe Einsickern antihumaner Gesinnungen mitten hinein in eine scheinbar gesicherte kunst- und kulturaffine, gewaltfreie Existenz.

info-netz-musik Peter Sühring

Besprechung vom 13.04.2025

Besprechung vom 13.04.2025

In einem deutschen Haus

Von Niklas Maak

Ein neu gebautes Haus ist nicht viel mehr als ein Entwurf, in den man hineintreten kann: Es steht dort mit seinen weißen Räumen in Erwartung des Lebens, das dort einziehen soll wie eine Papierzeichnung, die gerade erst Realität geworden ist: alles noch unberührt und ein bisschen irreal. Es ist seltsam, historische Fotos zu sehen von Altbauten in dem Moment, in dem sie Neubauten waren; bevor sich das Leben in sie ergoss; bevor in ihren Räumen gefeiert, geschlafen, geweint, geliebt, gearbeitet, vermisst, getrunken und nachgedacht wurde, bevor dieser noch reine Erwartungsbau von Möbelpackern und Liebenden und Kindern durchtobt, ramponiert, erschüttert und verkratzt wurde und draußen vor der Tür die Weltgeschichte aufmarschierte und bis in die letzten Winkel des Hauses drang.

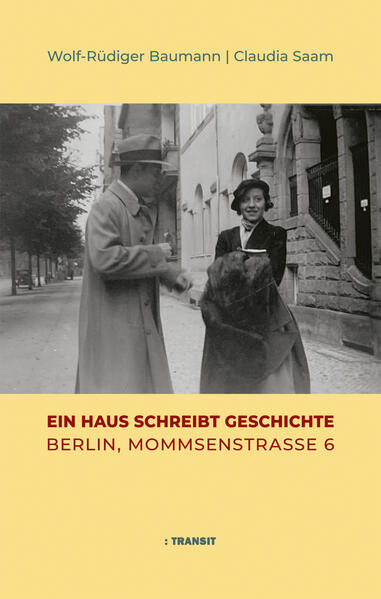

In dem Buch, das die Germanistin Claudia Saam und der Historiker Wolf-Rüdiger Baumann vor Kurzem unter dem Titel "Ein Haus schreibt Geschichte" (Transit Verlag) veröffentlicht haben, gibt es ein solches irritierendes Foto eines Berliner Altbaus aus der Zeit, als er brandneu war. Das Foto stammt aus dem Jahr 1904, entworfen hatte das Stadthaus der Reformarchitekt Albert Gessner, der sich vom klobigen Neorenaissance-Stil des Wilhelminismus absetzte mit einem Jugendstil, der eher vom britischen Landleben träumte als vom Großdeutschen Reich. Das freundliche Haus hat runde und eckige Erker, jede Wohnung hat einen eigenen Grundriss, es gibt Balkendecken und Kreuzgewölbe, Salons und Ateliers, Loggien und einen Garten mit einem Springbrunnen und sieht insgesamt aus, als hätte man ein paar Landhäuser auseinandergebaut und zu einem einzigen neuen zusammengenäht. Es zog ein wohlhabendes liberales Bürgertum ein, das es damals in Berlin noch gab. Für eine Siebenzimmerwohnung zahlte man im Jahr die Hälfte dessen, was man dort heute im Monat in Euro zahlt: 3600 Mark. Saam und Baumann wohnen seit 2009 in diesem Haus. Fragen kommen auf: Wer saß in diesem Erker, in diesem Hof vor vierzig, vor achtzig, vor 120 Jahren? Was wurde da geredet, was passierte in diesen Fluren?

Die sogenannten Stolpersteine vor der Tür, die an die deportierten und ermordeten jüdischen Bewohner erinnern, haben sie dazu gebracht, nach den Geschichten derer zu forschen, die in diesem Haus in der Mommsenstraße 6 einmal gewohnt haben. Da war zum Beispiel Emil Lessing, Regisseur am Deutschen Theater, der zuvor in der von Bruno Wille für die "vernachlässigten, bildungshungrigen Arbeitermassen" gegründeten Volksbühne Regie geführt hatte und über den in einem Polizeibericht zu lesen war, er stehe "mit Anarchisten in enger Fühlung", außerdem sei er mit seiner Frau "aus der Landeskirche ausgetreten", also eindeutig eine Gefährdung der öffentlichen Moral, aber "in finanzieller Beziehung in einem guten Ruf". Seinen guten Ruf ruiniert ihm dann später der Theaterkritiker Alfred Kerr, der ihn nur "Reklamovicz Klimbimski" nennt.

Lessing zieht aus dem Haus aus und stirbt 1921. Andere blieben länger; im ersten Stock residiert ab 1910 Oscar Bie, Leitender Redakteur der "Neuen Rundschau"; Harry Graf Kessler, der Komponist Engelbert Humperdinck und auch Siegfried Wagner kommen zu Gast. Es zieht auch Leo Blech ein, preußischer Generalmusikdirektor und von jüdischer Herkunft wie Bie; die Tochter wird in diesem Haus geboren, Blech parkt seinen Fiat auf der von Autos noch fast freien Straße, die Straßen sehen damals, als die meisten zu Fuß gehen, geradezu surreal leer aus. Dann sind dort noch Else und Fritz Wolff, die Malerin und der Karikaturist, beide aus großbürgerlichen jüdischen Familien stammend. Sie waren mit Else Lasker-Schüler befreundet, die auch oft in dieses Haus kam, im Café des Westens streiten sie sich mit Kurt Hiller, und Fritz Wolff, Bruder des Journalisten Theodor Wolff, zeichnet die Berliner des neuen Justemilieu der zwanziger Jahre so präzise, scharf und lustig, dass man noch heute beim Betrachten der Zeichnungen glaubt, sie herumkrakeelen zu hören. In den Altbauwohnungen, wo heute riesige Tische für zehn Leute stehen, die den Preis von Kleinwagen haben und an denen dann doch nur ein oder zwei Kinder sitzen, wurde damals gemalt, gefeiert, mit ein paar Dutzend Leuten diskutiert. Dann aber, Anfang März 1933, fliehen zuerst die Wolffs. In Paris warten sie, dass, wie Wolff im Hotel Odessa am Montparnasse schreibt, die "Hitler-Flut" abebbe. Sieben Jahre später stirbt er in Frankreich, seine Frau muss sich im Krieg verstecken, ihr Werk geht verschollen, Nazis ziehen ins Haus, nach 1945 sind die Russen da.

Saams und Baumanns schönes Buch zeigt aber vor allem, dass ein einziges Haus wie dieses gereicht hätte, um einer ganzen Stadt eine dauerhafte kulturelle Blüte und die neue Gesellschaft zu geben, von der sein Architekt geträumt hatte; und dass es sie für einen kurzen Moment sogar gegeben hatte.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Ein Haus schreibt Geschichte" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.