Zustellung: Mo, 12.05. - Mi, 14.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Lange galt die Weimarer Republik als ein von Anfang an hoffnungsloses demokratisches Experiment. Christoph Nonns Geschichte der Weimarer Zeit in Köln zeichnet ein anderes Bild. Hier wurden die Hypotheken aus Krieg und Revolution während der frühen 1920er-Jahre erfolgreich abgezahlt. Die Kölner*innen begrüßten die ' neue Zeit' der Republik. Bis zum Ende des Jahrzehnts genossen sie überwiegend die Annehmlichkeiten einer sich entwickelnden Konsumgesellschaft und den voranschreitenden Aufbau demokratischer Strukturen. Der ab 1930 einsetzende schleichende Untergang des demokratischen Kölns änderte dies und ist auch ein Lehrstück für heute.

Auch der elfte Band der Geschichte der Stadt Köln ist reich bebildert, zeigt viele bisher ungesehene Fotografien, die die Weimarer Zeit in der Domstadt lebendig werden lassen.

Über die Reihe:

Mehr als 2000 Jahre im Rückspiegel: die vollständige Geschichte der Stadt Köln

Von der Colonia Claudia Ara Agrippinensium über die Napoleonische Zeit bis hin zur NS-Diktatur: Kölns Geschichte ist geprägt von Höhen und Tiefen, Wendepunkten - und erstaunliche Pointen. Die 13-bändige Reihe Geschichte der Stadt Köln aus dem Greven Verlag ist eine wahre Fundgrube für alle, die sich mit der bewegten Vergangenheit einer einflussreichen europäischen Metropole auseinandersetzen wollen. In jedem der hochwertig ausgestatteten Bände lassen international renommierte Historiker Heimatgeschichte lebendig werden. Fundiert, unterhaltsam und leicht verständlich schreiben sie über längst vergangene Epochen, den Kampf der Domstadt um Freiheitsrechte oder ihre historischen Sonderwege. Darüber hinaus bringen sie Licht in das Dunkel wenig bekannter Episoden aus der über 2000-jährigen Stadtgeschichte. Da gibt es selbst für echte Kölsche Urgesteine noch so manches zu entdecken

- Von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert: Eine detailreiche Chronik von Köln

- Mit Abbildungen in herausragender Druckqualität auf extra dickem Papier, Kartenmaterial und Stadtplänen: so wird das Köln von früher lebendig

- Anschauliche Schilderungen für eine kurzweilige Lektüre

- Wissenschaftlich fundierte Einordnung der Kölner Stadtgeschichte von angesehenen Historikern

- Auch erhältlich in der ledergebundenen Vorzugsausgabe

- Ein Geschenk für Geschichtsinteressierte und alle Kölner, die mehr über ihre Stadt erfahren wollen

Produktdetails

Erscheinungsdatum

07. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

506

Reihe

Geschichte der Stadt Köln

Autor/Autorin

Christoph Nonn

Herausgegeben von

Historische Gesellschaft Köln E. V.

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

1720 g

Größe (L/B/H)

265/192/50 mm

ISBN

9783774304567

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 25.02.2025

Besprechung vom 25.02.2025

Fackelzüge am Rhein

"Wenn Sie noch einmal gemeiner Kerl zu mir sagen, Sie Lausehund, so haue ich Sie in die Fresse": Christoph Nonn befasst sich im elften Band der "Geschichte der Stadt Köln" mit den Jahren der Weimarer Republik.

Ein harter Schlag für die SPD: von 38 auf 12 Prozent gefallen, nicht einmal mehr zweitstärkste Fraktion. Abgestraft von den Wählern für die schlechte Wirtschaftslage, fehlende Wohnungen und die starke Inflation. Die Rede ist nicht vom Olaf-Scholz-Wahlverein, sondern von der Lage in der Kölner Stadtverordnetenversammlung im Jahr 1924. Wie reagierte die SPD? Einerseits durch Annäherung an die neuerdings sehr starken Kommunisten. Die allerdings verunglimpften die SPD-Stadträte beim ersten Zögern angesichts unfinanzierbarer sozialer Forderungen als "Faschisten", für deren Galgen man den Rechten gern "noch das Holz" liefere. Andererseits setzte sich die SPD an die Spitze der Verteidiger der Republik. Zusammen mit dem republikanischen "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" wurden Fackelzüge zum jährlichen Verfassungstag organisiert, bis dahin eine eher amtliche Veranstaltung, die nun zum Volksfest wurde. Das war so erfolgreich, dass es der SPD bei der nächsten Wahl 9 Prozent mehr einbrachte.

Direkt übertragbar auf das Heute ist das kaum. Die Verfassung ist gefestigt (man müsste schon die eingeschlafene "Pulse of Europe"-Bewegung übernehmen), Fackelzüge sind vorbelastet, und ganz so ungehobelt geht es in den Parlamenten heute noch nicht wieder zu. In einer Sitzung des Kölner Stadtrats vom 6. Juli 1922 brüllte etwa der KPD-Fraktionsführer Josef Neuhauser den Chefredakteur des "Kölner Stadt-Anzeigers" und Stadtrat für die Deutsche Volkspartei, Ernst Brües, an: "Wenn Sie noch einmal gemeiner Kerl zu mir sagen, Sie Lausehund, so haue ich Sie in die Fresse."

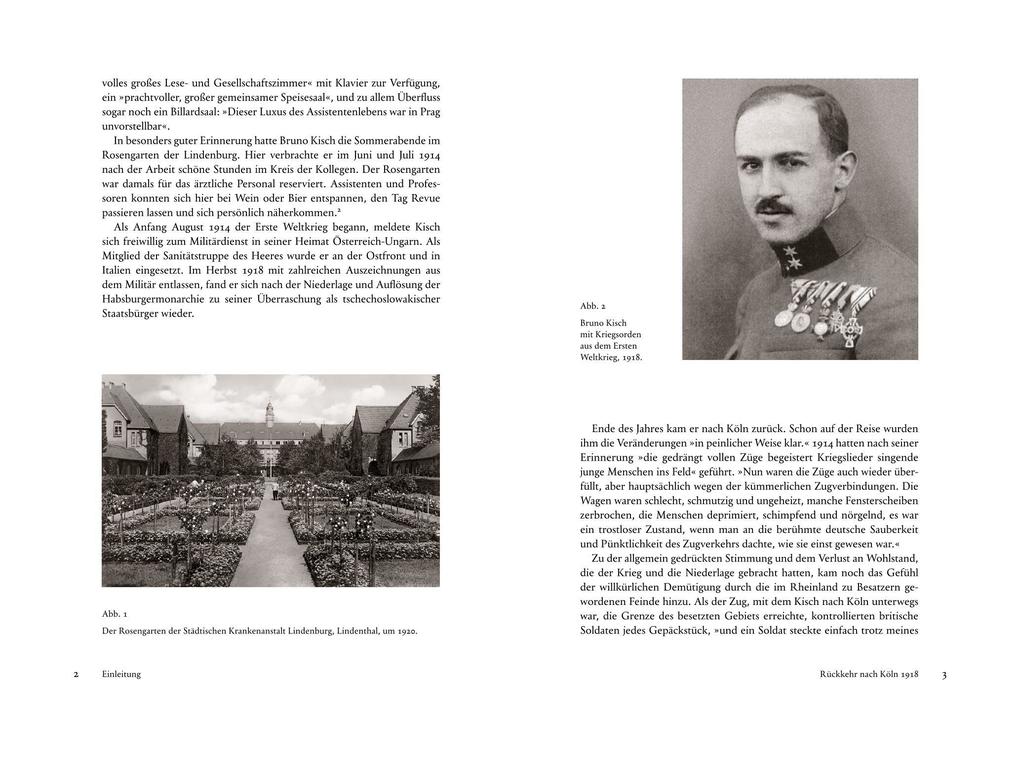

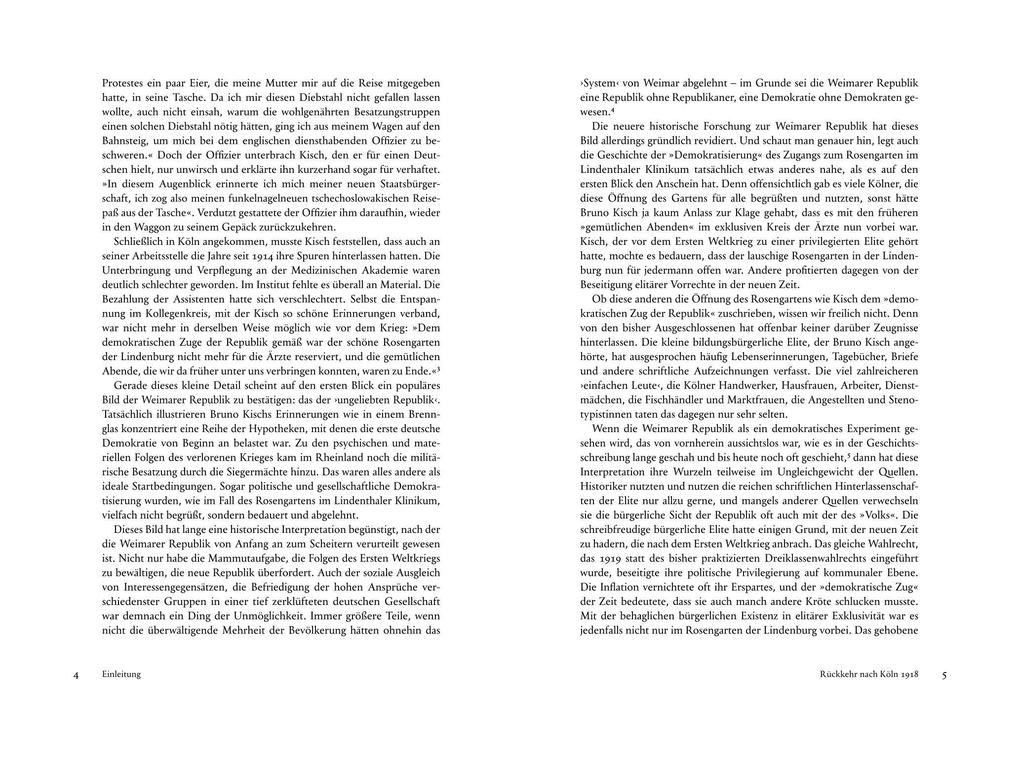

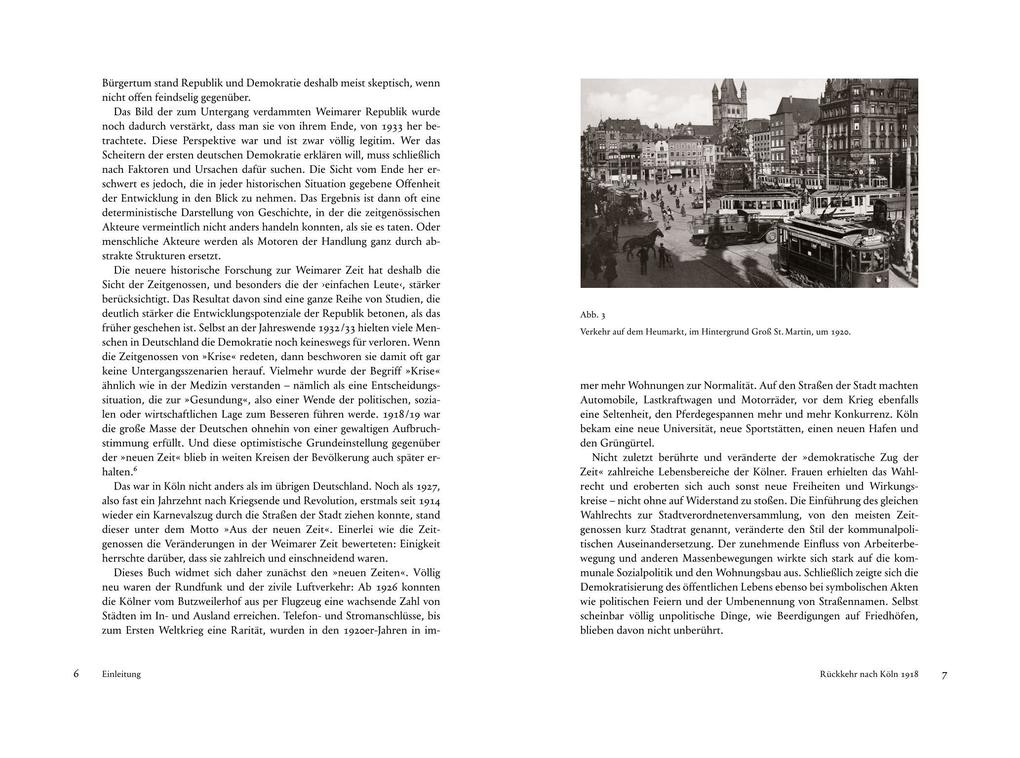

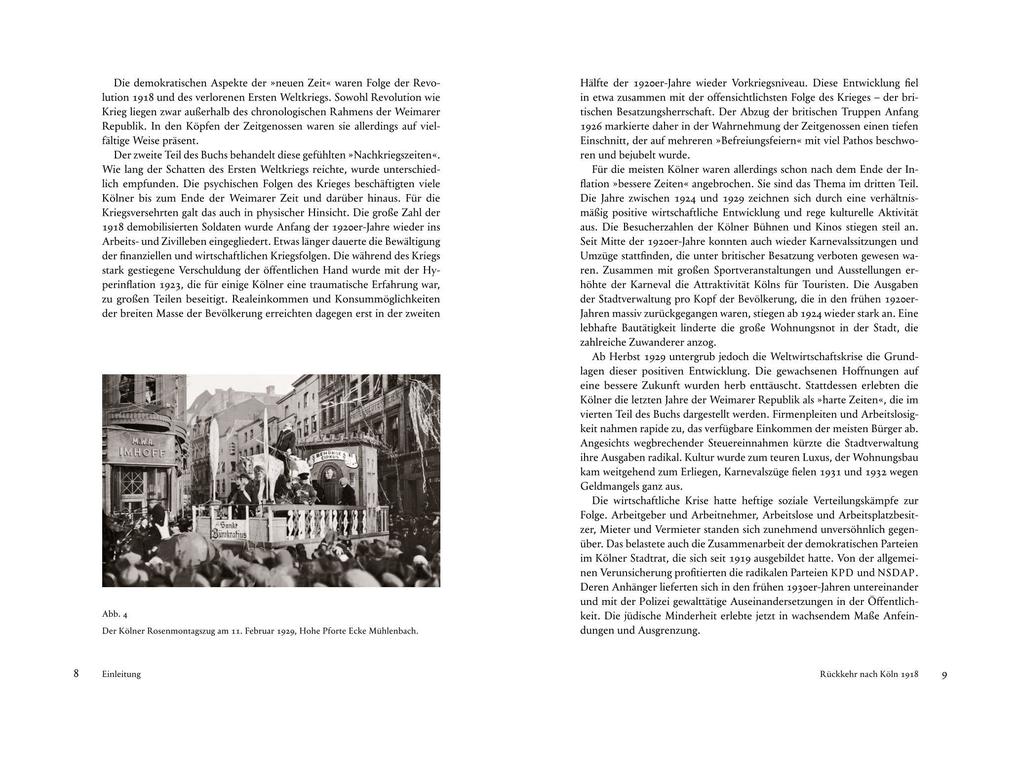

Es sind solche mit anekdotischen Details angereicherten Tiefenbohrungen in die Stadtgeschichte, die die ganz auf Lesbarkeit für ein historisch interessiertes Publikum setzenden Bände der großen "Geschichte der Stadt Köln" auszeichnet. Den Band zu den Weimarer Jahren hat der in Düsseldorf lehrende Historiker Christoph Nonn verfasst. Die politik-, wirtschafts-, technik-, kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Untersuchungen blenden die nationalen und regionalen Verhältnisse nicht aus, fokussieren aber bei den konkreten Entwicklungen (Rundfunk, Flughafen, Elektrifizierung, Wiedereröffnung der Universität, Theater, Kino, Frauenemanzipation, Amüsierkultur, Weltwirtschaftskrise) ganz aufs Lokale, das sich mitunter - und nicht nur im Blick auf den Karneval - als sehr eigenständig erweist.

So wurde die erste Hälfte der Kölner Republikjahre von der freilich erträglichen britischen Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg (bis 1926) geprägt. Auch schien die starke Stellung der katholischen Zentrumspartei Köln lange nicht anfällig für Versuchungen von Rechtsaußen zu machen. Mit der jüdischen Bevölkerung lebte man gut zusammen, nur gegen die Ansiedelung der vor Pogromen fliehenden "Ostjuden" wurde (erfolglos) opponiert.

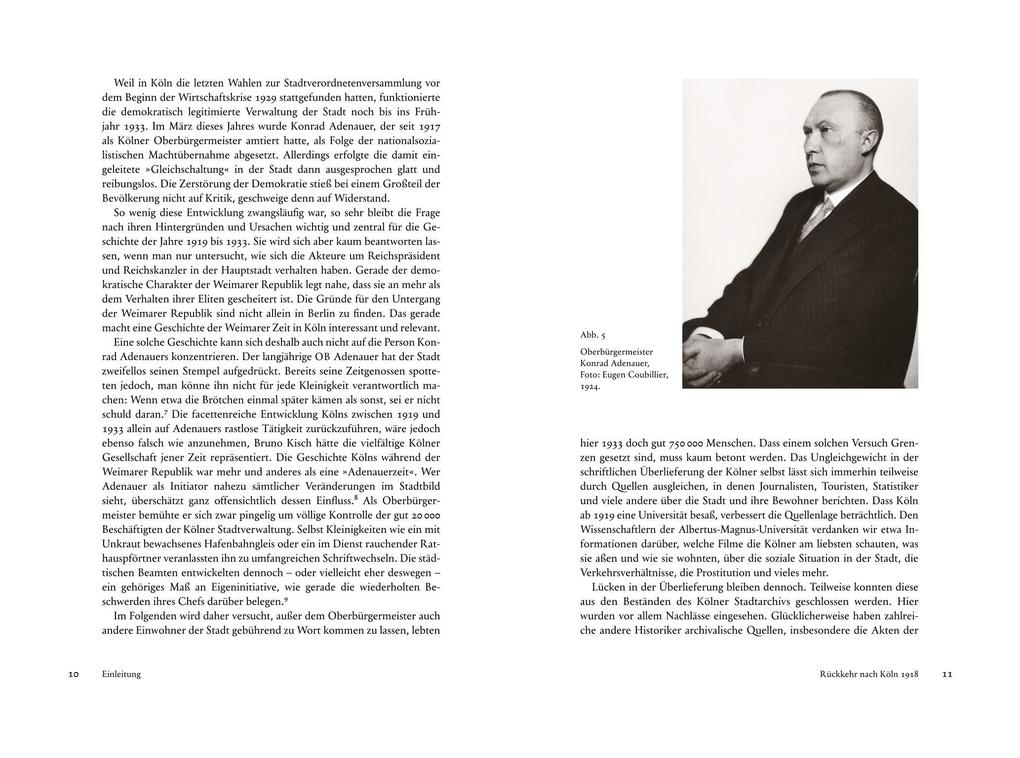

Es waren die Jahre des Oberbürgermeisters Konrad Adenauer, wobei Nonn die auf diesen selbst zurückgehende und bis heute immer wieder zu findende Legende, Adenauer habe quasi im Alleingang "das neue Köln" gemäß eines "Masterplans" erbauen lassen, zurückweist. Viele der teuren Großprojekte wie die Einrichtung eines Grünstreifens auf dem alten Festungsrayon oder der Bau der Mülheimer Brücke, des Niehler Hafens, der Deutzer Messe und des neuen Universitätsgebäudes seien zwar mit seinen Entscheidungen verknüpft, gingen aber teils viel weiter zurück oder hätten andere Initiatoren gehabt. Adenauer verstand es freilich, die Verantwortung für all diese Projekte an sich zu ziehen und gegen Kritik zu verteidigen (von einer "Schicksalswende" sprach Adenauer).

Gescheitert ist die Weimarer Republik nicht nur in Berlin, auch darauf macht Nonn aufmerksam, sondern ebenso in den Provinzen. Da könne man gerade im Blick auf Köln etwas lernen. Denn dass trotz eines starken Bekenntnisses der meisten Politiker zur Republikverfassung die NSDAP auch hier bei Wahlen von 1933 an stärkste Partei wurde, das habe "am Verlust des Vertrauens der im Grunde unpolitischen Mehrheit" gelegen. Sie habe "eine Gestaltung des Gemeinwesens nicht als ihre eigene Aufgabe verstanden und Politik nicht als Verantwortung". Hört, hört. OLIVER JUNGEN

Christoph Nonn: "Köln in der Weimarer Republik 1918 -1933". Geschichte der Stadt Köln. Band 11.

Greven Verlag, Köln 2024. 506 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Köln in der Weimarer Republik 1918-1933" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.