Besprechung vom 26.08.2025

Besprechung vom 26.08.2025

Stadtnomade, gestrandet

Mit romantischen Legenden aufräumen und zugleich die vom Geheimschrift kritzelnden Visionär weiterspinnen? Die Amerikanerin Susan Bernofsky späht in einer neuen Biographie hinter dem Sonderling Robert Walser nach dem modernen Schriftsteller.

Jeder Biograph Robert Walsers muss seinen Weg finden, die autobiographisch durchtränkten Motive in den Romanen und Erzählungen auf Distanz zu halten. Dieser Schriftsteller, der kein Tagebuch führte, an seinen über sechzig verschiedenen Wohnadressen keinen festen Schreibtisch hatte und über kein persönliches Archiv verfügte, ließ die Episoden seines Lebens ungefiltert in sein literarisches Werk einsickern. Seine Figuren ähneln oft ihrem Autor. Es sind Außenseiter, Sonderlinge, Randgestalten zwischen Naivität und Durchtriebenheit. Die Autorin dieser Biographie erhebt gegen ihre Vorgänger jedoch den Anspruch, zwischen Werk und Leben klarer zu unterscheiden und die immer noch zahlreichen Lücken in Walsers Leben statt durch Rekonstruktionsversuche aus dem Werk eher durch dokumentarische Recherche zu schließen.

Die Amerikanerin Susan Bernofsky, Professorin und Übersetzerin von sieben Büchern Robert Walsers, hat viele faktische Information zusammengetragen. Sie ist den entlegensten Aufenthaltsorten dieses ruhelosen "Stadtnomaden" nachgegangen, hat die familiären Beziehungen vorab zu Roberts Schwester Lisa und zu seinem Bruder Karl weiter erforscht, hat Walsers Honorarforderungen an die Verleger und Zeitungsredakteure durchgerechnet, nach möglichen Gründen der Schreibblockade während der Berliner Jahre 1910/11 geforscht, sich über die Krankenakte nach dem Eintritt in die psychiatrische Klinik 1929 gebeugt, das Geheimnis um die nach Walsers Tod 1956 aufgetauchten berühmten Mikrogramme weiter gelüftet.

Auch sie musste sich aber in vielen Fragen mit Seitenblick auf Anhaltspunkte im publizierten Werk mit Vermutungen behelfen. Susan Bernofsky tut dies allerdings stets vorsichtig, operiert mit Worten wie "vielleicht" und "möglicherweise", formuliert Hypothesen in Frageform. Was etwa die mutmaßlich homosexuelle Veranlagung Robert Walsers angeht, lassen sich offenbar keine handfesten Zeugnisse finden. Vereinzelt in seinem Werk durchschimmernde Motive reichen allenfalls für Spekulationen. So eine Skizze von 1925 mit Erinnerungen an den drei Jahre zuvor ermordeten Außenminister Walther Rathenau, der angeblich gern "Frauenhöschen" trug und ihn, Walser, als "herzlos" bezeichnet habe. Wohl wegen seiner Brisanz ist dieser Text noch dreißig Jahre nach Walsers Tod nicht in die sechsbändige Werkausgabe "Aus dem Bleistiftgebiet" aufgenommen worden.

Gegen die verbreitete Vorstellung von einem etwas schrulligen, aber talentvollen Kleinmeister will die Biographin hinter dem von W. G. Sebald ausgeliehenen Titelzitat den Schriftsteller als einen Profi der literarischen Schreibkunst vorführen. Das ist über weite Strecken glaubwürdig. Durch Stilstudien illustriert sie dessen raffinierte Arbeit am Text. Sie führt Walsers hohes Selbstwertgefühl und manchmal seinen Ärger mit den Verlegern vor, zeigt ihn aber auch lustig, wenn er mit seinem damals berühmteren Bruder Karl Walser, Bühnenbildner Max Reinhardts, Freskenmaler in der Villa des Verlegers Samuel Fischer und erfolgreicher Buchillustrator, durch die Bohème der Berliner Vorkriegsjahre zog. Wie Robert Walser das Zürcher oder Münchener Künstlermilieu der Jahrhundertwende oder von 1905 an das Berliner Großstadtleben wahrnahm, was er von seinen Zeitgenossen Thomas Mann, Robert Musil, Franz Kafka dachte, darüber hätte man gern etwas mehr erfahren. Bernofsky versagte sich aber offensichtlich jede Aussage, die nicht eindeutig belegbar ist. Walser konnte zwar auf Zeitereignisse reagieren und sich in andere Autoren vertiefen, äußerte sich dazu aber nicht aus kritischer Distanz, sondern benutzte das allenfalls als Material für seine Erzählungen, wie etwa in der 1907 entstandenen Geschichte "Kleist in Thun".

Ausführlich erfährt man hingegen, wie hoch andere Autoren ihn einschätzten. Hermann Hesse sah ihn in einer sehr lobenden Rezension des Romans "Jakob von Gunten" 1909 als einen der wichtigsten modernen Autoren. Kurt Tucholsky und Max Brod betonten die Komplexität seines Werks. Robert Musil hielt ihn 1914 für wichtiger als Kafka, den er als einen "Spezialfall des Typus Walser" abtat. Kafka selbst wiederum soll laut Max Brods Erinnerung in seinen jungen Jahren "mit ungeheurer Lustigkeit" Texte von Robert Walser vorgelesen haben.

Große, vielleicht etwas zu große Bedeutung misst Bernofsky während Walsers Berliner Schreibkrise seiner Obsession zu, einen neuen Roman zu schreiben. Wohl wäre das die normale Art gewesen, den gerade errungenen Ruf als geachteter Schriftsteller zu festigen. Ob Walser vor seiner endgültigen Rückkehr 1913 in die Schweiz in Berlin mehrere Romane entworfen und dann vernichtet hat, wie manchmal vermutet wird, kann aber auch Bernofsky weder bestätigen noch widerlegen. Der in Miniaturschrift nach einer Alkoholentwöhnung 1925 in Bern entstandene "Räuber-Roman", den die Biographin etwas kühn in die Nähe von James Joyce und Gertrude Stein bringt, bleibt jedenfalls eine kurze Ausnahme in Walsers späterem Schaffen, das sich ausschließlich im Gebiet der kleinen Prosastücke abspielte.

Auch ob er nach seiner psychiatrischen Internierung zunächst in Bern und dann vor allem 23 Jahre lang im appenzellischen Herisau noch geschrieben hat, bleibt ungeklärt. Die Biographin sinnt aufgrund von Augenzeugen, die ihn manchmal am Fenstersims auf Papierfetzen etwas kritzeln gesehen haben wollen, der Idee eines Visionärs nach, der in aller Öffentlichkeit in Geheimschrift Eingebungen notiert. Gleichzeitig sucht sie aber mit den romantischen Legenden um Robert Walser aufzuräumen. Sie tut dies mit derselben Behutsamkeit, die auch ihre Einschätzung von Carl Seelig auszeichnet, jenes umsorgenden Vertrauten und Vormunds, der mit dem verstummten Schriftsteller während dessen letzten zwanzig Jahren über die Appenzeller Hügel wanderte, danach aber als autoritärer Nachlassverwalter zu jener Romantisierung beitrug. Was man heute über Robert Walser wissen kann, ist in diesem Buch elegant formuliert und in ansprechender Übersetzung ziemlich vollständig zusammengestellt. JOSEPH HANIMANN

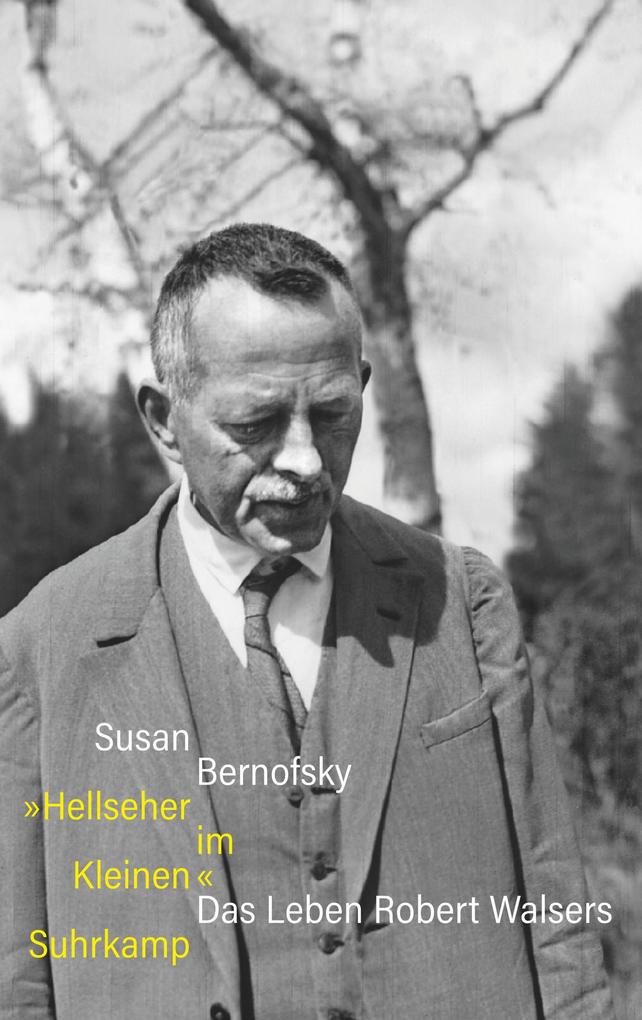

Susan Bernofsky:

"Hellseher im Kleinen". Das Leben Robert

Walsers.

Aus dem Englischen

von Michael Adrian.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 536 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.