könnten die Worte von Nanette Blitz, der wundervollen Hauptperson in diesem Buch, gewesen sein, wenn sie über ihre Traumata hätte sprechen wollen. Wovor soll ich noch Angst haben, diese Worte stehen sinnbildlich für das ganze Buch, für Nannes ganzes Leben. Für ihre Vergangenheit und ihre Zukunft.

Die Autorin Melissa Müller war mir bisher kein Begriff, nun las ich im Ankündigungstext, dass sie die Geschichte von Anne Frank schon 1998 erzählt hat (2013 in einer Neuauflage erschienen) und dass ihre Interviews mit Hitlers Sekretärin zuerst zu einem Buch und dann zum wohl bekanntesten deutschen Film über das Ende der Hitlerdiktatur, zu Der Untergang wurden. Mich hat das neue Buch in der Ankündigung schon sehr angesprochen, die Geschichte zweier Holocaustüberlebender, die sich nach dem Krieg fanden und ein Leben lang zusammenblieben. Die Autorin hat selbst die Übersetzungen vorgenommen, dadurch hat dieses Buch einen ganz unverwechselbaren Stil bekommen, sehr tief in Gedanken, melancholisch, ironisch, frech und manchmal verzagt, lässt sie ihre Protagonisten in das Herz des Lesers vordringen.

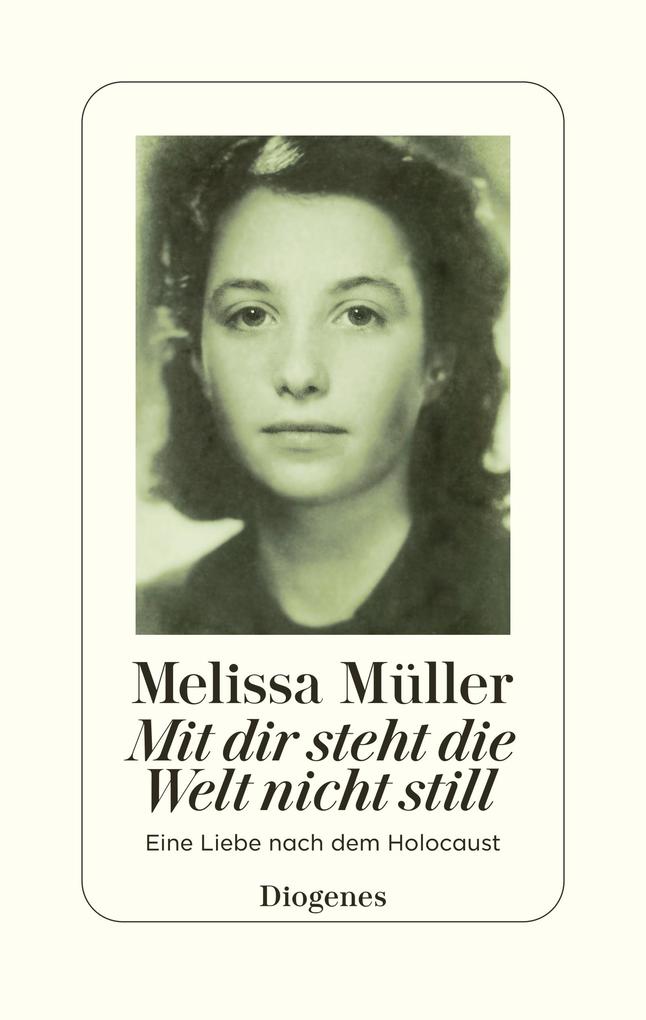

Das Cover mit dem Foto einer jungen Frau (nirgends ist es vermerkt, aber es wird wohl Nanette Blitz sein), die melancholisch und scheu in die Kamera blickte, sprach mich direkt an. Es erinnerte mich an erste Fotos meiner Mutter nach dem Krieg, auch sie eine, die dem Holocaust entgangen ist, auch sie traumatisiert bis zum Tod.

Melissa Müller legt hier ein Buch vor, das wahrscheinlich bewusst auf eine Einordnung als Roman, Dokumentation o. ä. verzichtet. Aber ihr ist es gelungen, mich mit ihrem Buch so zu fesseln, als wäre es ein Roman. Sie verwendet Briefe vor allem von Nanette Blitz und John Konig, Interviews, Dokumente, Erzählungen von Zeitzeugen und es gelingt ihr auf sehr literarische Weise die Verknüpfung aller Quellen zu einem homogenen Ganzen. Für mich ist es eine Romanbiografie, ja, für mich ist es eine wundervolle Lektüre gewesen.

Der Leser lernt die Protagonisten kennen, Nanette Blitz und John Konig, ihre Familien, ihre Herkunft, die tragischen Begebenheiten, die beide nach dem Krieg als Waisen in der Welt lassen. Nanne kommt aus einem bürgerlichen jüdischen Elternhaus in Amsterdam, John ist ungarischer Jude und schon vor Kriegsbeginn in England wohnhaft. Nanne wird wie die Mehrzahl der niederländischen Juden mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach Westerbork ins Lager gebracht, Zwischenstation für die Deportationen nach Sobibor, Auschwitz und in andere KZ. Und nach Bergen-Belsen. Für wenige sollte es dort einen Austausch geben gegen gefangene deutsche Wehrmachtsoldaten oder andere Personen. Ihr Vater versuchte bis zu seinem plötzlichen Tod auf der Lagerstraße, die Familie zu retten. Alles Geld, Gold und Diamanten halfen nicht. Dass er mit seiner naiven Zuversicht vor Beginn der deutschen Besetzung der Niederlande jeden Gedanken an Emigration ablehnte, wird er sich nie verziehen haben. Denn das war eigentlich das Todesurteil für die ganze Familie. Nannes Mutter und Bruder Bernard werden in den Tod geschickt. Nanne ist die einzige Überlebende, als Bergen-Belsen befreit wird. Dass das sechzehnjährige Mädchen zu diesem Zeitpunkt nur noch dreißig Kilogramm wiegt und dem Tod viel näher ist als dem Leben, realisiert sie erst später während der Rekonvaleszenz. Es findet sie ein englischer Offizier, dem sie sich anvertrauen kann, weil sie englisch spricht. Er wird ihr das Leben retten. Erst Jahre später wird Nanne nach London zu Verwandten ziehen und dort ein zweites Leben beginnen. Aber sie ist schwer traumatisiert und sehr fragil.

1951 lernt Nanne auf einer Feier John Konig kennen, der gerade im Begriff ist, seine Zelte in England abzubrechen und nach Brasilien auszuwandern. Sechs Wochen und einige Zufälle später sind sie zwar noch kein Paar, aber sie werden für zwei lange Jahre ein wunderbare Liebesbriefe schreibendes Paar. Bis zum Happyend dieser Fernbeziehung erfährt man im Buch die ganze Geschichte dieser beiden so vollkommen verschiedenen Menschen, ihre Sorgen, ihre Träume, ihre Vorurteile, ihre Hoffnungen. Solange der Mensch lebt, hat er Hoffnung, heißt es im Talmud. Danach richtet sich vor allem John, er ist ein unverbesserlicher Optimist, aber er bezeichnet sich selbst auch als einen realist Romantic oder einen romantic Realist. Diese Selbsteinschätzung findet in seinen Briefen beredten Ausdruck.

Für beide, die als Holocaustüberlebende ganz andere Sorgen und Nöte haben als ihre nichtjüdischen Kollegen, Bekannten oder Freunde, egal ob in England, in den Niederlanden oder in Brasilien, stellt sich immer wieder die Frage Warum ausgerechnet ich?, Warum habe ich überlebt? Besonders Nanne kann die Gräuel von Bergen-Belsen nie ganz vergessen, kaum jemals aus dem Alltag verdrängen. Das war in London so und so wird es auch in Brasilien bleiben, die Vergangenheit zieht auch mit um die halbe Welt.

So sträubt sich Nanne selbst bei ihren eigenen Kindern, die im Laufe der Jahre heranwachsen, auf Fragen nach dem früher zu antworten. Sie verschließt sich oft und es wird viele Jahre dauern, bis sie bereit ist als Zeitzeugin in der Öffentlichkeit aufzutreten. Da ist sie schon über 70. Das erinnert mich an meinen Vater, der zwar vor Schulklassen und Arbeitskollektiven über seine zehnjährige Haft in Hitlers Zuchthäusern und KZs berichtet hat, aber mir als Tochter niemals auch nur ein einziges schreckliches Erlebnis erzählte. Das Muster ist immer gleich, die eigenen Kinder sollen nicht belastet werden von der Vergangenheit. Davon berichten auch viele Nachkommen in Israel, die erst nach dem Tod der Eltern das ganze Ausmaß des Schreckens erkunden.

Die zeitliche Abfolge der Briefe, die eingeschobenen Erinnerungen und Rückblicke, zusammengestellt aus Interviews und anderen Quellen, die Gedanken der Autorin, die all das ordnen und in einen rezipierbaren Text für die Leser bringen will, haben mir sehr gefallen. Schmunzeln musste ich bisweilen über den österreichischen Klang, den ich auch von anderen österreichischen Autoren kenne. Früher dachte ich teilweise, es wären Fehler, aber ein wenig anders als die Grammatik in Deutschland verwendet wird, ist es tatsächlich. Ich habe mich in diesem Buch jedoch wirklich zu Hause gefühlt, das passiert nicht oft.

Über die Judenverfolgung in den Niederlanden gibt es viele Bücher, einige sind mir in Erinnerung geblieben, besonders Das Versteck unter Feinden von Roxane van Iperen. Das Buch von Mellissa Müller reiht sich ein in eine Erinnerungsliteratur, die das Andenken bewahrt und unbedingt gelesen werden muss. Zu oft hört man, dass junge Leute in Interviews bekennen, dass sie über Holocaust und Weltkrieg sehr wenig wissen oder wissen wollen. Hier setzt nicht nur die Verantwortung der Eltern und Lehrer ein, auch Schriftsteller wie Melissa Müller sind es, die diese Wissenslücken schließen können. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit viel Wissen, mit Gefühl und Verständnis.

Ich rezensiere hier das eBook, im gedruckten Buch gibt es laut Titelei (Leseprobe) noch einen zusätzlichen Bildteil. Ich habe im Internet einige Fotos zu Nanette Blitz gefunden, schade dass diese nicht im eBook erscheinen. Die eBook-Gestaltung ist aus meiner Sicht gut gelungen, Fußnoten- und Zitatelinks funktionieren einwandfrei. Sehr interessant fand ich die Auflistung der Unterstützer und der Archive, die Melissa Müller für dieses Buch hatte bzw. aufsuchte. Was mir etwas gefehlt hat, sind die Stammbäume der Familien Blitz und Konig. Gerade die erwähnten Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen konnte ich bisweilen nicht gleich richtig einordnen in den Familienbezug.

Fazit: Ein sehr emotionales Leseereignis, das mich stark und lange bewegt hat. Ich gebe gern eine uneingeschränkte Leseempfehlung und unbedingt fünf Sterne.