Zustellung: Di, 13.05. - Do, 15.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

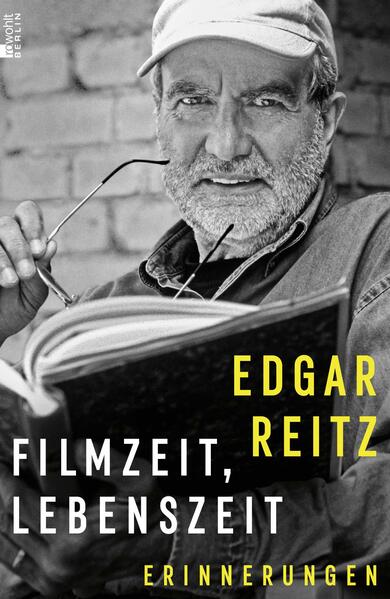

Edgar Reitz hat den deutschen Autorenfilm mitbegründet, mit seiner « Heimat »-Trilogie Filmgeschichte geschrieben. So wie er dort eindrucksvoll das persönlich Erlebte mit den Zeitläufen verband, tut er es auch hier - in seiner Autobiographie. Reitz erzählt von seiner Kindheit in den dreißiger Jahren, einer Jugend im Krieg, der Nachkriegszeit, dem jungen Mann, den es in die Ferne zieht, seinen Studienjahren in München, wo sich ihm eine neue Welt der Kultur eröffnet, und schließlich von der Filmkunst: Mit den Unterzeichnern des Oberhausener Manifests verbreitet er den Slogan « Papas Kino ist tot! », die Geburtsstunde des Neuen Deutschen Films; er begegnet Literaten wie Günter Eich, internationalen Filmgrößen wie Romy Schneider, Bernardo Bertolucci oder Luis Buñuel, arbeitet mit Schauspielerinnen und Schauspielern wie Hannelore Elsner und Mario Adorf, Regisseuren wie Alexander Kluge und Werner Herzog.

Reitz ist ein großer Chronist deutscher Sehnsucht und Geschichte, zugleich ein feinfühliger Erzähler, der uns von der Vorkriegszeit über die Wiedervereinigung bis in die Gegenwart führt. Immer wieder kreist er um die Frage, was es bedeutet, eine Heimat zu haben und sich von ihr loszumachen, aufzubrechen oder zurückzukehren - und trifft damit ins Herz unserer Zeit. Ein besonderes Dokument des Lebens wie eines ganzen Jahrhunderts, kraftvoll erzählt und berührend, beeindruckend in seiner Farbigkeit.

Ein großes Erinnerungswerk und zugleich hochaktuell.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

13. September 2022

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

671

Autor/Autorin

Edgar Reitz

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

3 x 8 S. 4-farb. Tafeln und 11 s/w Abbildungen

Gewicht

850 g

Größe (L/B/H)

219/150/47 mm

ISBN

9783737101592

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

So detailreich, so bunt, so lebendig. Der Spiegel

Reitz' großartige Autobiografie . . . ist so episch wie kurzweilig, so unterhaltsam wie geistreich und von seltener sprachlicher Brillanz. Der Spiegel

Episch, so detailfreudig wie ins Universale ausgreifend. Der Tagesspiegel

Ein Erinnerungsbuch der ganz besonderen Art, . . . überbordender Reichtum an Zeitbeschreibungen, Alltagsdetails, Reflexionen . . . Ein einzigartiges erzählerisches Werk. Berliner Morgenpost

Der Alltagshistoriker des Neuen Deutschen Films blickt zurück: EdgarReitz verleiht seiner Autobiographie einen Hauch von Proust. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Reitz schreibt mit demselben Sinn für Poesie, der auch seine Filme auszeichnet, und den er wunderbar in Bilder übersetzen kann. Süddeutsche Zeitung

Da sitzt jedes Wort, da ist nichts zu viel und alles an der richtigen Stelle . . . Und Reitz hat das untrügliche Gespür für gutes Timing. Saarländischer Rundfunk

Filmzeit, Lebenszeit' wird nicht nur Fans der Heimat-Trilogie begeistern. Es ist das epische Erinnerungswerk eines großen Filmemachers geworden. eingängig und ehrlich erzählt. SWR 2 "Journal am Mittag"

Welche Ausdruckskraft, welche Konsequenz, welche Erzählkunst. Corriere della Sera

Edgar Reitz Tiefenerkundungen der deutschen Geschichte und der deutschen Seelenlandschaften haben uns ermöglicht, uns selber mit neuen Augen zu sehen. Joachim Gauck

Reitz' großartige Autobiografie . . . ist so episch wie kurzweilig, so unterhaltsam wie geistreich und von seltener sprachlicher Brillanz. Der Spiegel

Episch, so detailfreudig wie ins Universale ausgreifend. Der Tagesspiegel

Ein Erinnerungsbuch der ganz besonderen Art, . . . überbordender Reichtum an Zeitbeschreibungen, Alltagsdetails, Reflexionen . . . Ein einzigartiges erzählerisches Werk. Berliner Morgenpost

Der Alltagshistoriker des Neuen Deutschen Films blickt zurück: EdgarReitz verleiht seiner Autobiographie einen Hauch von Proust. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Reitz schreibt mit demselben Sinn für Poesie, der auch seine Filme auszeichnet, und den er wunderbar in Bilder übersetzen kann. Süddeutsche Zeitung

Da sitzt jedes Wort, da ist nichts zu viel und alles an der richtigen Stelle . . . Und Reitz hat das untrügliche Gespür für gutes Timing. Saarländischer Rundfunk

Filmzeit, Lebenszeit' wird nicht nur Fans der Heimat-Trilogie begeistern. Es ist das epische Erinnerungswerk eines großen Filmemachers geworden. eingängig und ehrlich erzählt. SWR 2 "Journal am Mittag"

Welche Ausdruckskraft, welche Konsequenz, welche Erzählkunst. Corriere della Sera

Edgar Reitz Tiefenerkundungen der deutschen Geschichte und der deutschen Seelenlandschaften haben uns ermöglicht, uns selber mit neuen Augen zu sehen. Joachim Gauck

Besprechung vom 15.10.2022

Besprechung vom 15.10.2022

Das epische Gefühl für den Lauf der Zeit

Der Alltagshistoriker des Neuen Deutschen Films blickt zurück: Edgar Reitz verleiht seiner Autobiographie einen Hauch von Proust.

Von Bert Rebhandl

Im Hunsrück gibt es ein Wort, das klingt, als wäre es von Heidegger in den Volksmund geschmuggelt worden: Geheischnis. Nicht zu verwechseln mit Geheimnis, auch wenn sich darin eines verbirgt, nämlich die Grundlage für ein gutes Leben. Der Filmemacher Edgar Reitz, der anlässlich seines bald bevorstehenden neunzigsten Geburtstags eine Autobiographie geschrieben hat, sieht sich in einem Geheischnis geborgen. Er ist ein Mann, ein Künstler, der in der Kindheit eine gute "Hege" erfuhr (das wäre die Wortwurzel), der später auf seine konkrete Verwurzelung in dieser deutschen Landschaft zurückkam und mit einem Zyklus über den Hunsrück seinem Werk eine Mitte gab: "Heimat" wuchs ab 1981 zu einem Riesenwerk heran, das die deutsche Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts von unten erzählte, in einer dramaturgischen Parallelaktion zu vergleichbaren Bestrebungen auch in der Geschichtswissenschaft.

Edgar Reitz ist der Alltagshistoriker des Neuen Deutschen Films, zugleich auch ein Pionier dessen, was sich in den Nullerjahren als Quality TV in Amerika herausbildete, wenngleich in seinem Fall unter den Bedingungen des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens und teilweise dessen spezifischer Träg- und Feigheiten. Er war 1962 Unterzeichner des berühmten Oberhausener Manifests, mit dem das Nachkriegskino sich aus den Verdrängungen von "Papas Kino" zu befreien versuchte, ging neben den Heroen wie Herzog, Wenders oder Fassbinder aber sehr eigene Wege, denn er fand auf einem Umweg zum Kino, als Industriefilmer, also als ein Auftragsarbeiter des deutschen Wirtschaftswunders.

Reitz hat eine Menge zu erzählen, und er nimmt sich dafür auch ausführlich Platz, auf mehr als siebenhundert Seiten versucht er, "Filmzeit, Lebenszeit" ineinander zu verschränken. Er ist sich dabei der Tatsache bewusst, dass er mit "Heimat" auch so etwas wie eine Gedächtnisbarriere geschaffen hat. Es ist gar nicht so leicht, sich hinter diese Fiktionalisierung zurückzuerinnern, schließlich ging er bei seinen Drehbüchern vielfach von eigenen Erlebnissen aus. "Namenlose Eindrücke leuchten in die Filme hinein", schreibt er einmal, an anderen Stellen kann er die Eindrücke genau benennen, etwa einen "Steinguttopf mit Dickmilch", den man wohl auch als Zeichen für ein Geheischnis sehen kann - und für einen Umgang mit den landwirtschaftlichen Produkten lange vor den Großmolkereien. Ein Hauch von Proust ist hier erkennbar, zugleich spielt die narrative Auflösung ins Szenische (in eine Vorwegnahme der späteren filmischen Einstellung) schon damals ein Rolle: "Stickelscher verziele" ist eine Hunsrücker Formulierung für das Erzählen von Begebenheiten, wie es vor allem der Großvater mütterlicherseits konnte, ein Streckengeher bei der Bahn.

Reitz nimmt den Hunsrück als Horizont mit nach München, wo er in einer "Gesellschaft für bildenden Film" mit Themen wie Aluminium oder experimentelle Krebsforschung konfrontiert wird. Er lernt Willy Zielke kennen, eine unglückliche Schlüsselfigur des deutschen Kinos im zwanzigsten Jahrhundert, ein Kollege und Opfer von Leni Riefenstahl (F.A.Z. vom 23. Oktober 2020). Reitz kommt als filmischer Handlungsreisender viel herum, Deutschland versorgt die Welt mit Pestiziden, er begibt sich nebenbei auf die Spuren mesoamerikanischer Kulturen. Mit Alexander Kluge geht er nicht ganz friktionsfreie Arbeitspartnerschaften ein, schließlich wechselt er selbst ins Metier des Spielfilms: Von "Mahlzeiten" (1967) bis "Die Reise nach Wien" (1973) ist er - zum Teil in einer experimentellen Kunst- und Lebenspartnerschaft mit Ula Stöckl - genuin Autorenfilmer, ein Begriff, auf den es ihm stark ankommt. Er sieht sich in dieser Rolle auch in einer kritischen Distanz zu den Ideologisierungen der Achtundsechziger, schon damals interessiert ihn das "epische Gefühl für den Lauf der Zeit" mehr als deren revolutionäre Veränderung. Sein Hauptwerk aus diesen Jahren, einen Film über den "Schneider von Ulm", einen Pionier des Traums vom Fliegen, sieht er durch eine einzelne Rezension des "Spiegel" ruiniert. "Die Filmkunst hatte mir kein Glück gebracht", jedenfalls nicht die geläufige.

Sein Glück fand Reitz an einer Schnittstelle zwischen Kino und Fernsehen. Inspiration wurde ihm die Serie, die 1979 nahezu die ganze Nation interessierte: "Holocaust", der amerikanische Vierteiler, der erstmals in einer populären Filmerzählung das Schicksal jüdischer Deutscher von der verweigerten Assimilation bis Auschwitz nachvollziehbar machte. Reitz sah die Serie auf Sylt, sie brachte ihn auf den Gedanken, einen Film zu machen, "der einen ganzen Tag dauert".

Er realisierte diesen Film in elf Teilen: "Heimat - Eine deutsche Chronik" wurde zu einem Triumph, zu einem paradigmatischen Projekt für die Möglichkeiten des filmischen Erzählens. Reitz kam davon nicht mehr wirklich los, bis ins hohe Alter gab es immer neue Nachfolgeprojekte; die Fortsetzung "Die zweite Heimat. Chronik einer Jugend in dreizehn Filmen" bescherte ihm rund um den sechzigsten Geburtstag 1992 einen "Premierenrausch" und den "glücklichsten Moment" seines Lebens.

Neben dem künstlerischen Werdegang und dessen Deutung spielen in Memoiren dieser Art natürlich auch die privaten Verhältnisse eine Rolle. Reitz erzählt freimütig und angemessen diskret von seinen Beziehungen. Dabei entstehen biographische Vignetten wie nebenbei, zum Beispiel die seiner ersten Frau, die anfangs bei der Post arbeitete und so gar nicht recht nach München zu passen schien, die später aber Psychologie studierte und offenkundig eine höchst gelungene Emanzipation vollzog. Oder die Beziehung zu einer Physiotherapeutin, mit der es nicht gelang, ein Gleichgewicht der Lebensbereiche zu finden.

Seinen zugleich traditionalistischen, aber immer wieder auch technokratischen Begriff von Kino (vor allem im Zusammenhang mit seinem Engagement am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe) versucht Reitz gar nicht erst groß miteinander zu vermitteln. Für ihn ist das Kino ein "Universalmedium", mit dem er sich seinem Lebensthema widmen konnte: der Zeit. Wer seine eigene Zeit auf die Erinnerungen von Edgar Reitz verwenden möchte, wird in diesem Buch durchaus hinreichend Interessantes finden, um sie nicht für verschwendet halten zu müssen.

Edgar Reitz: "Filmzeit, Lebenszeit". Erinnerungen.

Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2022. 672 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Filmzeit, Lebenszeit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.