Zustellung: Di, 02.09. - Do, 04.09.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

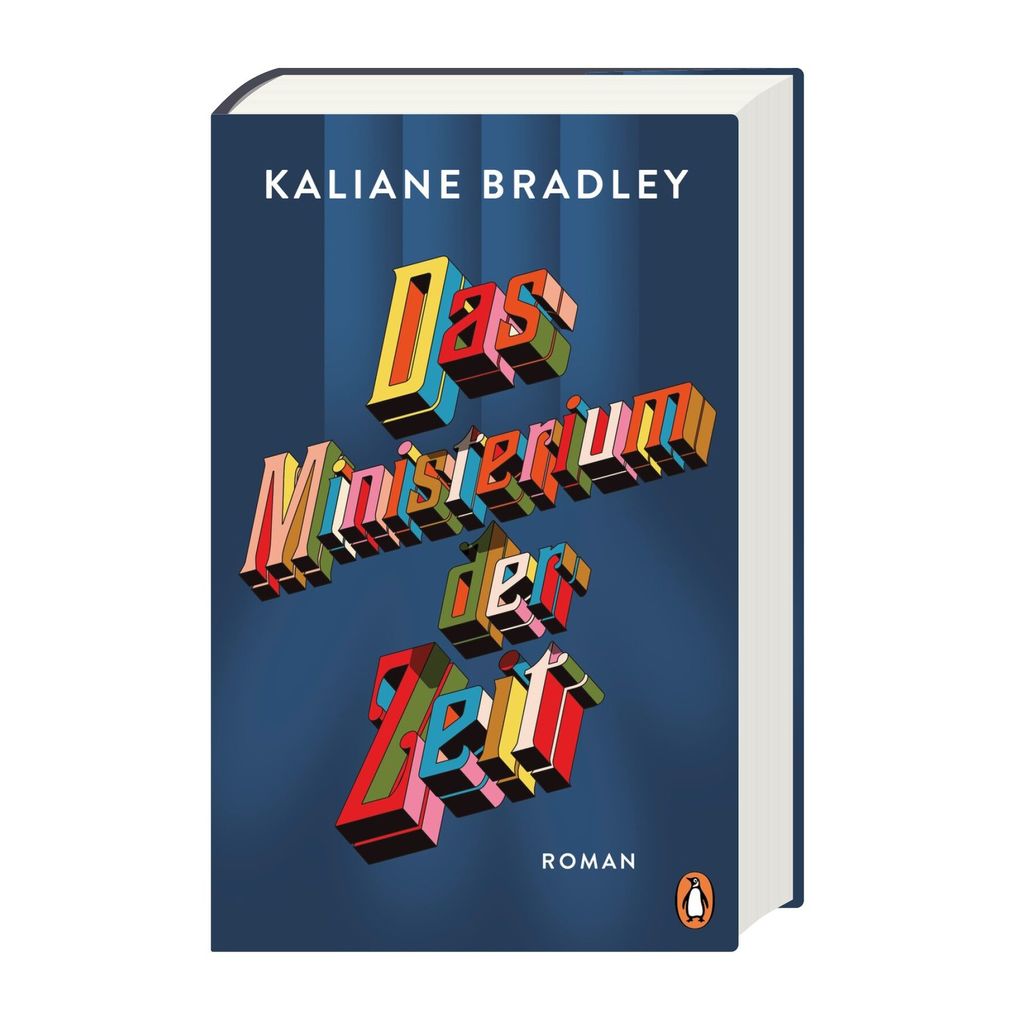

Ein Mann trifft eine Frau. Die Vergangenheit trifft die Zukunft. Der Anfang trifft das Ende. - Romance, Zeitreise und große Literatur vereinen sich im aufregendsten Debüt des Jahres!

Als eine junge Frau einen neuen Job bei einem geheimnisvollen Ministerium antritt, ahnt sie nicht, dass dieser schwüle Sommer ihr Leben für immer verändern wird. Denn das Ministerium der Zeit hat das geschafft, was niemand jemals für möglich hielt: Menschen durch die Zeit zu transportieren. Und so soll sie dem eigentlich 1847 verstorbenen Polarforscher Commander Graham Gore das Ankommen im lärmenden London des 21. Jahrhunderts erleichtern. Während er sich an mit den Wundern der Moderne wie Toilettenspülungen und Spotify vertraut macht, muss sie ihn damit konfrontieren, dass sich die Welt nicht unbedingt nur zum Guten gewandelt hat. Und als sei nicht alles ohnehin kompliziert genug, entwickelt sich aus dem anfänglichen Unbehagen weit mehr als nur eine tiefe Freundschaft. Doch das Ministerium hat seine ganz eigenen Pläne mit dem Zeitreisenden und plötzlich verschieben sich heute, morgen und gestern, und was die beiden zusammengeführt hat, droht sie nun mit aller Macht auseinanderzureißen. »Liebe Leserinnen und Leser, Sie sind zu beneiden: In der Zukunft wartet dieser kluge, witzige Roman auf Sie! « Washington Post

Als eine junge Frau einen neuen Job bei einem geheimnisvollen Ministerium antritt, ahnt sie nicht, dass dieser schwüle Sommer ihr Leben für immer verändern wird. Denn das Ministerium der Zeit hat das geschafft, was niemand jemals für möglich hielt: Menschen durch die Zeit zu transportieren. Und so soll sie dem eigentlich 1847 verstorbenen Polarforscher Commander Graham Gore das Ankommen im lärmenden London des 21. Jahrhunderts erleichtern. Während er sich an mit den Wundern der Moderne wie Toilettenspülungen und Spotify vertraut macht, muss sie ihn damit konfrontieren, dass sich die Welt nicht unbedingt nur zum Guten gewandelt hat. Und als sei nicht alles ohnehin kompliziert genug, entwickelt sich aus dem anfänglichen Unbehagen weit mehr als nur eine tiefe Freundschaft. Doch das Ministerium hat seine ganz eigenen Pläne mit dem Zeitreisenden und plötzlich verschieben sich heute, morgen und gestern, und was die beiden zusammengeführt hat, droht sie nun mit aller Macht auseinanderzureißen. »Liebe Leserinnen und Leser, Sie sind zu beneiden: In der Zukunft wartet dieser kluge, witzige Roman auf Sie! « Washington Post

Produktdetails

Erscheinungsdatum

23. April 2025

Sprache

deutsch

Untertitel

Roman. "Eine sehr spannende, komische und traurige Geschichte über uns Menschen und darüber, wie die Zeit, in der wir leben, uns prägt. " Christine Westermann, "Zwei Seiten".

Originaltitel: The Ministry of Time.

Deutsche Erstausgabe.

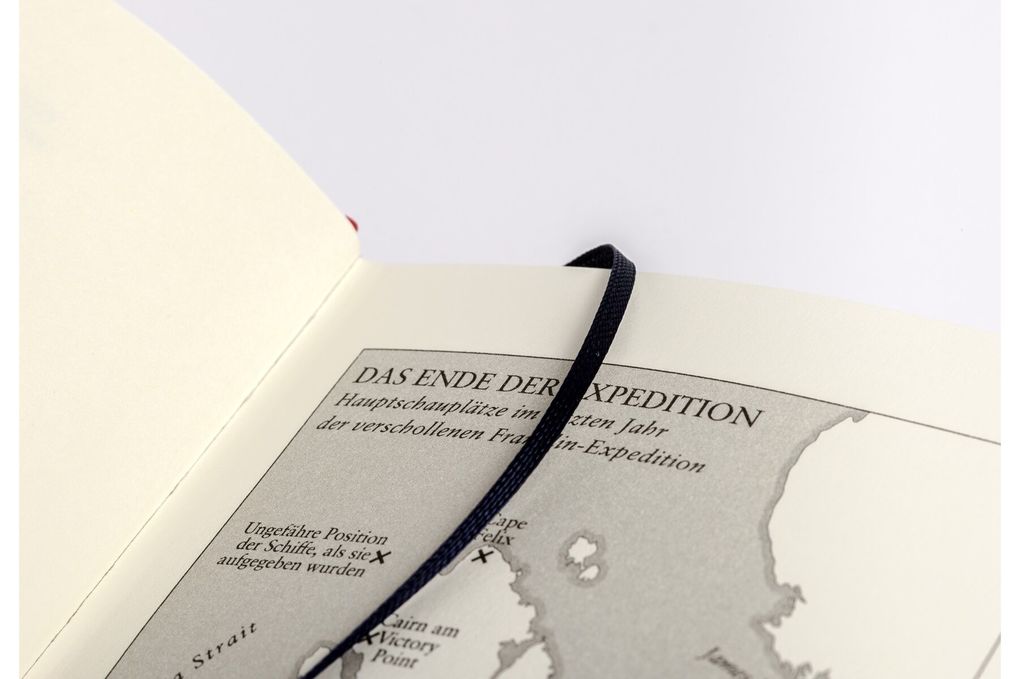

3 schwarz-weiße Abbildungen.

Auflage

Deutsche Erstausgabe

Seitenanzahl

384

Autor/Autorin

Kaliane Bradley

Übersetzung

Sophie Zeitz

Illustrationen

3 schwarz-weiße Abbildungen

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

3 schwarz-weiße Abbildungen

Gewicht

574 g

Größe (L/B/H)

141/216/41 mm

ISBN

9783328603535

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»In einem umwerfender Mix aus Science-Fiction, Spionage und Love-Story spricht Kaliane Bradley über heute: Rassismus, Klimakatastrophe, Verwirrung der Gefühle. Tolles Buch! « Peter Twiehaus, ZDF Morgenmagazin

Kaliane Bradleys Debüt Ministerium der Zeit ist gleichzeitig Liebesgeschichte und Spionage-Thriller und ein überraschend zärtlicher Blick auf Migration, Kolonialismus und Zugehörigkeit. DLF Kultur, Lesart, Lynn Hruschka

»Ein raffinierter psychologischer Roman mit Science Fiction-Elementen über Identität« Die Presse, Erwin Uhrmann

»Liebesgeschichte, Actionthriller, kluge Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Fortschritt dieser Roman ist eine Wundertüte. « Freundin

»Kaliane Bradley zieht interessante Parallelen und zeigt, was Fremdsein unabhängig von Jahrhundert und Gesellschaft bedeuten kann. « Katja Eßbach, NDR Kultur

»Eine kluge und spannende Lektüre mit vielschichtigen Themen und feinstem britischen Humor. « Angelo Algieri, Buchkultur

Kaliane Bradleys Debüt Ministerium der Zeit ist gleichzeitig Liebesgeschichte und Spionage-Thriller und ein überraschend zärtlicher Blick auf Migration, Kolonialismus und Zugehörigkeit. DLF Kultur, Lesart, Lynn Hruschka

»Ein raffinierter psychologischer Roman mit Science Fiction-Elementen über Identität« Die Presse, Erwin Uhrmann

»Liebesgeschichte, Actionthriller, kluge Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Fortschritt dieser Roman ist eine Wundertüte. « Freundin

»Kaliane Bradley zieht interessante Parallelen und zeigt, was Fremdsein unabhängig von Jahrhundert und Gesellschaft bedeuten kann. « Katja Eßbach, NDR Kultur

»Eine kluge und spannende Lektüre mit vielschichtigen Themen und feinstem britischen Humor. « Angelo Algieri, Buchkultur

Bewertungen

am 28.08.2025

Besuch aus der Vergangenheit

Man stelle sich vor, in einer nicht ganz fernen Zukunft ist es möglich, mittels einer Zeitmaschine Menschen aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Diese Zeitreisenden sind in ihrer Wahrnehmung Geflüchteten nicht unähnlich. Zwar kommen sie nicht in ein anderes Land, aber kulturell und gesellschaftlich hat sich seit ihrer Zeit so viel verändert, dass es sich doch in etwa so anfühlen muss. Um ihnen die Eingewöhnung zu erleichtern, werden ihnen Helfer an die Seite gestellt, Brücken werden diese genannt, mit denen sie in enger (Wohn-)Gemeinschaft ihr erstes Jahr in London verbringen. Danach sollen sie selbstständig unter uns leben. So wird die Idee verkauft.

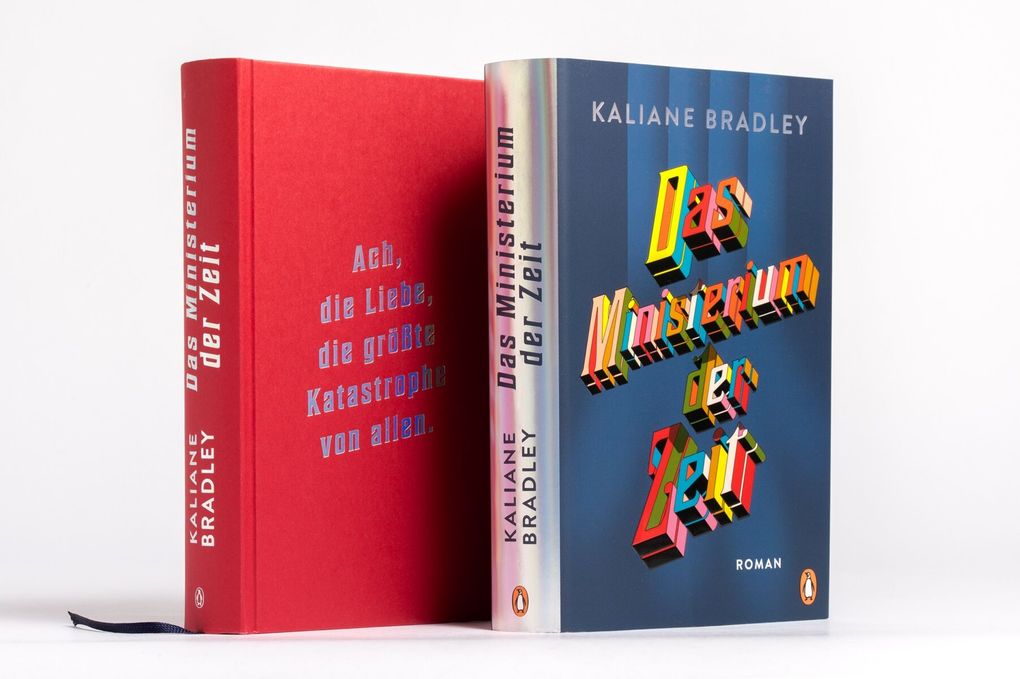

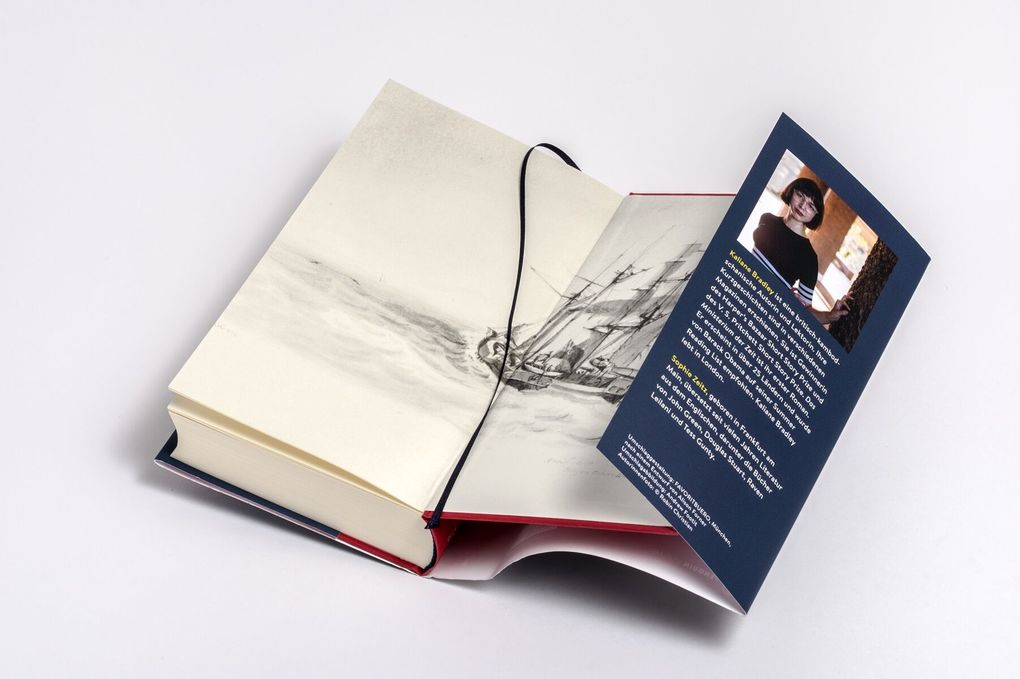

Die namenlose Erzählerin ist eine dieser Brücken, eine junge Frau, deren Verhalten und Persönlichkeit jedoch gar nicht zu einer so verantwortungsvollen, mit höchster Geheimhaltungsstufe versehenen Position passen wollen. Ihr ist 1847 zugeteilt, der sich als der Polarforscher Graham Gore entpuppt, der ein leitendes Mitglied der Franklin-Expedition war. Eigentlich eine ganz coole Idee und ein spannendes Gedankenexperiment. Die Art und Weise, wie die 7 Zeitreisenden aus unterschiedlichen Epochen auf unser heutiges Leben und Gebaren blicken, offenbart Einiges über den Wertewandel durch die Zeitläufe und den Zustand unserer Gesellschaft. Gores Interpretation unseres Dating-Verhaltens z.B. - genial. Für Stellen dieser Art mochte ich den Roman sehr. Zwischendurch ist über Passagen aus Gores Sicht in der Vergangenheit immer wieder ein wenig über die Franklin-Expedition zu erfahren, was mir auch sehr gefallen hat. Diese kurzen Exkurse hätten für mich gerne ausführlicher sein dürfen. Weniger gefallen haben mir die eigenartigen Metaphern, die die Autorin verwendet. Wie ein geohrfeigter Kanarienvogel, wie in einem speichelnassen, karieszerfressenen Mund, Licht hell wie sorgfältig gesiebtes Mehl, um nur einige zu zitieren. Vielleicht möchte KG damit das einzelgängerische Wesen ihrer Protagonistin untermalen, die weder Freundschaften noch Familienbindungen pflegt. Vermutlich hat sie diese verschobenen Bilder auch deshalb sehr bewusst gewählt, um das Absurde der Situation zu veranschaulichen. Aber mich überzeugt sie damit nicht. Mir ist die Intention des Romans lange Zeit nicht klar geworden. Und so, wie ich meine sie verstanden zu haben, finde ich sie auch etwas dünn. Am Ende geht plötzlich alles sehr schnell und ist - jedenfalls für mein Si-Fi-ungeübtes Hirn - nicht so ganz schlüssig, sondern eher ein bisschen verzwickt und verzwackt. Ich muss zugeben, dass ich eine plausiblere und gehaltvollere Auflösung erwartet hatte. Dabei hätte der Stoff grundsätzlich enorm Potenzial. Was mir auch fehlt, ist ein eindeutiger Sympathie-Träger. Die Erzählerin taugt dazu jedenfalls für mich nicht. Der Roman liest sich flüssig und ist unterhaltsam, und vielleicht werde ich mich irgendwann noch einmal intensiver mit der Franklin-Expedition befassen, dieses Interesse hat er bei mir geweckt. Aber nachhaltig in Erinnerung bleiben wird er mir vermutlich nicht. Im Nachwort ist zu lesen, dass die Autorin eine sehr viel kürzere Version der Story zunächst für wenige Freunde verfasst hatte. Man könnte vermuten, dass sie sich selbst in der Figur der namenlosen Erzählerin in den Roman eingebracht hat und somit das literarische Mittel des Self-Inserts verwendet. Unbedingt erwähnen möchte ich noch die sehr ästhetische Gestaltung des Buches mit Motto auf Buchvorder- und -rückseite in silbernen Lettern sowie dem ansprechenden Cover. Am Anfang und Ende des Buches gibt es zwei Illustrationen, Aquarell und Bleistiftskizzen von Graham Gore, Zeichnungen, die 1845 mit den letzten Briefen der Expedition nach England Lady Franklin erreichten. Eine Vorstellung, die mir Gänsehaut verursacht. Aus dem Englischen übersetzt von Sophie Zeitz.

LovelyBooks-Bewertung am 08.08.2025

Gelesen auf Empfehlung von Mona Ameziane und Christiane Westermann, interessanter Genre Mix, der mich jedoch nicht zu 100% überzeugen konnte