Zustellung: Di, 13.05. - Do, 15.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

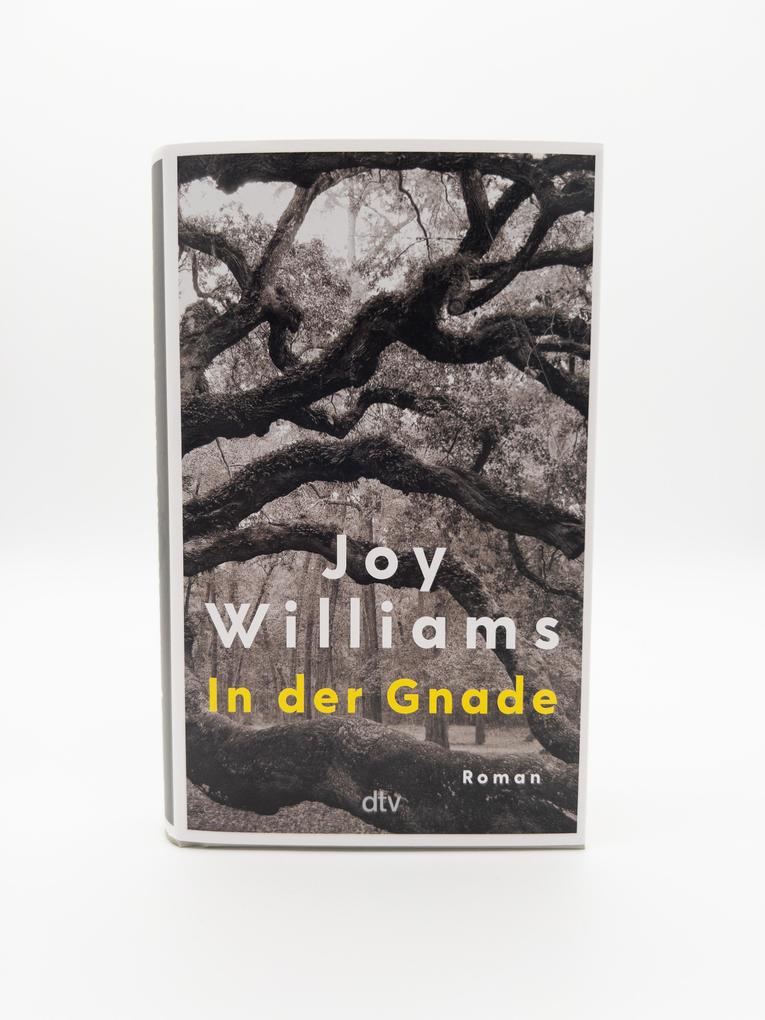

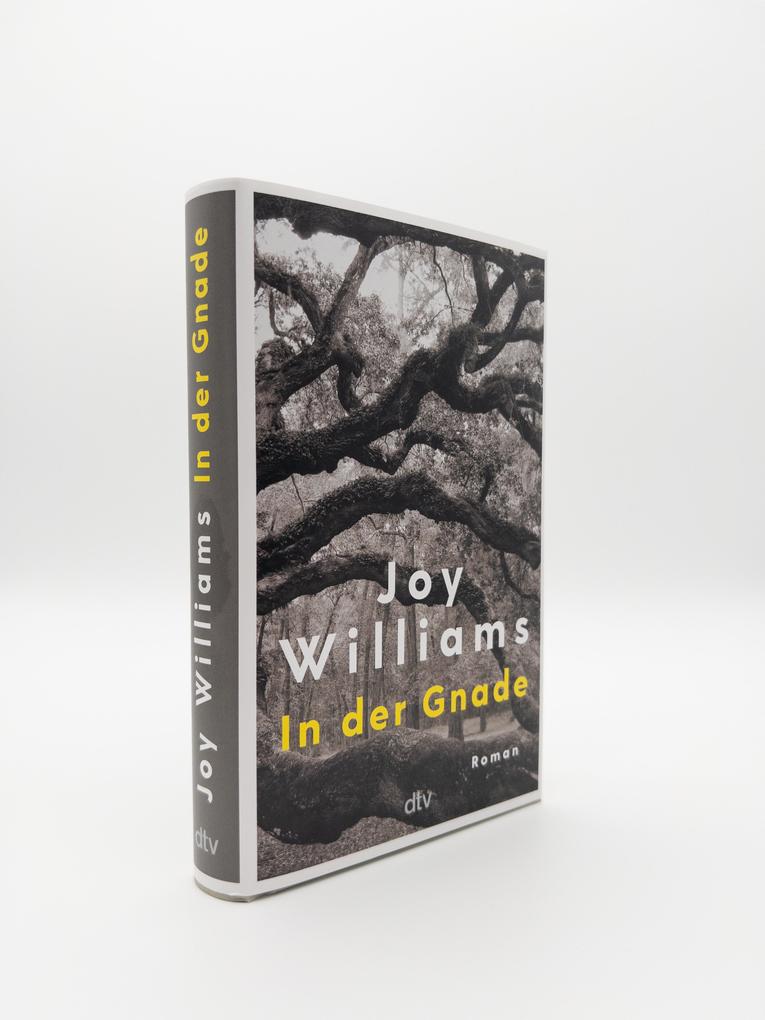

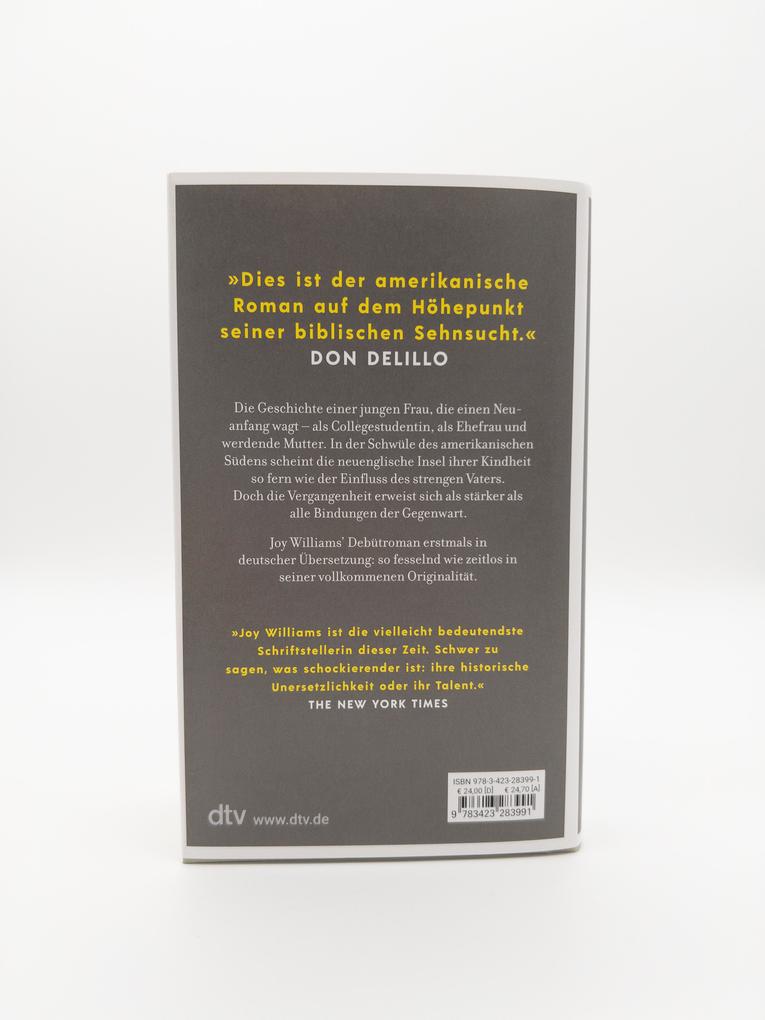

Die Geschichte einer jungen Frau, die einen Neuanfang wagt als Studentin, als Ehefrau und werdende Mutter. Doch die Vergangenheit erweist sich als stärker als alle Bindungen der Gegenwart. Fesselnd, zeitlos und von dunkel gleißender Intensität.

»Joy Williams ist ein Geschenk. « Bernd Ulrich, Die Zeit

»'In der Gnade' ist Weltliteratur. Der Roman zeigt nur zu gut, dass Joy Williams durchaus eine Kandidatin für den Literaturnobelpreis wäre. « Denis Scheck

Kate flieht - vor der unnachgiebigen Liebe ihres Predigervaters und um ihr Leben zu finden, die Wirklichkeit. An der sonnendurchglühten Golfküste jobbt sie als Kellnerin, schläft mit namenlosen Bekanntschaften. Im Herbst geht sie aufs College und tritt einer Studentinnenverbindung bei. Da ist, lebenszugewandter als sie, die Schar ihrer Mitstudentinnen, da ist ihr einziger Freund Corinthian Brown, der als Nachtwächter in einem schäbigen Zoo arbeitet. Und da ist Grady, ihr Mann.

In einem Wohnanhänger im Wald schaffen sich die beiden eine bröckelnde Idylle, während Kate ihr erstes Kind erwartet. Was ist es, das sie ihm dort gesteht? Entkommt sie ihren Erinnerungen? Immer tiefer führen diese Fragen ins labyrinthische Innere eines Romans, der auch Jahre nach seinem Erscheinen nichts von seiner dunkel gleißenden Intensität verloren hat.

Mit Stories hat Joy Williams im Frühjahr 2023 begeistert.

Nun erscheint erstmals in deutscher Übersetzung ihr Debütroman: so fesselnd wie zeitlos in seiner vollkommenen Originalität.

»Joy Williams ist die vielleicht bedeutendste Schriftstellerin dieser Zeit. Schwer zu sagen, was schockierender ist: ihre historische Unersetzlichkeit oder ihr Talent. « The New York Times

»Der beste Roman des Jahres. « Truman Capote

»'In der Gnade' ist mir noch lange nachgegangen. « Jonathan Franzen

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. Februar 2024

Sprache

deutsch

Auflage

3. Auflage

Seitenanzahl

336

Autor/Autorin

Joy Williams

Übersetzung

Julia Wolf

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

372 g

Größe (L/B/H)

193/120/28 mm

ISBN

9783423283991

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

In der Gnade ist Weltliteratur. Der Roman zeigt nur zu gut, dass Joy Williams durchaus eine Kandidatin für den Literaturnobelpreis wäre. Denis Scheck, WDR 2

Das Dilemma der GenZ, aufgeschrieben vor 35 Jahren, von einer hellwachen Autorin, die man nun endlich entdecken kann. Thomas Hummritzsch, Der Freitag

Ihre Texte sind so schonungslos wie melancholisch, dabei furchterregend präzise. In der Gnade ist schon 1974 in den USA erschienen, wurde damals gefeiert und dann vergessen. In der Übersetzung von Julia Wolf ist dieser verstörende und tolle Text eine Achterbahnfahrt mit hohem Eintrittspreis. Katrin Schumacher, mdr. de

Williams Roman [ist] in seiner düsteren, archaischen Grandiosität von zeitloser Schönheit und Abgründigkeit. Ulrike Moser, Cicero

Williams` Stärke ist die Sprache. Ihre Sätze stecken voll Kraft. Uli Fricker, Rhein-Neckar-Zeitung

Joy Williams großartiger Roman In der Gnade erscheint auf Deutsch mit 50-jähriger Verspätung, aber in einer knallfrischen Übersetzung von Julia Wolf. Martin Ohelen, Frankfurter Rundschau

Ein herausragendes, verstörendes Werk voll gnadenloser Kompromisslosigkeit. Bernd Melichar, Kleine Zeitung

Mit ihrem Roman In der Gnade übertrifft Joy Williams alle Erwartungen, die durch ihre Stories gesetzt wurden. Konrad Holzer, Buchkultur

Joy Williams zu lesen heißt immer, auf Unlösbares gefasst zu sein, ihr Schreiben verschleiert mindestens so sehr, wie es erhellt. Dafür bekommt man eigenwillige Bilder, schräge Figuren und eine Sprache, die bisweilen ins Lyrische ausbricht. Sandra Kegel, FAZ

Das Dilemma der GenZ, aufgeschrieben vor 35 Jahren, von einer hellwachen Autorin, die man nun endlich entdecken kann. Thomas Hummritzsch, Der Freitag

Ihre Texte sind so schonungslos wie melancholisch, dabei furchterregend präzise. In der Gnade ist schon 1974 in den USA erschienen, wurde damals gefeiert und dann vergessen. In der Übersetzung von Julia Wolf ist dieser verstörende und tolle Text eine Achterbahnfahrt mit hohem Eintrittspreis. Katrin Schumacher, mdr. de

Williams Roman [ist] in seiner düsteren, archaischen Grandiosität von zeitloser Schönheit und Abgründigkeit. Ulrike Moser, Cicero

Williams` Stärke ist die Sprache. Ihre Sätze stecken voll Kraft. Uli Fricker, Rhein-Neckar-Zeitung

Joy Williams großartiger Roman In der Gnade erscheint auf Deutsch mit 50-jähriger Verspätung, aber in einer knallfrischen Übersetzung von Julia Wolf. Martin Ohelen, Frankfurter Rundschau

Ein herausragendes, verstörendes Werk voll gnadenloser Kompromisslosigkeit. Bernd Melichar, Kleine Zeitung

Mit ihrem Roman In der Gnade übertrifft Joy Williams alle Erwartungen, die durch ihre Stories gesetzt wurden. Konrad Holzer, Buchkultur

Joy Williams zu lesen heißt immer, auf Unlösbares gefasst zu sein, ihr Schreiben verschleiert mindestens so sehr, wie es erhellt. Dafür bekommt man eigenwillige Bilder, schräge Figuren und eine Sprache, die bisweilen ins Lyrische ausbricht. Sandra Kegel, FAZ

Besprechung vom 10.02.2024

Besprechung vom 10.02.2024

Fieberträume in Floridas Sümpfen

Joy Williams wurde mit ihrem Debüt "In der Gnade" 1973 auf einen Schlag bekannt. Zum Achtzigsten der Autorin erscheint es auf Deutsch.

Es ist doch erstaunlich, wie spät bedeutende Autorinnen mitunter entdeckt werden, manchmal erst postum. Bei Lucia Berlin war das so, die mit ihrem Band "A Manual for Cleaning Ladies" von 1977 in der Übersetzung von Antje Rávic Strubel erstmals 2016 auf Deutsch zu lesen war, zwölf Jahre nach ihrem Tod. Als alleinerziehende Mutter von vier Kindern hatte sich Berlin zeitlebens mit schlecht bezahlten Jobs als Telefonistin, Krankenpflegerin oder Putzfrau durchschlagen müssen, was sich niederschlug in ihren Kurzgeschichten.

Mit Joy Williams verhält es sich ganz ähnlich. Die am morgigen Sonntag vor achtzig Jahren in Chelmsford, Massachusetts, geborene Autorin, deren Werk Romane, Kurzprosa und Essays umfasst, umweht in Amerika geradezu Kultstatus. Verehrt von Kollegen wie Raymond Carver, Don DeLillo und Jonathan Franzen, geht ihr der Ruf voraus, "eine Art Bob Dylan der Literaturszene" zu sein. Lauren Groff nannte sie die "strahlend düstere Großmeisterin der Kurzgeschichte". Hierzulande ist Joy Williams noch immer nahezu unbekannt, nicht einmal ein deutscher Wikipedia-Eintrag ist ihr vergönnt. Dabei wurde ihre erste deutsche Veröffentlichung, die der Verlag dtv voriges Jahr unter dem schlichten Titel "Stories" veröffentlichte, weithin gefeiert.

Jetzt folgt Williams' Debüt "State of Grace" aus dem Jahr 1973, übersetzt von Julia Wolf. Nach der Kurzform, die Williams so bestechend beherrscht, ist sie hier auf der langen Strecke zu entdecken. Ihr Stil ist dabei nicht weniger drastisch, poetisch und verrätselt. Doch während die "Stories" die Zeitspanne von 1972 bis 2014 umfassen, begegnet uns hier die Autorin, als sie noch keine dreißig ist.

Im Zentrum der unheilvollen, zugleich kunstvoll gestalteten Erzählung steht wie so häufig bei Williams eine junge Frau. Kate Jackson will ihrer Vergangenheit entkommen, insbesondere dem Vater, einem undurchschaubaren Prediger aus Neuengland, vor dem sie in den Süden floh. Doch der schwarz gekleidete Mann mit dem unheimlichen weißen Haar ist ihr gefolgt. Mit fanatischer Liebe im Gepäck will er sein vermeintlich gefallenes Mädchen zurückholen.

Nicht erst am College versucht Kate, sich den Manipulationen des Vaters zu entziehen, der Freiheit für ein Laster hält. Ihr ganzes Leben ringt sie schon um Autonomie. Im Pfarrhaus erfuhr sie einst zwar auch Trost, aber mehr noch zerstörerische Gewalt. Dass sie "die schreckliche Zumutung" loswerden wolle, sich erinnern zu müssen, sagt sie gleich zu Beginn. Später werden Erinnerungen als "schreckliche Schwäche" beschrieben, die doch nur ein Loch seien, "das einen Mangel füllt". Nun drängt der Vater die Tochter zurück in ihre frühe Rolle, wenn er ihr auf der Couch des Motels, in dem beide abgestiegen sind, die Haare bürstet, während sie auf seinem Schoß liegt.

Joy Williams erzählt nicht chronologisch, sondern springt durch die Zeiten und wechselt die Örtlichkeiten. Mal sehen wir Kate als Mädchen, das mit seinem Vater alleine auf einer Insel lebt, kurz nachdem ihre Familie auf tragische Weise ums Leben kam, dann sitzt sie mit einem wortkargen Mann namens Grady, der eine Vorliebe für alte Jaguars hat, in einem Trailer irgendwo in den Sümpfen Floridas und wartet auf die Geburt ihres Kindes. Das Unglück bleibt ihr treuer Begleiter, und die "verschmutzten Gewässer" und das "giftige Gras" ringsherum werden zum dunklen Spiegel von Kates Verstrickungen. Bald wird nicht nur ein Kind zur Welt kommen, sondern es zu weiteren gewaltsamen Todesfällen kommen.

Der Roman, der seinerzeit für den National Book Award nominiert war, aber Thomas Pynchons "Die Enden der Parabel" unterlag, erzählt von Kates Schwangerschaft bis zur Geburt ihrer Tochter - und noch dieser Akt bring eine weitere grausame Ahnung zutage bringt. Sie will nur noch zurück, "aber zurück wohin?".

Bei einem Vortrag bekannte Joy Williams einmal, die amerikanische Erfahrung in sich aufnehmen zu wollen, "die Hitze, die Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit", und dass sie schreiben wolle mit einer Feder, die, wie Mark Twain es ausdrückte, "in der Hölle aufgewärmt wurde". Ein Blick auf Williams' eigenes Leben wird einige Parallelen zum Roman entdecken. Auch sie wuchs als Pfarrerstochter in Maine auf und zog nach ihrem Studium (an der Seite von Raymond Carver und Richard Yates) nach Florida, wo sie mit ihrem Ehemann in einem Wohnwagen in den Wäldern von St. Marks River lebte, ein Kind bekam und einen Jaguar besaß. Trotzdem liest sich ihr Debüt nicht als Autofiktion, sondern als Reflexion über Sujets wie Kirche, Sünde, Moral und die Frage, wer uns Gnade spendet in einer Welt ohne Gott.

Joy Williams selbst gilt als exzentrisch, Wer sich mit ihr verabreden will, muss dazu Postkarten benutzen anstelle von E-Mails. Einen Computer besitzt sie nicht, ihre Manuskripte tippt sie auf einer Smith Corona, und stets trägt sie die immergleiche Sonnenbrille. Ihre Prosa lässt das Leben oftmals durch eine Abwärtsspirale trudeln. Auf wie viele Weisen der American way of life scheitern kann, spirituell, wirtschaftlich oder ökologisch, behandelt sie ein ums andere Mal, wobei ihre Figuren fast immer auf der Flucht und von Ängsten gepeinigt sind.

Was sie in jüngeren Romanen wie "Harrow" und ihren Essays explizit ausformuliert, die ökologische Katastrophe, ist als Spur bereits im Debüt angelegt, dessen Naturbeschreibungen Florida nicht als fröhlichen "sunshine state" zeichnen, sondern als schlammige, unheilvoll brodelnde mythische Landschaft, über der ein Schatten liegt. Kate spürt die Bedrohung in der Natur, und nur wir wissen anders als sie, wie berechtigt ihre Angst ist: Die schmutzige Geschichte, in die sie hineingeboren wurde, steht ihr ins Gesicht geschrieben. Joy Williams zu lesen heißt immer, auf Unlösbares gefasst zu sein, ihr Schreiben verschleiert mindestens so sehr, wie es erhellt. Dafür bekommt man eigenwillige Bilder, schräge Figuren und eine Sprache, die bisweilen ins Lyrische ausbricht. Ihr Stil, man könnte ihn dissoziativen Realismus nennen, steht unverkennbar in der Tradition der schwarzen Romantik. "In der Gnade" ist ein Fiebertraum - so wie der, aus dem Kate vergeblich zu erwachen hofft. SANDRA KEGEL

Joy Williams: "In der Gnade". Roman.

Aus dem Englischen von Julia Wolf. dtv, München 2024. 336 S. geb., 24, - Euro.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 19.04.2025

Wenn später mit Zeit nochmal versuchen.

am 11.11.2024

Komplex!

**** Worum geht es? ****

Eine Flucht vor dem Predigervater, eine Liebelei um sich neu zu orientieren und das Leben das im Erwachsenwerden, emotionaler Verantwortungen und der Vergangenheit zu versinken droht.

**** Mein Eindruck ****

Die Erzählung der Protagonistin kann auf den ersten Blick verwirrend und durcheinander wirken. Weder chronologisch noch zielorientiert verfolgte ich die Gedanken und Handlungen der Protagonistin. Joy Williams ist für mich eine Autorin, die man entweder mag oder mit der man sonst so gar nichts anfangen kann. Der Aufbau dieser Erzählung ist komplex und erfordert viel Konzentration und Geduld. Lohnt die Essenz, das was am Ende bleibt, um sich dadurch zu wühlen? Ja, denn ich erlebte in Gänze, die von mir geschätzte Kunst der Autorin. Ihre Sicht auf die Welt ist ansteckend. Der Blick für die Details, die Wortgewandtheit und die kurzen prägnanten Sätze sind durchweg einnehmend. Eine ganz eigene Tonität und Umsetzung. Der Einblick in das Leben der Protagonistin war verstörend und schmerzhaft, ein Kampf um das frei sein, eine Flucht aus der Welt des Missbrauchs und ein Blick auf eine Vergangenheit, die stets hinter einem lauert. Ich konnte der Erzählung viel abgewinnen, hätte mir trotzdem manchmal mehr Struktur gewünscht und insgesamt etwas weniger Text, längst nicht alles war wichtig um der Essenz folgen zu können.

**** Empfehlung? ****

Hier bekommt man bewusst unstrukturierte Literatur mit Schliff. Ein Stil den man mag oder nicht. Es lohnt sich hier, das herauszufinden.