Zustellung: Mo, 12.05. - Mi, 14.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

»Ein hipposophischer Parforceritt, auf dem wir uns auch als nicht reitender Leser staunend selbst neu entdecken. «

- Andreas Isenschmidt

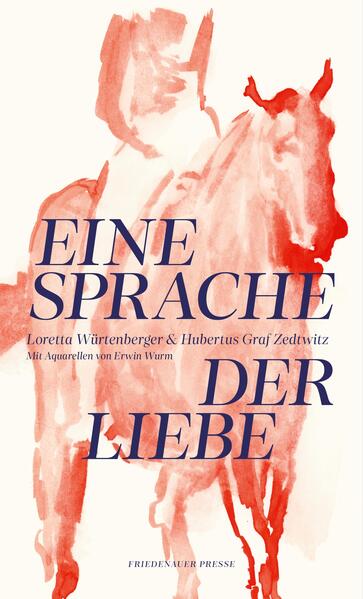

Loretta Würtenberger und Hubertus Graf Zedtwitz nähern sich in Eine Sprache der Liebe der jahrtausendealten Beziehung zwischen Mensch und Pferd und eröffnen eine Perspektive, die weit über die Reitkunst hinausweist. Das Buch verbindet persönliche Erfahrungen mit philosophischen und historischen Reflexionen und schafft so einen Raum, in dem Kommunikation, Vertrauen und Beziehung neu gedacht werden.

Im Zentrum steht die Sprache der Reitkunst, deren Begriffe - »Hilfen«, »Anlehnung«, »Losgelassenheit« - nicht nur technische Anweisungen sind, sondern zu Metaphern für das menschliche Miteinander werden. Die Interaktion zwischen Reiterin und Pferd wird zur Grundlage eines stillen Dialogs, der sich auf universelle Fragen von Harmonie, Nähe und Vertrauen übertragen lässt.

Mit erzählerischer Dichte und literarischer Präzision schildert das Buch diese Suche nach Verbindung und Resonanz. Würtenberger und Zedtwitz verweben persönliche Momente mit dem Nachdenken über die Rolle des Pferdes in Kunst, Literatur und Kulturgeschichte. Der Künstler Erwin Wurm steuert eigens für das Buch angefertigte Aquarelle bei und liefert so seine ganz persönliche künstlerische Auseinandersetzung mit dem Text.

Eine Sprache der Liebe lässt die Grenzen zwischen praktischer Erfahrung, kultureller Analyse und poetischer Betrachtung verschwimmen und liefert ganz nebenbei einen wichtigen Beitrag zum aktuellen Diskurs um die Interspezies-Kommunikation. Die Autoren laden dazu ein, die Beziehung zwischen Mensch und Tier als Spiegel unserer eigenen Verhaltensweisen zu verstehen - und darüber hinaus die Sprache der leisen Töne in einer lauten Welt zu entdecken.

»Viele sprechen heute von Interspezies-Kommunikation. Hier wird sie gelebt und erfahren. «

- Elisabeth von Samsonow

Produktdetails

Erscheinungsdatum

27. Februar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

196

Reihe

Friedenauer Presse Winterbuch

Autor/Autorin

Loretta Würtenberger, Hubertus Graf Zedtwitz

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

259 g

Größe (L/B/H)

208/122/17 mm

ISBN

9783751880343

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 08.04.2025

Besprechung vom 08.04.2025

Zärtlich wispert die Dienstvorschrift

Versammelter Galopp: Loretta Würtenberger erzählt vom Feinschliff der Körpersprache zwischen Reiterin und Pferd.

Der Titel deutet es an: Dies ist ein unsachliches Sachbuch. Wer die Verständigung zwischen Pferd und Reiterin als "Eine Sprache der Liebe" beschreibt, erwirbt damit zwangsläufig die Lizenz, den Rahmen einer klassischen Reitlehre zu sprengen: thematisch, gedanklich und stilistisch. Loretta Würtenberger tut dies, um zwei reiterliche Begriffe zu verwenden, mit Takt und Schwung - und wechselnder Fortune. Der als Ko-Autor genannte Dressurreiter und Trainer Hubertus Graf Zedtwitz hat an dem Buch nur insofern mitgeschrieben, als der Text von seiner "Philosophie" des Reitens und seinen weisen Wortspenden im Dialog mit der Schülerin zehrt. Erwin Wurm hat Aquarelle in Rot beigesteuert, die nicht nach Erwin Wurm aussehen: schön und gänzlich unironisch.

Ausgangspunkt des abwechslungsreichen Parcours ist ein Hof im Oberhavelland, auf dem die Autorin, ehemals Richterin, nun Expertin für Künstlernachlässe, mit ihrem Mann, vier Kindern und vier Pferden lebt. Mit ihrer feinfühligen Hannoveraner-Stute Grace hat sie an regionalen Turnieren der Klasse L ("Leicht") teilgenommen, aber nicht reüssiert, obwohl das Pferd bis M ("Mittelschwer") ausgebildet ist. Schuld daran war die Hypernervosität der Reiterin, die nun die Sache mit einem neuen Coach anders angehen will. Und Hubertus Zedtwitz, der international Reiter bis zur Grand-Prix-Reife trainiert, hat pandemiebedingt tatsächlich Zeit für sie, ein "unverhoffter Coronagewinn".

Anhand des Unterrichts erklärt Würtenberger anschaulich Schlüsselbegriffe der Reiterei, wie Versammlung, Anlehnung und Durchlässigkeit, und referiert und reflektiert grundsätzliche Gedanken zum Verhältnis zwischen Pferd und Reiter. Was es bedeutet, "Hilfen" zu geben, mit dem Zügel, dem Kreuz, den Schenkeln, subtil und zugleich genau. Es geht also zum einen um die Terminologie, zum anderen um die Signale der Körpersprache zwischen Mensch und Tier. Noch würden Grace und ihre Reiterin, so der Lehrer, miteinander "Umgangssprache" sprechen, früher oder später werde es ein "vertrautes Flüstern" sein. Dazu passt, dass der High-Class-Instruktor von heute natürlich nicht mehr in der Mitte der Reitbahn steht und Kommandos brüllt, sondern mit seiner Schülerin dezent übers Headset kommuniziert.

Auf ihrer Suche nach dem Ursprung der hippologischen Fachsprache stößt die Autorin auf die preußische Kavallerie, in der die Lehren der barocken spanischen und französischen Reitmeister weiterentwickelt wurden, bis sie 1912 in die "Heeresdienstvorschrift 12" eingingen. Und Würtenberger wundert sich: "Da sprechen preußische Offiziere - der Inbegriff von männlichem Militarismus, von Disziplin, Effizienz und Gefühllosigkeit - von Anlehnung, Losgelassenheit und Hilfen? Verwendeten Ausdrücke der Zärtlichkeit in einem militärischen Gesetzeswerk?" Etwa "An-die-Hand-Herantreten" für die Orientierung des Pferdes am Zügel.

Dieser überraschenden Sprache der Liebe spürt die Autorin auch in der Literatur nach, in Rilkes "Cornet", in Fontanes "Effi Briest" und Hofmannsthals verhalten bebendem Sonett "Die Beiden"; dessen "Reitergeschichte" mit ihrer fatalen Begehrlichkeit und ihrem homoerotischen Subtext oder Ferdinand von Saars Novelle "Schloß Kostenitz" mit ihrer beziehungsvollen Dressurszene (die Protagonistin erlebt die Zähmung einer Stute durch den potentiellen Verführer quasi am eigenen Leib) hätten hier auch gut gepasst. Oder Kaiserin Elisabeths stupende Reitkünste als Form kompensatorischer Befriedigung.

Denn natürlich bleibt das geradezu klassisch anzügliche Verhältnis zwischen dem Reitlehrer und der Schülerin von all den Betrachtungen über zärtliche Rittmeister und triebgesteuerte Kentauren nicht unberührt. Bald heizt Würtenberger das Assoziationsfeuer noch an, bald hat sie förmlich alle Hände voll zu tun, es einzudämmen, wenn sie das biblische "Erkennen" für den Geschlechtsakt keusch als "sich verlieben" übersetzt. Da betont sie die zwischen ihr und Hubertus entstandene "Freundschaft", die Meinungsverschiedenheiten "ohne den Ausgleich der körperlichen Ebene" aushalten müsse, dort erzählt sie von einer Reise zu zweit nach Rom; und nach Wien, wo die beiden sich über hochnäsige Bereiter der Spanischen Hofreitschule ärgern und eine bemerkenswerte Performance erleben: Die Künstlerin injizierte sich Blutplasma eines Pferdes und meint, eine vegetative Verwandlung zu verspüren.

Eine Verwandlung als Reiterin erlebt jedenfalls die Autorin, als es ihr schließlich gelingt, die von Zedtwitz propagierte Absichtslosigkeit zum Programm zu machen, selbst "durchlässig" zu werden und ihren Atem dem Takt ihrer Stute anzupassen. Den Worten des Trainers schreibt sie mit Bezug auf den katholischen Ritus eine geradezu mystische Wirkung zu: "Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund." Dass die momenthafte Harmonie zwischen Mensch, Tier und Bewegung ein entrücktes Bewusstsein zu erzeugen vermag, wissen auch weniger ehrgeizige Reiter. Würtenbergers Ziel war der Aufstieg in die Klasse "M", auch wenn ihr eine zeitgeistige Überreglementierung dort das Tragen des, wie sie offen zugibt, lange ersehnten eleganten Zylinders inzwischen verwehrt. Doch die aussichtsreiche Sportkarriere von Loretta und Grace scheitert - zunächst an einer Fehlleistung, dann an einem Schicksalsschlag.

Über ihre ganz persönliche Reitbiographie erzählt Loretta Würtenberger auch von ihrem Aufwachsen als Tochter eines pferdenärrischen Vaters, der sie in allem förderte, beim Reiten jedoch zugunsten ihrer völlig unbegabten Brüder übersah. "Eine Sprache der Liebe" ist nicht zuletzt ein liebevolles Porträt des Vaters als junger Mann. Er spürte noch die Nachwirkungen des nach sechstausend Jahren vom Menschen aufgekündigten "kentaurischen Pakts" (Ulrich Raulff) mit dem Pferd, ehe es nach 1945 nahezu ganz aus dem städtischen Leben und der Landwirtschaft verdrängt wurde.

Beim allsommerlichen Urlaub im Sattel unternimmt die Familie eine Zeitreise in die präautomobile Epoche, kreuz und quer durch Brandenburg, durch Hitze und märkischen Flugsand und in den einst für die Kavallerie gepflanzten Alleen mit vierfachen Baumreihen, eine Schule der Entbehrung und Erschöpfung, der Wahrnehmung und des "Körperdenkens". In den Natur- und Dressurschilderungen geht der poetische Gaul manchmal mit seiner Reiterin durch: "Mittlerweile trabte Grace fast schwebend, ein Cello zwischen meinen Beinen, dessen Saiten vom Bogen meiner Hilfen zum Schwingen gebracht wurden."

Handfester drückt sich Xenophon in seiner "Reitkunst" aus: "Den Menschen haben die Götter gegeben, den Menschen durch die Rede zu lehren, was er tun muss; ein Pferd kann man mit Worten offenkundig nichts lehren. Belohnt man es aber, sobald es tut, was man will, und straft es, wenn es ungehorsam ist, so wird es sehr gut lernen, seinen Dienst zu tun." DANIELA STRIGL

Loretta Würtenberger und Hubertus Graf Zedtwitz: "Eine Sprache der Liebe".

Mit Aquarellen von Erwin Wurm.

Friedenauer Presse,

Berlin 2025. 196 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Eine Sprache der Liebe" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.