Besprechung vom 20.09.2025

Besprechung vom 20.09.2025

Sammlerin der letzten Moderne

Mona Horncastle und Rebecca Godfrey erzählen das Leben der amerikanischen Mäzenin und Galeristin Peggy Guggenheim: als historische Person und als Romanfigur.

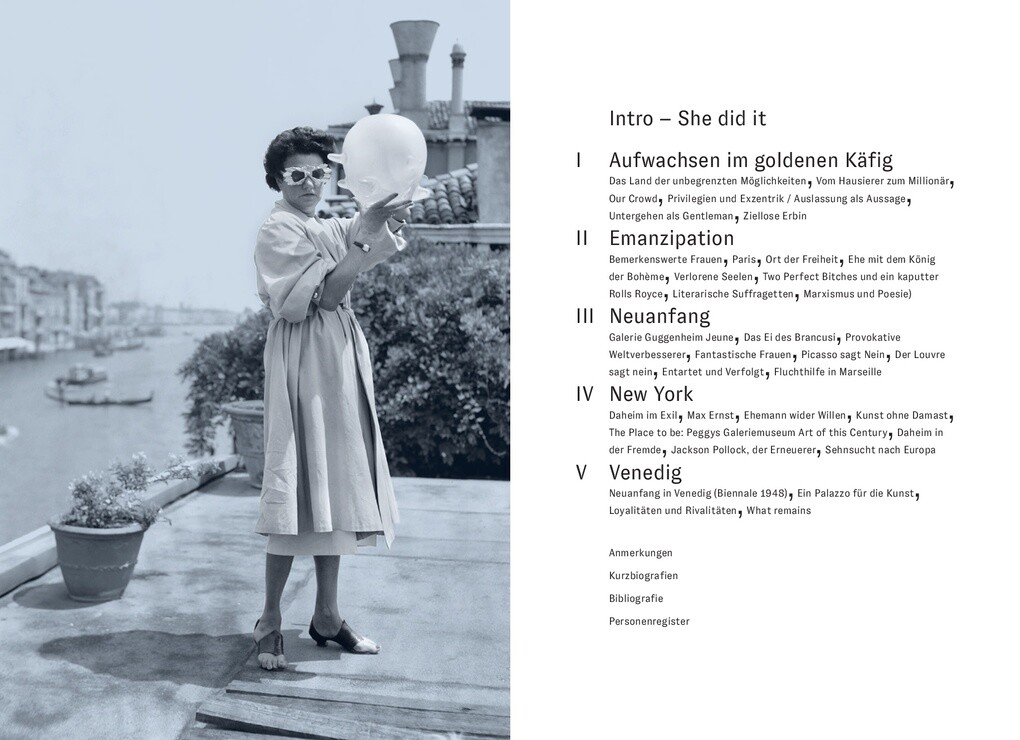

Die Lebensgeschichte der Peggy Guggenheim wird immer wieder neu ausgemalt. Geboren wurde sie als Marguerite Guggenheim am 26. August 1898, zweite der drei Töchter von Benjamin Guggenheim und Florette, geborene Seligman, im Familienhaus in New York City. Wie sie in ihren Erinnerungen schreibt, war ihre Kindheit und frühe Jugend nicht glücklich. Den Tod ihres Vaters, der beim Untergang der "Titanic" im April 1912 ums Leben kam, nachdem er seine Geliebte, die mit an Bord war, in ein Rettungsboot setzen konnte, hat sie nie verwunden. Er war von Cherbourg aus unterwegs zurück nach New York; zuvor hatte er in Paris sein Vermögen weitgehend in Geschäften verzockt. Deshalb keineswegs verarmt, litt Peggy Guggenheim fortan unter der emotional kalten Mutter. Die jährlichen Grands Tours mit Mutter und Schwestern weckten indessen ihre Liebe zu Europa. Nachdem Florette Guggenheim 1937 gestorben war - zuvor schon 1927 Peggys geliebte ältere Schwester Benita bei der Geburt ihres ersten Kindes -, ermöglichte der Treuhandfonds mütterlicherseits fortan die Finanzierung ihres Lebensstils, ihre Unternehmungen als Galeristin und Versuche als Museumsgründerin in London, Paris und New York, schließlich in Venedig. Nun ist eine weitere Biographie Peggy Guggenheims erschienen, und auch ein Roman widmet sich ihr.

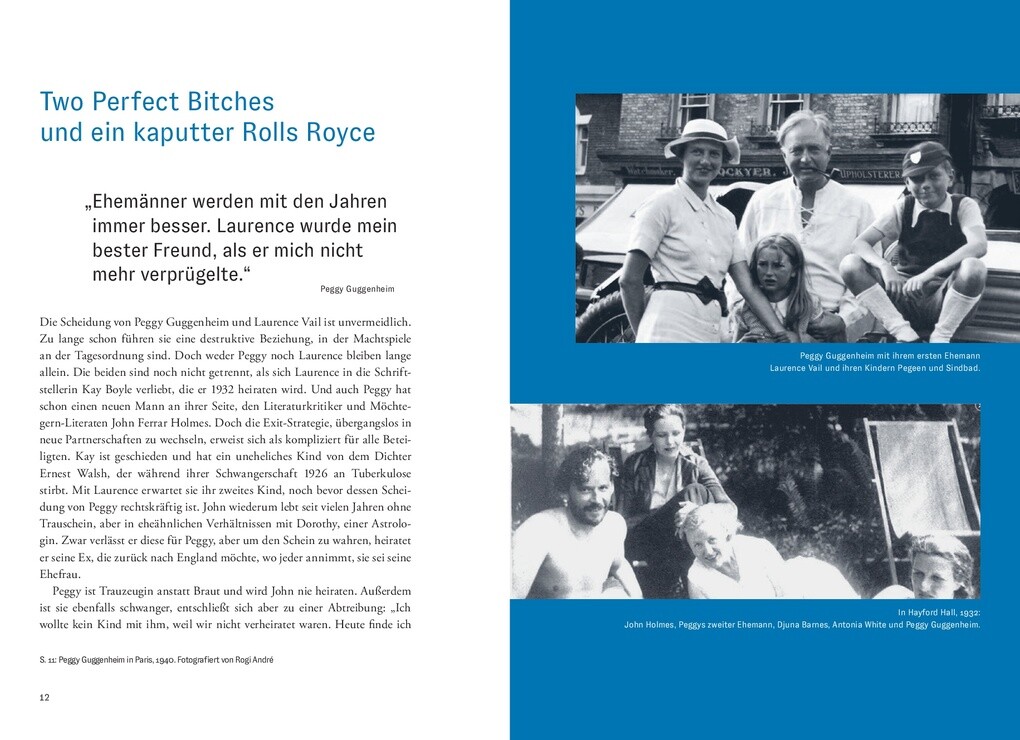

Die 2022 verstorbene Rebecca Godfrey konnte ihren Roman "Peggy" nicht vollenden, er wurde von ihrer Freundin Leslie Jamison zu einem Ende gebracht. Beschrieben ist in ihm Guggenheims Leben bis 1938, mit einem kurzen "Epilog. 1958". Eine Icherzählerin, die allwissend ist - und mehr erahnt, als die Quellen hergeben -, folgt als Alter Ego ihrem Heranwachsen und (Liebes-)Leben, bis in intimste Fältelungen. Das ist unterhaltsam erzählt: von den schwierigen frühen New Yorker Jahren im Schatten der Guggenheim-Dynastie über die Exaltationen mit dem ersten Ehemann und Vater ihrer zwei Kinder - Laurence Vail, "König der Pariser Bohème" - bis hin zum Kapitel "Geborgtes Bett", das in Samuel Beckett, dem Guggenheim 1937 für einen kurzzeitigen amour fou in Paris begegnete, ihre wahre große Liebe identifizieren will.

Dem generellen Problem solcher fiktionalen Autobiographik einer realen Person entkommt auch Godfreys "Peggy" nicht. Das Bild, das entsteht (und das in Teilen nicht falsch sein muss), beflügelt die Phantasie einer notorisch liebesleidenden, dabei glamourösen "Ikone", deren Freiheitsdrang nicht zu bändigen ist und sich endlich in ihrer eigentlichen Lebensleistung verwirklichen wird, die allerdings im Roman nicht auserzählt ist.

Um Peggy Guggenheim als Person zu begreifen und als Unterstützerin, Mäzenin und Förderin von Künstlern, Sammlerin der noch nicht etablierten europäischen, dann amerikanischen Avantgarden, liest man am besten ihre eigenen Erinnerungen, die in einer ersten Fassung bereits 1946 als "Out of this Century. Confessions of an Art Addict" erschienen (auf Deutsch 1979 als "Ich habe alles gelebt"). Dort macht sie sich zur - nicht immer verlässlichen - Beobachterin ihrer selbst, auch ihrer notorischen Männergeschichten. Vor allem aber sind diese Memoiren Stationen einer Blickschulung, ein Stück gelebter und erlittener Kunstgeschichte samt deren Akteuren, mit starken Urteilen.

Mona Horncastle, im biographischen Metier erprobt, beginnt ihre Lebensgeschichte Peggy Guggenheims mit der Vorgeschichte der jüdischen Familien Guggenheim und Seligman, mit deren Status in der besseren New Yorker Gesellschaft, die nicht nur unterschwellig von Antisemitismus geprägt ist. Der Antisemitismus wird Peggy Guggenheim in Europa einholen, nachdem die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht gekommen sind und ihre Strategie der "Entarteten Kunst" verfolgten. Sie wird ihr Geld einsetzen und alles ihr Mögliche tun, um Künstler zu retten, nach Amerika zu bringen.

Zwei Jahrzehnte zuvor war sie zuerst nach Paris aufgebrochen. Dort verkehrte sie in der literarischen Bohème mit ihrem Ehemann Laurence Vail, der so erfolglos wie flamboyant war. Ihr unruhiges Leben führte sie immer wieder nach England. Einen eigenen Abschnitt "Literarische Sufragetten" widmet Horncastle Frauen wie der amerikanischen Schriftstellerin Emily Coleman oder der exzentrischen Djuna Barnes, deren fragile Existenz Guggenheim lange finanziert; beide hat sie in ihrem englischen Landsitz Hayford Hall ständig zu Gast: "Ihr Schreiben dient der Selbstanalyse und Verarbeitung von Traumata und wird erst von den nachfolgenden Generationen als feministische Literatur erkannt und geschätzt", konstatiert Horncastle, der die Affinität zu Künstlerinnen überhaupt wichtig ist. Das gilt auch, als Guggenheim sich 1938 der bildenden Kunst zuwendet, mit der Gründung der Galerie "Guggenheim Jeune" in London, Anklang an die legendäre Kunsthandlung "Bernheim Jeune" und Absetzung von ihrem kunstmächtigen Onkel Solomon Guggenheim in New York, dem Gründer des späteren Guggenheim-Museums.

Fortan fungierte als ihr Berater Marcel Duchamp, den sie noch aus der Pariser Zeit kennt. Horncastle vermutet, dass der kühle Stratege ihr riet, auch surrealistische Künstlerinnen auszustellen; sie leistete damit jedenfalls Pionierarbeit. Außerdem begann sie, bei jeder ihrer Schauen ein Werk zu erwerben, "um die Künstler nicht zu enttäuschen, wenn ich nicht erfolgreich verkaufen konnte", wie Guggenheim in ihrer Autobiographie schreibt. Dazu gehörten Jean Arp, Constantin Brâncusi, Alberto Giacometti, Wassily Kandinsky oder Henry Moore.

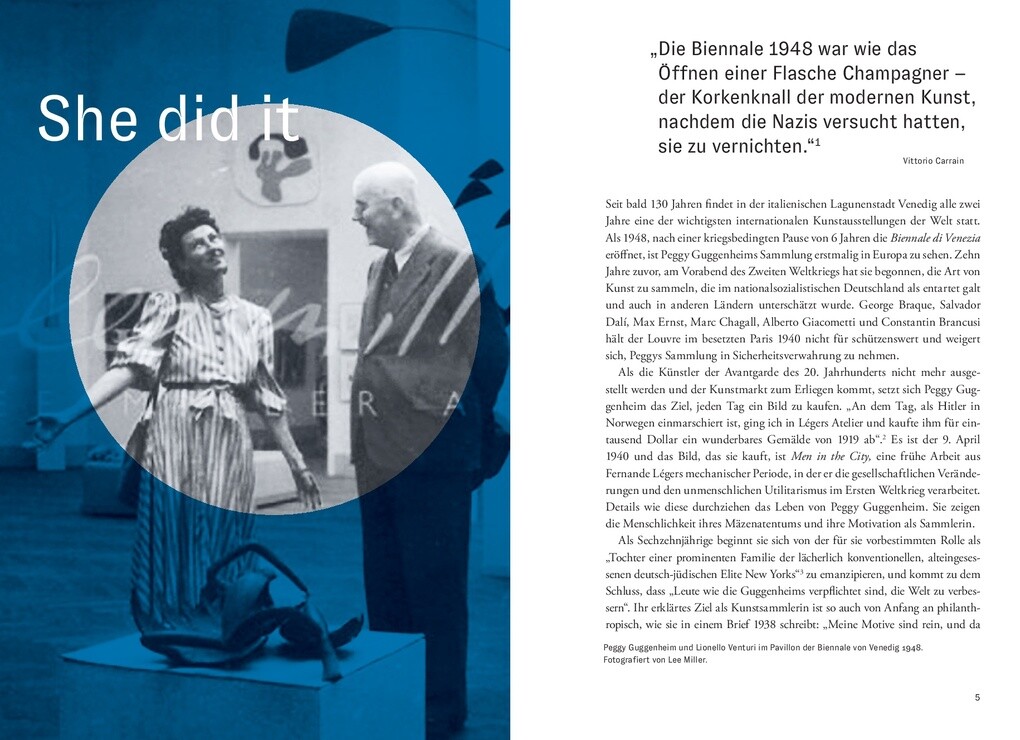

Nachdem Peggy Guggenheim 1941 auch ihre so entstandene Sammlung nach New York hatte retten können, eröffnete sie dort ihre Galerie "Art of this Century", nun auch mit der amerikanischen Avantgarde: Mark Rothko, Robert Motherwell oder Clyfford Still; dem späteren Star Jackson Pollock gewährte sie ein Salär (das der ihr nicht dankte). Als sie damit keinen Erfolg hatte, fand sie 1948 in Venedig im Palazzo Venier dei Leoni am Canal Grande mit ihrer Sammlung den Ort ihrer Träume, an dem sie bis zu ihrem Tod blieb. In Venedig konnte sie die Sammlung noch im selben Jahr auf der ersten Nachkriegs-Biennale präsentieren.

Damit begann der weltweite Siegeszug der Peggy Guggenheim Collection. Nach diversen Präsentationen in Museen folgte 1969 eine Schau im Solomon R. Guggenheim Museum in New York, bei der es schließlich zu einem Vertrag kam, der die Sammlung der New Yorker Solomon R. Guggenheim Foundation übertrug und Peggy Guggenheim lebenslanges Wohnrecht im Palazzo garantierte, der nach ihrem Tod dauerhafter Standort ihrer Sammlung unter Verwaltung der Foundation bleiben sollte. Auf diese Weise war der Bestand vor der Zerstreuung bewahrt. Peggy Guggenheim starb am 23. Dezember 1979, ihre Grabstätte ist im Garten des Palazzo, neben der ihrer geliebten Lhasa-Hunde.

Horncastle beschreibt Guggenheims Leben und Lebenswerk unaufgeregt, präzise und nachvollziehbar, unterfüttert von zahlreichen Anmerkungen. Dass seelische Beschädigungen, die zurückreichen in Peggy Guggenheims Vorgeschichte, die Wahl ihrer (zumal männlichen) Bezugspersonen beeinflussten, daran lässt sie keinen Zweifel; mit Deutungen geht sie vorsichtig um. Wer sich ein Bild von dieser so labilen wie durchsetzungsfähigen, einzigartig erfolgreichen Frau auf dem Feld der letzten Moderne ein Bild machen will, ist mit Mona Horncastles Biographie bestens informiert. ROSE-MARIA GROPP

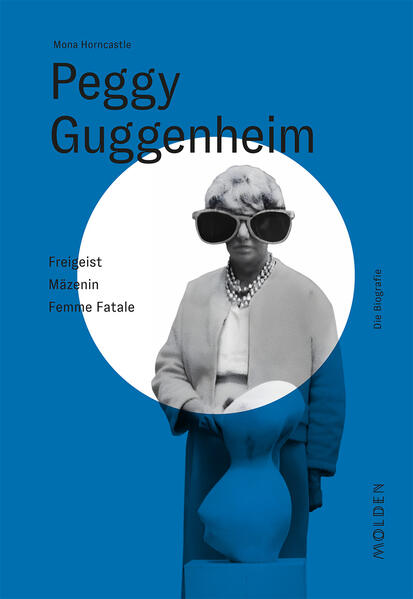

Mona Horncastle: "Peggy Guggenheim". Freigeist - Mäzenin - Femme fatale.

Molden Verlag, Wien/Graz 2025. 221 S., Abb., geb. 30,- Euro.

Rebecca Godfrey und

Leslie Jamison: "Peggy ". Roman.

Aus dem Englischen von Britt Somann-Jung,

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2025. 400 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.