Besprechung vom 06.10.2025

Besprechung vom 06.10.2025

Risse in der Erinnerung

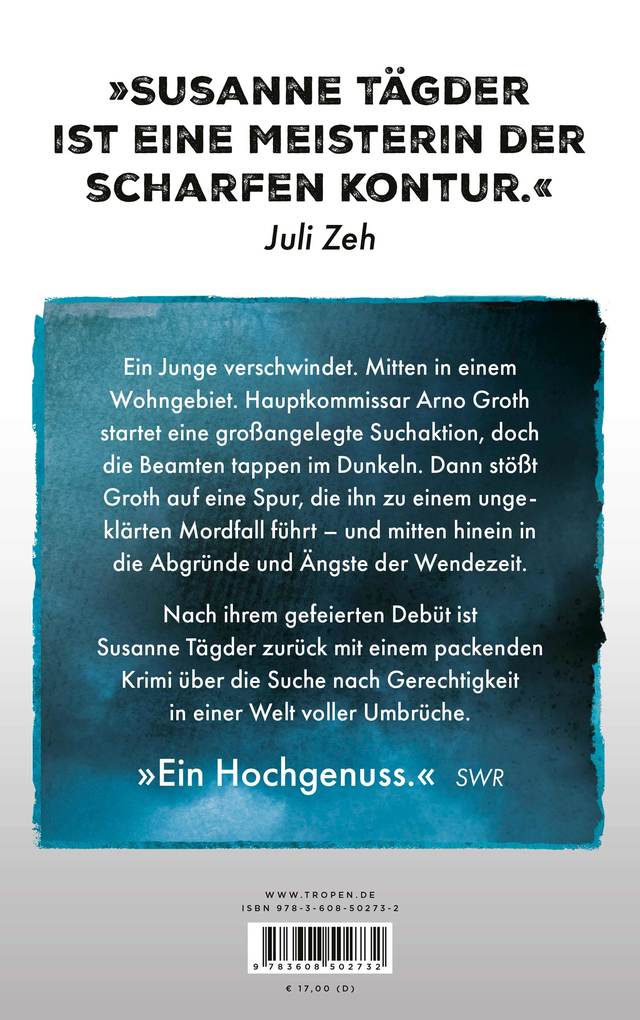

Susanne Tägder legt überzeugend nach

Matti Beck ist spurlos verschwunden. An einem frühen Abend im Winter 1992 wurde der Elfjährige von seiner Mutter in die Kaufhalle geschickt und ist seither nicht zurückgekommen. Doch: "Spurlos gibt es nicht", pflegte Arno Groths Ausbilder zu sagen, und auch als Hauptkommissar hat er das nie vergessen. Was immer er beobachtet, verzeichnet Groth also gewissenhaft in seinem Notizbuch, wenn er die alten Schleichwege des Jungen abläuft, die Nachbarn befragt oder an den Stehtischen der Imbisse auf dem Mönkeberg Frikadellen und Bienenstich herunterschlingt.

Der Mönkeberg ist ein Plattenbauviertel am Rande der fiktiven Stadt Wechtershagen irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, ein bisschen wie das Neubrandenburger Datzeviertel oder Lütten Klein in Rostock. Obwohl in den Siebzigerjahren gefragte Gegenden, dominieren dort kurz nach der Wende Leerstand, Arbeitslosigkeit, Risse im Beton.

Dies ist nach "Das Schweigen des Wassers" (F.A.Z. vom 2. April 2024) der zweite Fall von Arno Groth, den die ehemalige Richterin Susanne Tägder nach Jahren auf dem Hamburger Revier als Aufbauhelfer Ost in seine alte Heimat zurückkehren lässt. Sollte er dort schnelle Ermittlungserfolge liefern, winken ihm Aufstiegschancen, aber ob Groth die eigentlich will, steht auf einem anderen Blatt. Auch in "Die Farbe des Schattens" bedeutet Polizeiarbeit nämlich wochenlanges, zermürbendes Auf-der-Stelle-Treten. Listen müssen erstellt, das Ermittlungseinmaleins abgearbeitet und unliebsame Vorgesetzte bei Laune gehalten werden - und das alles unter den speziellen Herausforderungen dieser Zeit: Die Polizeidienststelle Wechtershagen ist chronisch unterbesetzt, die Ausrüstung veraltet, nicht wenige Aufbauhelfer begegnen ihren Ostkollegen mit unverhohlener Arroganz.

Susanne Tägder lässt die Realität der Nachwendejahre den Boden ihres Romans bereiten, ohne sie damit zu überformen, sie erzählt ungeschönt und ohne Empörungston von Erwachsenen, die so mit dem Umbruch beschäftigt sind, dass ihre Kinder nur nebenher mitlaufen; und von Jugendlichen, die ihren Selbstwert in erster Linie in den Parolen der Rechten bestätigt sehen. Von Frauen und Müttern, die still funktionieren, bis sie es nicht mehr tun, von Leuten, die nach der schlagartigen Entwertung ihrer Lebensleistung kaum Gelegenheit haben, Vertrauen in demokratische Institutionen zu entwickeln.

Das Misstrauen gegenüber der Polizei hat in Wechtershagen aber noch einen anderen Grund: Schon vor der Wende wurde hier ein Junge getötet, der Fall ist ungeklärt, und Groth glaubt als Einziger an eine Verbindung zu Matti Beck. Er ist ein Außenseiter und doch auch wieder nicht, das macht ihn zu einem so einsichtsvollen Protagonisten. Er urteilt vorschnell, aber ist sich dessen bewusst, er zweifelt, aber vertraut letztlich auf seine Intuition. Wie sein Lieblingsschriftsteller Uwe Johnson versucht Groth mithilfe seiner Notizen, Ordnung in seine Gedanken und die Chronologie der Ereignisse zu bringen.

Dazu notiert er alles, die Schlagzeilen des Tages, die Gemüsepreise und den genauen Standort der Mülltonnen hinter der Kaufhalle; als wäre Sprache für ihn ein Instrument, das ihm dabei hilft, die Vergangenheit besser zu verstehen. Darin ähnelt er der Autorin: Tägder lässt die Kinder in "Die Farbe des Schattens" Brause trinken und schickt sie zum Einholen, ein am Rande der Geschichte gelegentlich auftauchender älterer Herr spricht breites Mecklenburger Platt. Dieses ostdeutsche Vokabular ist jedoch weit entfernt von Ostalgie-Schau, es ist schlicht ein Teil der Erinnerungsarbeit.

Im Nachwort zählt die Autorin neben Uwe Johnson noch einen zweiten Schriftsteller zu ihren Vorbildern: Friedrich Dürrenmatt, dessen maßgebender Kriminalroman "Das Versprechen" schon 1958 zeigte, wie anachronistisch die Vorstellung eines intellektuell und moralisch überlegenen Detektivs ist, der die Widersprüche der Welt zurück in rational erklärbare, gar sinnstiftende Bahnen lenkt. Seither ist diese Vorstellung nur noch ein gutes Stück absurder geworden, aber Susanne Tägders Kommissar bei dem Versuch zu begleiten, ist dennoch ein großer Gewinn. KATRIN DOERKSEN

Susanne Tägder: "Die Farbe des Schattens". Kriminalroman.

Tropen Verlag, Stuttgart 2025

336 S., br.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.