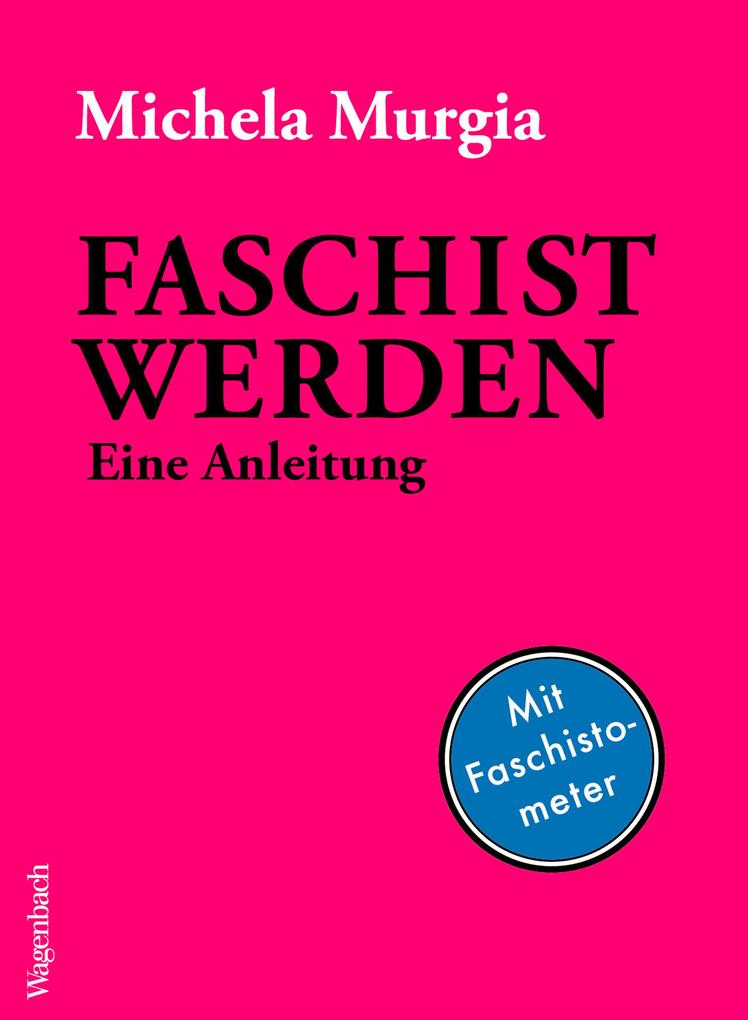

ACHTUNG: SATIRE!Die Demokratie ist mühsam, fehlerhaft und instabil. Entscheidungsprozesse sind langwierig, kompliziert und teuer, politische Parteien kaum zu unterscheiden. Zu viele Beteiligte müssen gefragt, möglichst alle Minderheiten einbezogen werden. Wäre da eine volksnahe Führung mit mehr Entscheidungsfreiheit nicht wirkungsvoller? Ist der Faschismus nicht effizienter in der Durchsetzung zentraler Ziele für das gesellschaftliche Zusammenleben? Oder warum sonst wurden in jüngster Zeit so viele populistische Regierungen gewählt? "Faschist werden" beschreibt, wie man sich innerhalb der Demokratie in Position bringen kann, wie man über die sozialen Medien das demokratische Chaos vorführt und welche argumentativen Muster zu beachten sind. Michela Murgia hat eine provozierende Polemik über die italienische und europäische Gegenwart verfasst - und auch im deutschsprachigen Raum sollen politische Gegner, wenigstens rhetorisch, "gejagt" oder "entsorgt" werden. Geschichtsrevisionistische Vorstöße häufigen sich, sozial Schwache werden gegen Geflüchtete ausgespielt. Und der Grat zwischen solidarischem und reaktionärem Denken ist oft schmaler als gedacht - auch in uns selbst. Mit Faschistometer zum Selbsttest. (Verlagsbeschreibung)Den Titel meiner Rezension habe ich so gewählt, um hier keinerlei Missverständnisse aufkommen zu lassen. Dies ist eben keine Anleitung zur Kehrtwende (auch wenn die Anwendung der von Michela Murgia penibel analysierten und aufgezeigten Mechanismen genau dorthin führen), sondern eine unbequeme und über weite Strecken nur schwer erkennbare Satire, die einen nicht gemütlich im Sessel sitzen und auf die Faschisten herabsehen lässt, sondern jeder / jedem Einzelnen auch den Spiegel vorhält. Hand aufs Herz: wie faschistisch ist man selbst?Auch wenn sich Murgia hier ganz offensichtlich mit der italienischen Politik auseinandersetzt, lassen sich viele ihrer Beschreibungen mühelos auch auf die deutsche (und erst recht auf die amerikanische) übertragen - beispielsweise, wenn es um die Sprache der Faschisten, extremen Rechten und Populisten geht, die politische Gegner oder andere unliebsame Gestalten gerne mit Unrat gleichsetzt, so wie es auch hierzulande geschieht ("...in Anatolien entsorgen"). Kapitel für Kapitel legt die Autorin die Mechanismen offen, die zu einer Stärkung des Faschismus führen: die Sprache (Macht der Wörter, keine Political Correctness oder "intellektuelle Tricksereien", sondern die Dinge beim - alten und nicht beschönigten - Namen nennen), Chef statt Führer, Nutzen der Sozialen Medien (Slogans, Schlagwörter, Hashtags, banale Nachrichten), die Demokratie mit eigenen Mitteln schlagen (Meinungsfreiheit, Toleranz gegenüber Andersdenkenden ausnutzen), Feind statt Gegner (Diffamierung, Hass, Schuldzuweisung an ganze Gruppen, Ängste schüren, das Volk als bedrohtes Opfer), klare Rollenzuweisungen (keine Gleichberechtigung der Geschlechter:"Wenn es (...) gelingt, ihnen das Gefühl zu vermitteln, sie seien etwas Besonderes, wird keine Frau jemals das Bedürfnis haben, gleichgestellt zu sein" S. 65), einschüchternde Gewalt, falsche Versprechungen, kleine Wohltaten (Wirtschaftspopulismus), Schüren und Ausnutzen von Frust und Wut des Volkes, Beeinflussen des historischen Gedächtnisses und damit die Veränderung von Erinnerungen und "Wahrheiten" u.a.m.Diese Zusammenstellung in Schlagwörtern soll nur einen Überblick geben über die im Text angesprochenen Details, verschafft aber womöglich schon einen ersten Einblick in die Komplexität der Thematik. Einfach? Nein. Provokant? Durchaus! Unbequem? Unbedingt. Vor allem das Faschistometer im Anhang sorgte bei mir vor der Durchführung doch für etwas Nervosiät. Hinterher allerdings auch für Erleichterung, obschon ich nicht die "0 Punkte" erreicht habe. Es sorgt in jedem Fall dafür, auch sich selbst kritisch zu hinterfragen - und hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck.Das Büchlein blieb für Michela Murgia nicht ohne Folgen. Im Nachwort ist zu lesen:"Nach der Veröffentlichung von Faschist werden in Italien ließ sich der damalige Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega in den Sozialen Medien über sie aus. Neben viel Anerkennung erhielt Murgia auch zahlreiche Drohungen." (S. 110)Ich möchte mit einem weiteren Zitat enden, in dem die Autorin warnt:"Das Problem besteht darin, herauszufinden, wer nicht wenigstens teilweise an der Legitimation der faschistischen Methode beteiligt ist, anders gesagt, wie viel Faschismus in denjenigen steckt, die sich für antifaschistisch halten. (...) Nicht alles ist Faschismus, aber der Faschismus hat, wenn wir nicht ständig wachsam sind, die fabelhafte Fähigkeit, alles zu durchseuchen. (S. 108)In diesem Sinne: Nie wieder ist jetzt!© Parden