Mein Hör-Eindruck:

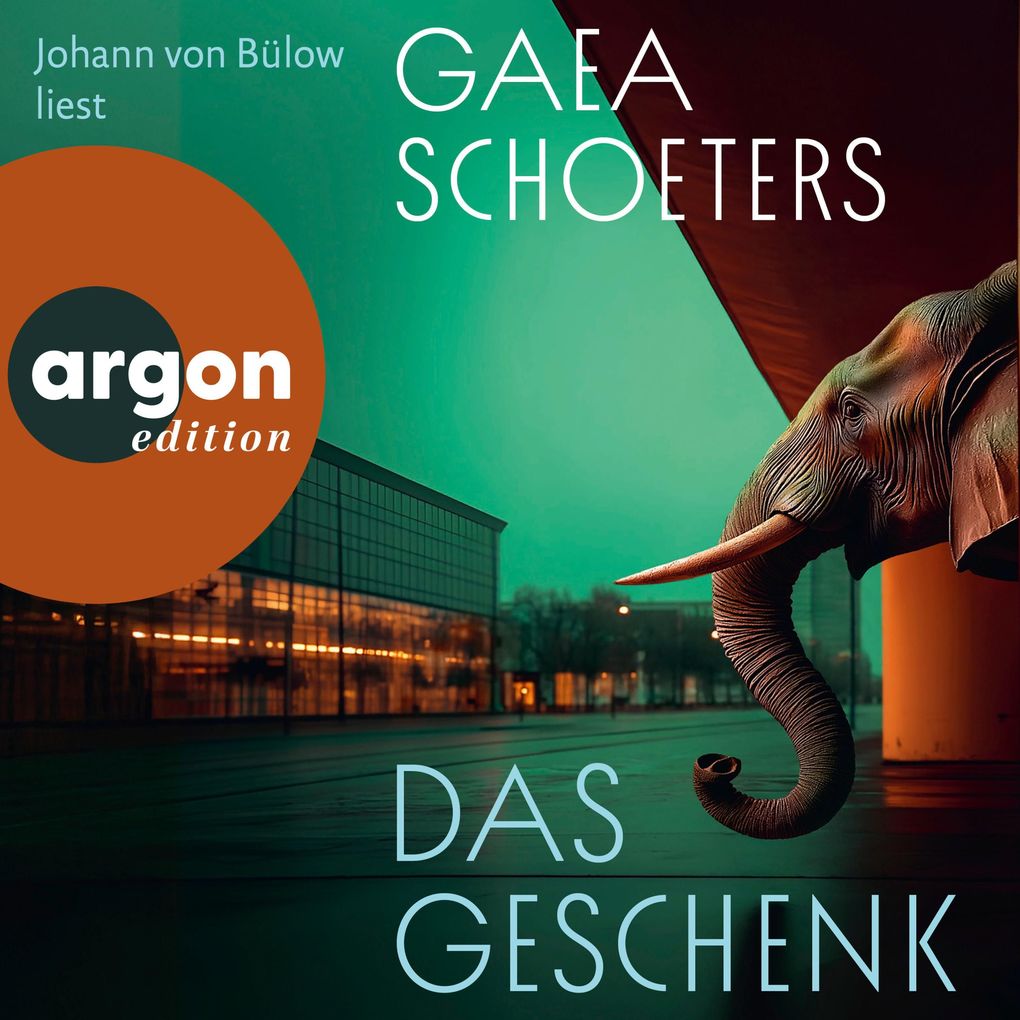

Die Ausgangssituation des kleinen Romans ist eher absurd. Der deutsche Bundeskanzler unterzeichnet ein Gesetz, das die Einfuhr von afrikanischen Jagdtrophäen wie Elfenbein verbietet, woraufhin der Präsident von Botswana kurzerhand 20.000 Elefanten nach Berlin verschickt: ein Geschenk. Ein Geschenk mit Hintersinn. Durch das Gesetz werden in Botswana keine Elefanten mehr abgeschossen, die Population gerät außer Kontrolle, die Elefanten fressen die Ernte, die Bevölkerung hungert.

In Berlin kommt es durch das unerwartete Geschenk zu einer Krise, mit der sich das neu gegründete Ministerium für Elefantenangelegenheiten befassen muss. Verkehrsprobleme, Unterbringung, Ernährung, Verteilung der Herden auf die Bundesländer, Verwertung des Dungs, die explosive Vermehrung invasiver Pflanzenarten durch die Losung der Tiere und vieles mehr. Der Unmut der Bevölkerung wächst zusehends, was wiederum zu einem Anwachsen der politischen Rechten führt. Der Druck auf das Elefantenministerium und damit auch auf den Bundeskanzler wächst, da hilft auch die wirtschaftliche Verwertung des Elefantendungs nicht. Im Gegenteil.

Um was geht es? Die Autorin schlägt verschiedene Themen an, die sie miteinander verbindet. Zuallererst geht es um postkoloniale Probleme, die de Autorin offensichtlich am Herzen liegen. Ihr Europäer wollt uns vorschreiben, wie wir zu leben haben, sagt der Präsident von Botswana, wenn er die Auswirkungen eines europäischen Gesetzes auf eine ehemalige Kolonie beschreibt.

Daneben geht es aber auch um den machtpolitischen Umgang mit der neuen krisenhaften Situation. Der Bundeskanzler entwickelt zwar kurzfristig die Vision einer grünen Alternative zur jetzigen Politik des ungehinderten wirtschaftlichen Wachstums, aber er bezweifelt den Rückhalt in der Bevölkerung und entscheidet sich für sein eigenes politisches Überleben.

Mit den Elefanten gelingt der Autorin ein sehr vielschichtiges Bild, das jeder Leser unterschiedlich auflösen kann. Mit dem sprichwörtlichen Zitat Wir schaffen das wird jedem Leser wie mit dem Holzhammer klar gemacht, dass die Probleme rund um die Migration gemeint sind. Ebenso geht es um die Verantwortung der europäischen Staaten im postkolonialen, globalen Sinn.

Schoeters setzt bewusst komische Situationen ein, um ihre satirische Absicht zu unterstreichen. Sie bekommt aber immer wieder, wenn auch gelegentlich recht knapp, die Kurve und driftet niemals in einen platten Humor oder Slapstick ab. Ihre Sprache ist so einfach und transparent, was durch die klare Stimme des Sprechers perfekt verstärkt wird. Damit fällt es dem Leser leicht, die Denkanstöße der Autorin aufzunehmen und ihre Gedanken fortzuführen. Sie bietet keine Urteile an, die überlässt sie dem Leser, was mir das Buch sympathisch macht.