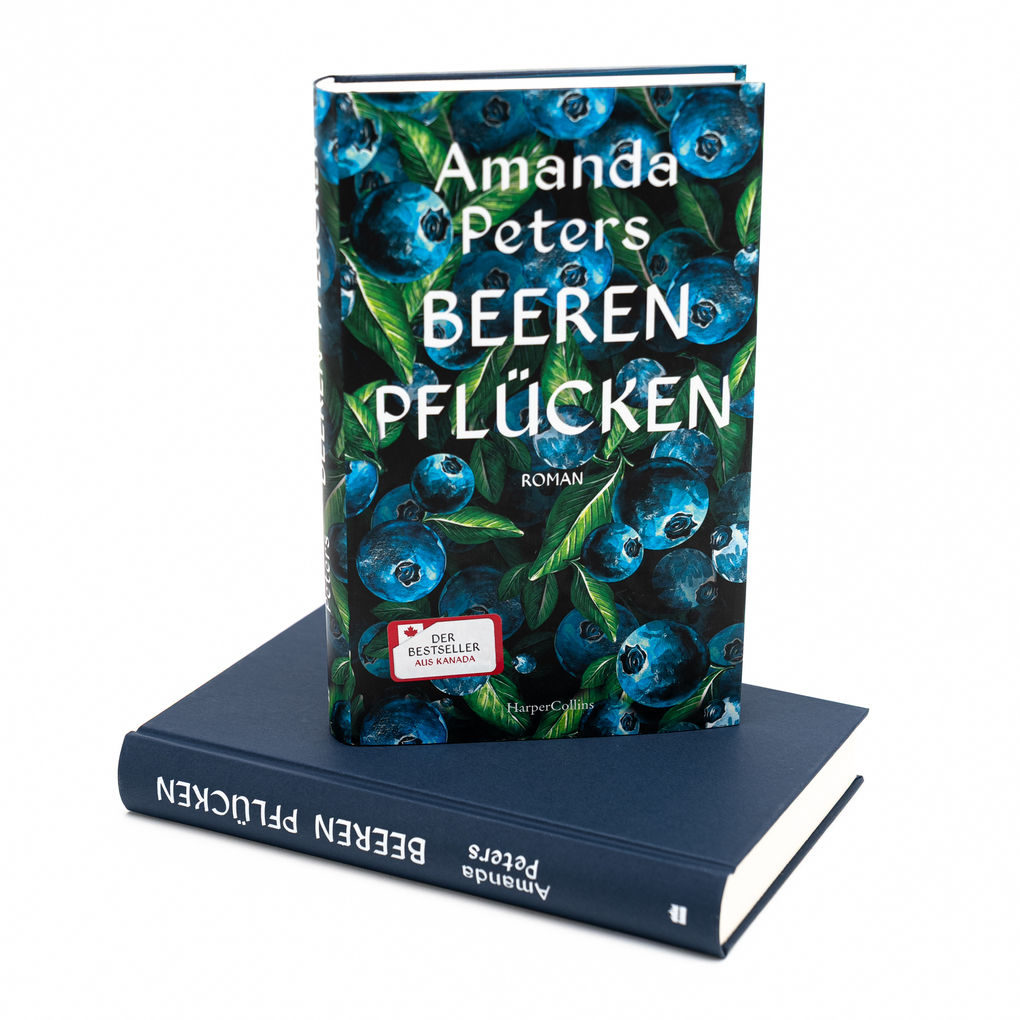

Amanda Peters erzählt in "Beeren pflücken" eine leise, eindringliche Geschichte über Verlust, Identität und die Spuren, die ein verschwundenes Kind in zwei Familien hinterlässt. Der Grundgedanke des Romans ist stark und berührend, und die Thematik hat mich von Anfang an neugierig gemacht, nicht zuletzt auch wegen der vielen Empfehlungen hier.Trotzdem blieb ich beim Lesen emotional auf Abstand. Ich fand die Geschichte sehr interessant, konnte mich jedoch nur schwer in die Figuren einfühlen. Keiner der Charaktere, insbesondere die beiden Protagonisten blieben eher beobachtend als wirklich nahbar, sodass sich keine tiefere Verbindung aufbauen wollte.Stattdessen begleitete mich beim Lesen ein eigenartiges, über weite Strecken beklemmendes Gefühl. Dieses passt zwar zur Schwere des Themas, ließ mich aber gleichzeitig etwas orientierungslos zurück. Vor allem bei Ruthie beziehungsweise Norma hätte ich mir eine intensivere innere Aufarbeitung gewünscht. Gerade ihre Perspektive hätte dem Roman mehr emotionale Tiefe geben können, doch vieles bleibt angedeutet, ohne wirklich greifbar zu werden. Gerade weil die Handlung nach wenigen Seiten bekannt ist, hätte ich mir hier mehr Auseinandersetzung mit dem, was geschehen ist, gewünscht. So bleibt Beeren pflücken für mich eine inhaltlich interessante Geschichte, die mich gedanklich beschäftigt hat - emotional jedoch nie ganz erreichen konnte.