Besprechung vom 01.09.2025

Besprechung vom 01.09.2025

Licht ins Dunkle

Krimis in Kürze: Jake Lamar, Kat Menschik und Volker Kutscher

Steht eigentlich irgendwo geschrieben, dass ein Kriminalroman lang, ausschweifend, voluminös sein muss? Und nicht knapp, konzentriert und nur um die 200 Seiten lang sein darf? Wer regelmäßig Kriminalromane liest, gewinnt schnell den Eindruck, es gebe da so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass ein Buch nicht unter 400 Druckseiten bleiben könne, um ernst genommen zu werden. Oder vielleicht auch, um den Verkaufspreis zu legitimieren. Es gilt aber zugleich, dass sich mindestens achtzig Prozent dieser Vierhundertseiter mit ein wenig Einsatz des Lektorats mühelos kürzen und straffen ließen, weil die meisten Autoren gar nicht über die nötige Luft für diese Strecke verfügen. Die Lesbarkeit vieler Bücher würde das deutlich erhöhen.

Jake Lamar muss man mit solchen Überlegungen nicht behelligen. Wir haben uns gefreut, dass sein Roman "Das schwarze Chamäleon" (F.A.Z. vom 7. Oktober 2024) mehr als zwanzig Jahre nach Erscheinen erstmals auch auf Deutsch erschien, und sind natürlich dabei, wenn der Afroamerikaner, der schon lange in Paris lebt, ein schwarzes Gangster-Epos erzählt, zu dem Coppola seinen aus den Fugen geratenen Film "Cotton Club" gerne gemacht hätte: "Viper's Dream" (Edition Nautilus, 205 S., br., 18,- Euro). Man sollte wissen, dass Lamar dieses Epos zuerst als Hörspiel mit Musik herausgebracht hat in Frankreich, mit einer imponierenden Jazz-Playlist, die sich jetzt am Ende des Romans findet, in dem die Helden des Bebops eine große Rolle spielen. Seine Sprache hat ein Gefühl für Rhythmus und Pausen, sie verdichtet zu exemplarischen Szenen, wo andere umständlich Einzelheiten erzählen.

Der Aufstieg von Clyde Morton, den sie "Viper" nennen, ist eine Geschichte von Gier und Verrat, Drogen und Jazz, Grausamkeit und Freundschaft, von fatalen Verwicklungen und einer Amour fou, die den Helden zwischen Drogen-High und Gefühls-Low taumeln lässt. All das spielt in einem schwarzen Harlem zwischen den Vierziger- und den frühen Sechzigerjahren - und zeigt sehr eindrucksvoll, wie sich mit knappen, kräftigen Strichen das Bild einer Zeit entwerfen lässt.

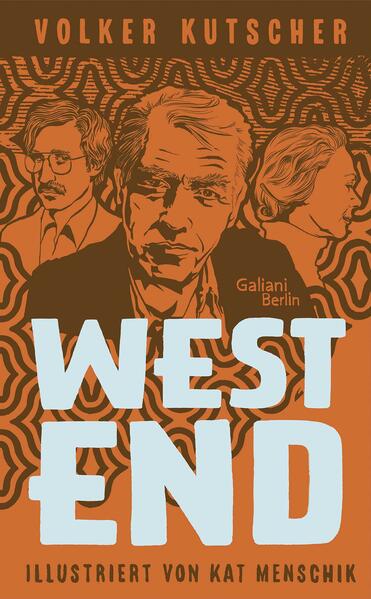

Hier müsste jetzt im Grunde ein Bild sein. Und nicht nur ein Satz. Eine Zeichnung von Kat Menschik. "Westend" (Galiani, 112 S., geb., 23,- Euro) ist nach "Moabit" und "Mitte" ihre dritte Zusammenarbeit mit Volker Kutscher. Ein geschriebenes und wie gewohnt mit drei Echtfarben gezeichnetes Buch über Gereon Rath, ein Buch nach "Rath", dem zehnten und letzten Band der so erfolgreichen Reihe um den Kommissar und seine Frau Charly. Und zugleich eine visuelle Strategie, die der Serie "Babylon Berlin" ein anderes Bild der Rath-Welt entgegensetzt.

Es ist nicht ganz einfach, davon zu erzählen, ohne Spoiler zu produzieren. Ohne die losen Enden, die der Roman "Rath" hinterließ, doch noch zum Sinnbild zu verknüpfen. Auf dem Gerickesteg über die Spree im November 1938 haben wir Rath und Charly und sie einander das letzte Mal gesehen. Jetzt sitzt Rath 1973 in einem Seniorenheim im Berliner Westend, er ist 1948 nach Deutschland zurückgekehrt aus Amerika, hat bis zu seiner Pensionierung 1964 wieder bei der Berliner Polizei ermittelt. Nun sucht ihn ein Privatdozent namens Singer auf, der über die Berliner Polizei von der Weimarer Republik bis in die unmittelbare Nachkriegszeit forscht.

Kutscher hat das Gespräch mit einem Zeitzeugen subtil als eine Art dialogisches Drama angelegt, in dem die Rollen zwischen Befragtem und Fragendem an einem bestimmten Punkt plötzlich wechseln und der Story eine andere Richtung geben. Zuerst verhält sich Rath defensiv und wenig kooperativ, ein typischer Nachkriegs-Schlussstrich-Deutscher, er will manches vergessen haben, woran wir als Leser der Romane uns noch sehr gut erinnern. Als er bemerkt, dass sein Interviewer Informationen über Charlys Schicksal besitzt, wird er neugierig und redseliger. Er lässt sich zu dem einen oder anderen überraschenden Geständnis verleiten. So fällt Licht auf einiges, was am Ende von "Rath" im Dunkeln blieb.

Und weil Kutscher das als Transkription zweier C-60-Kassetten aus dem Nachlass des Historikers präsentiert hat, kann die Aufzeichnung jäh abbrechen, wenn man gerne noch mehr erfahren hätte. Eine starke Coda. PETER KÖRTE

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.